【特別対談】吉田恵輔監督と河村光庸プロデューサーが本当に作りたい「映画」

2021年8月25日 12:00

「新聞記者」「MOTHER マザー」「ヤクザと家族 The Family」など意欲作を次々と生み出してきたスターサンズの河村光庸プロデューサーと、「ヒメアノ~ル」「BLUE ブルー」を手掛けた吉田恵輔監督がタッグを組み、問題作「空白」を完成させた。古田新太と松坂桃李のキャスティング背景から不寛容な社会についてまで、ふたりにじっくりと話を聞いた。(取材・文・写真/大塚史貴)

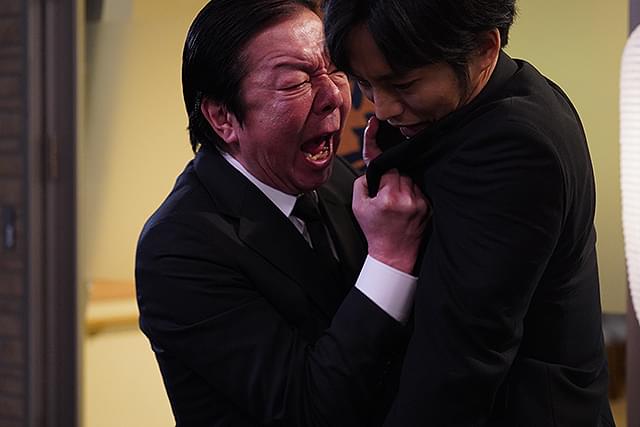

今作は、人と人のつながりや家族の絆、メディアの正体を浮き彫りにしながら、「何が本当なのか?」「誰が正義なのか?」など思わぬ方向に感情が増幅してしまう危険性をはらんだ現代社会を映し出していく。物語の始まりは、ある万引き未遂事件。スーパーの化粧品売り場で、店長の青柳直人(松坂)に万引き現場を見られた女子中学生・添田花音(伊藤蒼)が、追いかけられた末に車にひかれて死亡。娘に対して無関心だった父親・充(古田)は、せめて無実を証明しようと店長を激しく追及するうち、恐るべきモンスターと化していく……。

吉田:「愛しのアイリーン」って夏と冬に撮ったのですが、その間、数カ月空いていたんです。その時に書き始めて、河村さんに「こういうものを書いているんだけど」って世間話をしたところから始まっていると思います。俺は他の会社ともお付き合いがあるから、書いた脚本をどこに持って行くかって常々考えている。今回の脚本をイメージした時、河村さんが喜びそうな題材だなと(笑)。

河村:うん、喜んだ。僕は監督のオリジナル作品が好きなんですよ。この作品は脚本を読んで、「これはいける! やろう!」とすぐに決めましたね。

吉田:河村さんがどんなものを好きかって、料理を作る奥さんと同じくらいの気持ちで理解してきているかもしれません。

吉田:河村さんって、誰も思いつかないような突拍子もないことを言うことがあるんですよ。仕事が隅々まで出来るサラリーマンタイプのプロデューサーとは異なる、天才気質の作家みたいなタイプだと思う。想定外のことを言うから、めちゃめちゃ面白くて刺激があるんです。ちゃんと聞いていないと、当初は「それ違うじゃん!」と思っても、家に持ち帰って考えてみると「あれ? やっぱ面白いな」という……。

河村:目線が他の監督とちょっと違うんですよね。上からでも下からでもなく、人を確実にとらえていく。僕からしてみれば、監督の方こそ天才じゃないかというくらい脚本がいいんですよねえ。こういう脚本を書く人はなかなかいない。「愛しのアイリーン」の時は、非常に難解な原作をよくぞここまで! という評価でした。オリジナルの今回は、人間を真正面からとらえていく脚本。吉田作品の中でも「今までのとちょっと違うじゃないか!」と、読んでいてビックリしたほどでした。

吉田:脚本を書いている時は、ソン・ガンホが出てくるようなノワール調の韓国映画みたいなものを想定していたんです。河村さんとキャスティングをどうしようかって話した時、ふたり(古田と松坂)がイメージに合うと。河村さんのアイデアって、実に面白い。「愛しのアイリーン」の時も、俺は安田顕さんの名前を1度も出していないんです。脚本を書いてもいない段階で、「これをやりたい」って原作を渡したんですね。そうしたら「うちでやろうよ。俺、安田顕をイメージして読んじゃったよ」って。主人公は2メートルの大男ですよ? 俺は俺の考えをまとめようとタレント名鑑を睨めっこしていたんだけど、安田顕さんの名前を1度聞いてしまうと、それ以上に面白いと思える人が見当たらない。洗脳に近いですよね(笑)。意外と出ないぞ! この名前……って。

河村:古田さんは、ずっと注目していたんです。いろいろな意見があったのは事実ですが、僕は古田さんが一番強い引きがあると思っていました。

吉田:古田さんが主役でこの物語を作ったら、絶対に良くなるというのは映画業界にいる人間だったら誰でも想像がつきますよね。ただ、このチャレンジ精神は日本映画界ではだいぶレア。だって、インスタグラムのフォロワー数でキャスティングするところもあるって聞きます。そうなると、映画の出来とか関係なくなっちゃいますよね。河村さんはビジネスマンだからもちろんお金のことも考えているけれど、作品がつまらなければ話にならないという大前提がある。だから信用できるんですよ。

河村:実は、この作品の洋題は「Intolerance」なんです。不寛容。この映画を象徴していますよね。

吉田:身近な悪意って、自分の内に出てきますよね。俺はSNSをやらないから書いたりすることもないけれど、思うことは誰しもあるじゃないですか。俺もどちらかというと受け狙いをする人だから、悪乗りするようなことを書いていたかもしれない。炎上しているのを見ると、ぞっとしますよね。俺も同じなのかもしれないって。

河村:日本人の根の深い特色ですよね。受け入れているように見えて、実は全く受け入れていない。それは、日本の歴史からも見て取れますよ。

河村:もう向き合おうと思っているんですよ(笑)。今回は真正面から向き合って疲れたって監督は言っていたんですが、「空白」があまりにも評判がいいので、それ以上のものを! と思っています。

吉田:河村さんとやっていると、どんどん声が大きくなっていく気がするんですよ。学生運動の時代を生きた河村さんと違って、俺は自己主張しない世代。それでも言いたいことを、主張していないようなフリをして主張するというやり方で映画を撮ってきた。それが年を取るということなのかもしれないけれど、脚本を書けば書くほど声が大きくなっている気がするんですよね。

河村:Filmarksから話があったんですよ。インディペンデントでやっていくうえで、カラーというかブランドというのは、あって然るべきだと思っているんですね。いま、日本の映画界は混迷を深めている状況ですから、インディペンデントでやれるチャンスだと見ているんです。

吉田:昭和の時代って、プロデューサーの名前が立った映画ってありましたよね。平成以降は少なくなって、プロデューサーを目指す人にとって夢がないかもしれない。インディペンデントでも前例を作っていかないと、プロデューサーになりたいという発想すらなくなっちゃうんじゃないかな。だから、こういう形でもっともっと盛り上がっていけばいいと思う。

河村:監督ファースト、プロデューサーファースト、どっち? 僕は両方だと思う。いずれもビシッと関わって、何もかも一緒に考えるべき。キャスティングして、撮影して、ビジュアル作って、どこの劇場で上映するのかも含め最後までかかわる。それがいいよね。途中で「はい、どうぞ」と他の人に宣伝を任せ、配給してくださいっていうパターンが多い。うちは、そういうのが好きではない。一貫してやりたい。どんなイメージで売っていくのかを共有していかなければ、お客さんには届きませんよ。それが、他の会社と違うところですね。

吉田:難しいのは、スターサンズに河村さん以外に企画のプロデューサーが2、3人いたとして、全く違う映画を作り始めると、どういう会社か分からなくなるよね。河村さんの作品だけエッジが効いていて、他はカラーがないとか。かといって、ひとりでやるとワンマンになってバトンを渡す人がいなくなっちゃう。河村さんみたいなプロデューサーを目指す人って、自分は自分のカラーが作りたいと思っちゃうんじゃないかな。コンセプトの共有とバランスって難しい。いま、スターサンズはそのカラーがすごく明確。スターサンズ映画祭って、どの作品を選んだとしてもスターサンズっぽいよね。

河村:問題作しか、興味が湧かないんですよ。ジャンルを飛び越えないと。

吉田:最近聞くのは、若い映画作家がスターサンズに憧れを抱いている。スターサンズで映画を撮るということが、監督にとってのステイタスになっている。それはすごく良い話ですよね。

河村:僕も、若い製作者にはすごく興味がありますよ。

ふたりの対談は熱気を帯びたまま、それがそのまま最終盤まで続いた。近い将来、3度目のタッグとなる新作がどのようなテーマを内包しているのか、今後も目を離すことが出来そうにない。そして、河村氏が若手の映像作家をどのように抜擢していくのか、映画ファンにとっても楽しみが増えたと言えるのではないだろうか。

(C)2021「空白」製作委員会

関連ニュース

映画.com注目特集をチェック

注目特集

注目特集 メラニア

世界中がさまざまな出来事に揺れ動く今、公開される――あなたにはこの作品が、どう映る?

提供:イオンエンターテイメント

注目特集

注目特集 今、この作品にハマりにハマってます

人間ドラマとミステリーが…とんでもなく面白い!!

提供:Hulu Japan

注目特集

注目特集 ネタバレ厳禁どんでん返し衝撃ラスト

【個人的に最も“ゾクッ”とした注目作】このゾクゾク、むしろ快感――ぜひご堪能あれ。

提供:JCOM株式会社

注目特集

注目特集 あり得ないほど“すごい映画”

【とんでもない、事件的な、想像を絶する異常さで…】これはヤバいエグいの類の言葉じゃ“追いつかない”

提供:ギャガ

注目特集

注目特集 あの“伝説の傑作”級との噂を聞きつけて…

【映画.com編集長が観に行ったら】心の底からドハマりでした…規格外の“物語”と“死闘”に唸った

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

特別企画

特別企画 アマギフ5000円が当たるX投稿キャンペーン実施中!

【最新作公開記念!】あなただけの“本作との思い出”を教えて下さい! (提供:東宝、CHIMNEY TOWN)