男はつらいよ お帰り 寅さん : インタビュー

山田洋次監督と振り返る、「男はつらいよ」と“寅さん”をめぐる50年

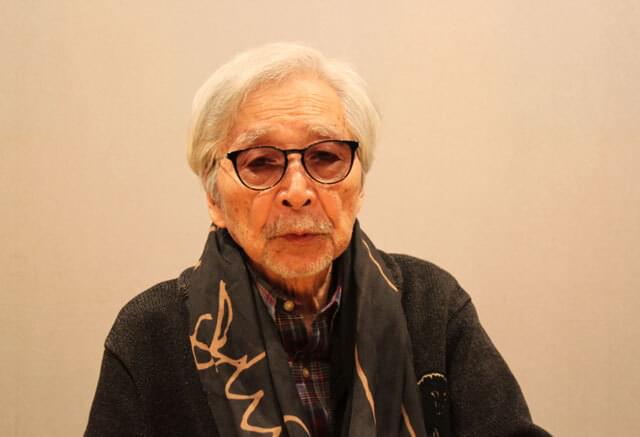

国民的人気映画シリーズ「男はつらいよ」が、22年ぶりにスクリーンに帰ってくる。1969年8月27日に第1作が封切られてから50周年という節目に、最新作となるシリーズ50作目「男はつらいよ お帰り 寅さん」が完成。主人公・車寅次郎に息吹を注ぎ込んだ故渥美清さんとともに、シリーズを育て上げた名匠・山田洋次監督に話を聞いた。(取材・文・写真/編集部)

「桜が咲いております」――記念すべきシリーズ第1作「男はつらいよ」は、寅次郎のナレーションから始まる。16歳のときに父親とケンカして家を飛び出し、旅回りのテキ屋となった寅次郎が故郷の柴又に20年ぶりに戻り、はちゃめちゃな振る舞いで周囲を振り回す姿をテンポ良く描いた良作。だが当時、作品を完成させた山田監督は初号試写を見て浮かない気持ちになったという。

「当時から渥美さんは高名なコメディアンだったし、喜劇映画を作れというのが会社の注文だったから僕もそのつもりで作ったわけです。だけど僕の印象では、ちっともおかしくないのね。喜劇と注文を受けたのに、笑うところがない。『随分と真面目な映画を作っちゃったなあ、僕はもうおしまいだなあ』と酷く気落ちしながら家に帰ったのを覚えています」

半世紀前のことを、まるで昨日の出来事のように話す山田監督。落胆しながら家路につく道すがら、自問自答したことがあったと明かす。「『僕は寅さんという人間を滑稽な男として笑い飛ばそうとして作っていただろうか?』と自分に問いかけてみたんですね。そうしたら『いや、そうじゃない!』ということに気がついたんです。寅は確かに愚かなバカモノだけれど、僕は『どうしてもっと地道に生きるって考え方を覚えないんだ! なんでそんなに家族に迷惑ばかりかけているんだ! しっかりしろ!』と出来の悪い、可愛い弟を叱るように作っていたんですね。だからゲタゲタ笑うような映画にはならないんだ、しょうがないなと。女房に『もしかすると僕はこれで監督はおしまいかもしれない』と言ったことを覚えていますよ。そうしたら、『なんとか食べていけるわよ』と言ってくれて、とても嬉しかったなあ」

しかし約1カ月後、そんな思いは公開初日に吹き飛んでしまう。「プロデューサーから電話がかかってきて、すぐに新宿に来い、お客さんが入っているよ、と。今の大塚家具がある辺りにあった新宿松竹は2階席があって、1500人くらい入る大きさの劇場だったんだけど、お客さんが大勢いたんだ。後ろの方に座って見ていたら、楽しそうに笑うんだよね。あの時の驚き、感動は一生忘れられないなあ。と同時に、激励でもあったんだ。『おまえさん、これでいいんだよ、この調子で作ればいいんだよ』と背中を押された気持ちがしてね。あの時の笑い声が、僕をどれだけ励ましてくれたか分からないです」

そこからは、高度経済成長期をひた進む日本国民と歩調を合わせ、心を鷲づかみにし、“寅さん”は一躍大人気となる。97年公開のシリーズ第49作「男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花 特別篇」までの累計観客動員8000万人、興行収入900億円を記録。撮影で訪れたロケ地は1都1道2府40県と海外2都市。これだけで、「男はつらいよ」がいかに多くの人々に愛されてきたかをうかがい知ることができる。

シリーズを改めて見直してみると、既に記憶の彼方へと追いやられてしまった、懐かしくも活気のあった全国の町の姿を克明に残しており、これは文化遺産と形容しても大袈裟ではない。電車ではなく汽車であった時代、青函連絡船が現役だった時代、今は見かけることがなくなった赤電話、待合室が当然のようにあった国鉄時代の各地の駅など、どこを切り取っても郷愁を誘う。

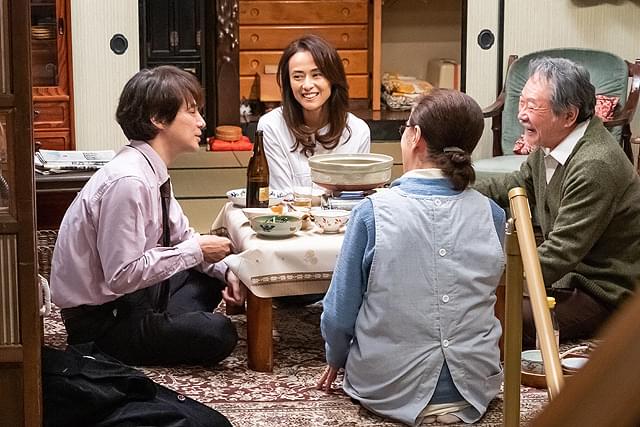

記念すべき第50作となった今作も、時代の変化には逆らえない。柴又帝釈天の参道にある団子屋「くるまや」はカフェに生まれ変わり、裏手にある昔のままの住居ではさくら(倍賞千恵子)と博(前田吟)が暮らしている。長男の満男(吉岡秀隆)はサラリーマンを辞めて小説家に転身し、中学3年生になる長女のユリ(桜田ひより)とふたり暮らし。亡き妻の七回忌法要で久々に実家を訪れ、長い付き合いになる近所の人たちと昔話に花を咲かせる。かつて賑やかだった卓袱台の中心にいた、騒々しくて愉快だった伯父・寅次郎に思いを馳せる。

「困ったことがあったらな、風に向かって俺の名前を呼べ。おじさん、どっからでも飛んできてやるから!」。かつて寅次郎が満男に向かって放った言葉である。昨年10月31日、東宝スタジオで行われた会見で、吉岡はこのセリフについて「僕自身にとっても、どんなに救いになったことか。今まで呼んだことなかったんだけど、今回ばかりは呼んでみた。でも、まだ来てくれない」と語っている。

そう、本編で寅次郎は当然ながら不在ではあるが、登場人物たちの心の拠りどころとして生き続けている。書店で行われたサイン会で再会を果たした初恋の人・イズミ(後藤久美子)を連れ、満男は小さなジャズ喫茶を訪れ、20年以上も前に奄美大島で会った寅次郎のかつての恋人・リリー松岡(浅丘ルリ子)に会わせる。ここでも会話の中心にあるのは、寅次郎との日々。懐かしい人たちと語り合うことで、別々の人生を歩んできた満男や泉の心にも温かい何かをもたらしていく……。

今作の構想は、意外な人物との会話から生まれたと山田監督が明かしてくれた。「何年も前に、美術家の横尾忠則さんと話していて、『“寅さん”をあんなにたくさん撮ったんだから、それをコラージュしたら面白いんじゃないか』と言われたんです。なるほどなあと思ってね。その頃から、『待てよ、あの膨大なフィルムをもう一度振り返ってみたらどうだろうか』と考えるようになったんです。コラージュも考えたけれど、それで1本はなかなか成り立ちにくい。だったら、さくらや博も元気だし、満男や泉ちゃんも健在。彼らの芝居を生かしながら、コラージュ風に作れないかなと思って始めたのが今度の映画です」。

膨大どころではない。総上映時間は83時間20分(5000分)。過去の映像が万遍なくちりばめられているが、全く違和感を覚えない構成になっている。山田監督は、「今までの寅さんとはかなり違うものになっているし、僕の作った映画のなかでも、かなり独特なものになっているんじゃないかな。出来上がってみて感じるんですよ。本当に不思議な体験です。この年で、こんな体験をさせてもらって、自分でもちょっと驚いています」と朗らかな笑みを浮かべる。

「男はつらいよ」には、実に多くの“マドンナ”たちが登場し、寅次郎はそのたびに恋をする。いつもふられてばかりいるイメージがあるが、シリーズを通して見ていくと意外なほどにモテていることが浮き彫りになる。なかでも、寅次郎にとって“運命の人”としてスクリーンを彩ったのがリリーであり、浅丘である。第11作「男はつらいよ 寅次郎忘れな草」(73)、第15作「男はつらいよ 寅次郎相合い傘」(75)、第25作「男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花」(80)、第48作「男はつらいよ 寅次郎紅の花」(95)、第49作「男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花 特別篇」(97)、そして今回の第50作「男はつらいよ お帰り 寅さん」と、計6作品に出演している。

今作には若き日の浅丘はもちろん、吉永小百合、故八千草薫さん、香川京子、田中裕子、竹下景子ら歴代マドンナたちの美しい姿が網羅されている。さらにクライマックスでは、まるでジュゼッペ・トルナトーレ監督作「ニュー・シネマ・パラダイス」のエンドロールを彷彿させるかのような、これまでのシリーズ映像の波状攻撃を浴びることができる。

改めて、山田監督に「男はつらいよ」を50本撮り続けてこられた情熱の源とは何かを聞いてみた。

「僕が子どもの頃、映画館に行くことが憧れだったんですね。当時の少年が見る映画といえば、いわゆるナンセンス喜劇ですよ。何がおかしかったかというと、人間の匂いを感じ取っておかしがっていた気がするんだ。でも、今の子どもたちが見るコメディというのは、当時よりも洗練されているんだけど、人間くささが消えているように思うのね。やっぱり、人間って本当に滑稽だよねえ…という笑いこそが喜劇の値打ちであって、人間を客観的に見ることができる。それが、子どもにとって大きな教育になるような気がするんですよね。人間っておかしいという発見、同時に自分もおかしいんだという発見にもなる。そういう喜劇を作りたい。若い頃から思っているし、多分死ぬまでそう思っているんじゃないでしょうかねえ。観客が大笑いして、シャツのボタンがちぎれてしまうくらいおかしな映画を。劇場で『笑って前の椅子を蹴飛ばさないでください』って注意しているけれど、そんなにおかしい映画を作れるものなら作ってみろと言いたいですねえ。上映が終わったら、前の椅子が全部穴だらけ。そういう映画を作ることが夢だねえ。修理代は全部わたしが持ちますよ(笑)」