アルキメデスの大戦 : インタビュー

菅田将暉、山崎貴監督流の負荷で“燃える”!「リズムの気持ち良い現場が好き」

1937年、呉海軍工廠にて起工し、45年4月7日「坊ノ岬沖海戦」の場で撃沈した「戦艦大和」――史上最大の戦艦が辿った悲劇の運命は、不変の事実として歴史に刻まれている。三田紀房氏の人気漫画「アルキメデスの大戦」は、この史実にひとりの天才数学者の人生を投入し、“机の上の大戦”を紡ぎあげた。日本を代表する映画監督でVFXの名手としても知られる山崎貴、若手随一の実力派・菅田将暉がタッグを組んだ実写映画版は、2人の才能が見事な融合を果たし、リアリティに満ちた“if(もしも)の歴史”の構築へと至っていた。(取材・文/編集部、写真/間庭裕基)

吉野家のCMシリーズ「吉野家 築地一号店物語」でのタッグを経て、映画作品では初顔合わせとなった山崎監督と菅田。「そこのみにて光輝く」(呉美保監督)における菅田の芝居に感銘を受けた山崎監督は「活きの良い人が来たな」と才能を見抜き、ある人物の猛プッシュを経て、“タッグ”を模索するようになった。

山崎監督「福田雄一監督(『銀魂』『新解釈・三國志』)と話す機会が多いんですが、『菅田は良い!』とやたら言っていて(笑)。そういう経緯もあって、色々な作品を見せてもらったんですが、仕事をするのが本当に面白そうだなと感じるようになったんですよ。吉野家のCMで組ませてもらった時もとても良かったので、何か映画に出演してもらえる機会はないかと――そこで『アルキメデスの大戦』の映画化の話が浮上してきたんです。そうなると『まずは菅田君だろ』とね」

まさに“念願叶ったり”だったオファーの実現。「(『永遠の0』公開時を振り返り)山崎監督は、きちんと番宣に一緒に出てくれるイメージ。『いいなぁ』と思っていましたよ(笑)」(菅田)という指摘に「そりゃ普通出るだろ!」と笑いながら切り返す山崎監督。あうんの呼吸で会話を構築していく光景は、今回のタッグがぴたりとハマった証拠だ。

菅田「(山崎監督は)クリエイティブを心の底から楽しんでいる人。簡単に言えば(現場で)一番楽しそうな人なんですよ。勿論、互いに緊張感を保つ場面はあるんですが、非常にフランクな印象があって、しゃべっていてこんなにも楽しいというのは初めてかもしれない。例えば、作品の内容とは関係のないやり取りって、互いの気心が知れるからすごく好きなんですよ。もちろん、そればかりに徹するのは良くないんですけどね(笑)。『アルキメデスの大戦』は“固くなりすぎない”ことを意識していたんです。人間らしく、ある種のユーモアを持って、一喜一憂していたかった。(山崎監督には)その“固さ”をとってもらった気がします」

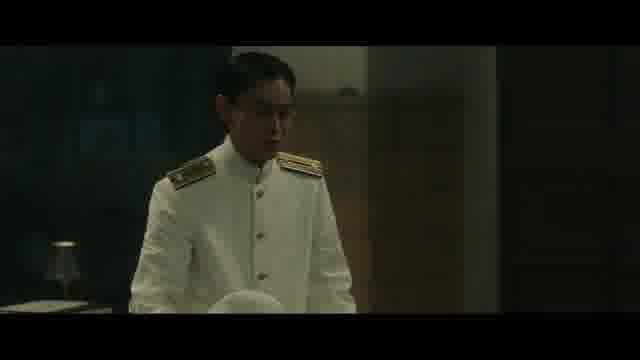

世界最大級の戦艦・大和の建造をめぐるさまざまな謀略に、帝国大学100年に1人の逸材と称される天才数学者・櫂直(菅田)が挑む「アルキメデスの大戦」。櫂は数学者ならではの視点で、巨額の国費を投じる建造費の見積額に矛盾を発見し、その事実を露見させようと奔走していく。「戦艦大和が抱える問題は、今の日本という国を考えるという点につながる」というコメントを残している山崎監督に、その意図を尋ねてみると「コンコルド症候群」(既に失敗が明確な事案について、過去の投資を惜しみ、無益な費用を費やし続けること)を引き合いに出した。

山崎監督「計画の途中で『これはマズイ』と思っていても、引き返せなくなるということが、今の日本には多いと思うんですよ。責任の所在を明確にしないまま、なんとなく金をつぎ込んでいく。もしかしたら戦艦大和も『これは無駄なものを作っているのではないか』と皆が気づき始めていた可能性がある。このように“突き進む”という行為の根源にあるものとは何なのかという点を確認できる話にもなる気がしました。向かっていかざるを得ない“時代の匂い”――これが今の時代と少し似ていると感じます。その点に警鐘を鳴らしたいという思いがあって、この作品を“今”作るべきなんじゃないかと考えたんです。菅田君のコメントでさすがだなと思ったのが“愚かさ”という言葉。いつの時代でも、この“愚かさ”というものはあるんですよ」

山崎監督の決意が反映された物語をけん引していくのは、菅田演じる天才数学者・櫂直。劇中では、数学に対する“天才ぶり”、そして“変人ぶり”が強調されながら、キャラクターに命が宿っていく。内面と外面に意識を払う役作りは、菅田の真骨頂だ。

菅田「まずは数学の勉強。櫂の凄さのひとつは、計算のスピードが尋常じゃないほど早いという点なんです。発想力は真似できないけど、数式を解くという点に関して言えば、ひとつひとつゆっくりとやれば理解できる――そこに気づけた瞬間、1回楽になったんです。自分も数学が好きだっただけに、絶対に負けたくないなと(笑)。もうひとつの懸念はビジュアル。世界観は異なりますが、『帝一の國』の赤場帝一と似そうだなと感じていたんです。だからこそ『帝一の國』では意識していた“背筋への意識”は止めました。初日は、山崎監督と芝居の方向性をかなり話し合いましたね。(本読みの段階で)ドライなイメージでやってみて、山崎監督の『もうちょっと感情豊かに』という指摘を受け、『あぁ、こっちの方向性か』と照準を合わせていきました」

劇中屈指の名シーンとして挙げられるのは、戦艦大和が造られるか否かが決定する“本会議”だ。うだるような暑さのなか、台本20数ページ、110カット以上という膨大な量を、4日間かけて撮り上げていった。舘ひろし、田中泯、橋爪功、國村隼ら名優が集う同シーンは、2人の脳裏に鮮烈に刻まれているようだ。

山崎監督「最後の会議だけで台本が異常な分量だったので『ヤバい脚本を書いてしまったのかも』と(笑)。撮影中は常に面白かったんですけど、その段階では『どんな化学変化が起きているのか?』ということがわからなかったんです」

菅田「原作漫画を読んでいる立場からすれば、絶対に面白いシーンになるとはわかっているんです。でも、自分たちは原作を超えなければならない。生身の人間で表現したら、一体どうなるのかと思っていました」

当時の光景がふと浮かんだのか、菅田と山崎監督は「怖かったね」と口をそろえる。しかし、完成した同シーンは全く間延びせず、各キャラクターの二転三転する表情に見入ってしまい、それぞれの人間らしい“口撃”に笑いを堪えきれない。菅田は、あるチャレンジを述懐する。怒とうのスピードで行われる数式の板書――山崎監督は、あるアイデアを思いついてしまったようだ。

菅田「リハーサルは、少し力が抜けてるから上手くできるんですけど、それを見た山崎監督が『これ、カットを割らずに出来るな』とおっしゃったんですよ。『おっと、マジか!』と(笑)。確かにそれで出来るのがベストですけど…でも、チャレンジしました。そういう挑戦ができたのも良かったですね」

山崎監督「実際上手くいったんですよ(笑)。負荷を与えると燃えるタイプだなと思ったんです。舘さんたちは、それがどれほど大変なことか知っているから、芝居が上手くいった瞬間に『素晴らしい!』『あいつは一体何者なんだ!』と拍手喝さいでしたね。橋爪さんに至っては、山田洋次監督と会った時に、菅田君のことを褒めまくっていたらしいですよ。よっぽど気に入ったんでしょう」

原作は未完ながら、山崎監督が紡ぎあげた映画版は、“漫画の実写化”にふさわしいオリジナルのラストへと集約する。「“大和は作られた”という歴史と同じ道に収斂(しゅうれん)していく――その流れを生み出すのにかなり苦労しました」(山崎監督)。冒頭で明示される戦艦大和の“象徴的な悲劇”と徐々にリンクしていく“櫂の変化”。苦心の末に生まれた物語は「本当にあったことではないか?」と錯覚するほどだ。

田中の「肉体表現の美しさ」、独自の山本五十六像を構築した舘が有する「クリエイティビティ」に感銘を受けた菅田。ベテラン俳優陣から多くの学びを得た本作は、自らの“好きな現場”の条件を満たしていたようだ。

菅田「リズムの気持ち良い現場が好きなんです。それは早く撮って、時間が前倒しで終わればいいというものではないんです。『アルキメデスの大戦』も撮影準備には時間がかかりましたが、その合間に先輩方とお話しすることもできますし――時には撮影が始まってからの“スタートダッシュ”も大切。そのリズム感が、僕にとっては結構重要です」