猫は抱くもの : インタビュー

いつも通りじゃつまらない! 犬童監督&沢尻エリカ、“本気で遊んだ”映画作りを回想

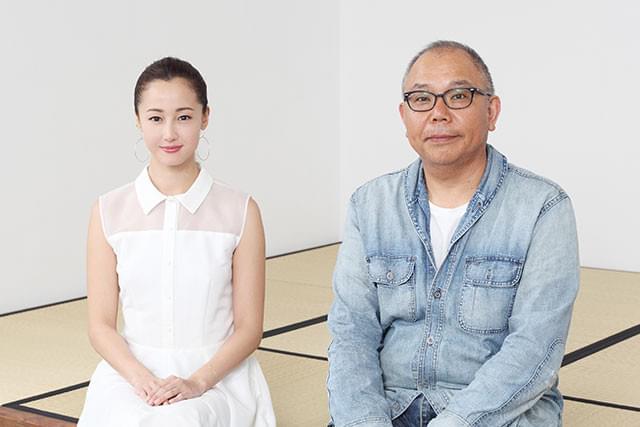

「ジョゼと虎と魚たち」「メゾン・ド・ヒミコ」「グーグーだって猫である」で知られる犬童一心監督が、「ヘルタースケルター」の沢尻エリカと初タッグを組んだ「猫は抱くもの」が、6月23日に公開される。犬童監督にとって、沢尻はどうしても組みたかった相手だという。そしてまた沢尻も、本作の独創的な撮影を通して、女優として新たな領域に踏み出した。相思相愛の2人が、監督・女優として得た“化学反応”を振り返る。(取材・文/編集部 写真/堀弥生)

「猫弁」シリーズで知られる大山淳子の同名小説を映画化した本作は、なりたい自分になれず、くすぶっている30代の女性・大石沙織(沢尻)と、自分を人間だと思い込んでいる猫を中心にした物語。吉沢亮と「水曜日のカンパネラ」のコムアイが擬人化した猫を演じ、人間と猫の温かな絆を斬新なアプローチで描いているほか、停滞した人生と向き合う“ヒント”も提示される。さらに、舞台風の映像やアニメーション、ミュージカルも混ぜ、沙織の“妄想”と“現実”をファンタジックに表現。人生に迷う沙織のキャラクターも、個性の強い役柄を演じることが多かった沢尻にとっては新境地となった。

一体何故、このように遊び心あふれる作りになったのか? それをひも解く前に、2人の“出会い”を振り返ってみよう。犬童監督と沢尻は、2013年の日本アカデミー賞授賞式で、初対面を果たした。「『のぼうの城』を一緒に撮った樋口真嗣さんと参加したんですが、2人とも『ヘルタースケルター』を見ていて、沢尻エリカにすごく感動していたんです」と当時を振り返った犬童監督は、「あれはものすごく本気でやらないとダメな役だし、彼女はちゃんとやりきっている。その感動を滅多に本人に伝える機会ってないじゃないですか。だから2人で、『沢尻エリカのところに言いに行こうぜ』って。うまくいけば何かのときに出てくれるかもしれないし(笑)。あのとき、言いに行ってよかったって過去の自分に感謝しています」と充実の表情で語る。

対する沢尻も、「ご挨拶させていただいたとき、すごく印象的だったんです。チャーミングで面白そうな方だなって」と当時を鮮明に覚えているという。だからこそ、今回のオファーを受け取った際に「『犬童監督が作る猫の作品。あ! なんか面白そうだな』っていう直感で決めました。大体いつも作品を決めるとき、脚本を読んで、自分の中で(役を)想像できるかできないか、みたいなところが結構あるんですが、今回は全然そういう決め方はしていなくて。犬童監督の作品で、元アイドルの役どころで、猫が出てくるっていう、それだけで決めましたね」と快諾。2人にとって、5年越しの思いが結実した瞬間だった。

犬童監督は、「映画全体を、“ちょっとハマらなさそうな感じ”に作ろうと思っていた」と独特の表現で解説する。「出演者もスタッフも、そこに参加して取り組む人が皆、新鮮味を持ってやっていくような枠組みにしたかったんです。作る側がちょっとドキドキして、今までと違うことをやんなきゃいけなくなってるって状況にして、“新鮮な感じ”が映画に出てるといいなって。今回の主人公の女の人は、どっちかというと地味な境遇で精神的にも落ちている役どころ。それを沢尻さんみたいな、スターにやってほしかった。ちょっとハマらないんじゃないかなっていう人に来ていただいて、役に段々ハマっていく方が、作っていて新鮮で面白いんです」。沢尻の起用理由をそう語った犬童監督は、「これまでの出演作を見てきて、俳優として実力は信頼していましたしね」と付け加えた。

沢尻は、犬童監督が追求した“新鮮さ”を全身で体感した1人。「脚本を読んでも想像できない部分が本当にあって。舞台で表現する部分と現実(実景)の部分が入り混じっていたので、『ん? どうなるんだろう……』といった状態のまま現場に行って、現場に入って、自分にもようやく世界が分かる感じでした。でも、撮っている最中も『(編集で)つながったら、どうなるんだろう』と思いながら演じていました」と述懐し、「感覚はやっぱり難しかったですね。例えば舞台上では、『アトリエ』と『スナック』という風に、別々の場所がつながっている。そういった部分を行き来するときは、気持ちもつなげながら喜怒哀楽を表現しないといけなかった。さらに、妄想の部分と、スーパーの部分のような現実の違い。妄想の部分はある種1番真実味がある“素”の状態だし、スーパーで働いているときは殻をかぶってちょっと自分を作っている。その差は大変でしたね」と具体的なシーンを挙げながら撮影時の感覚をなぞっていく。

舞台稽古を2週間行った上で撮影に臨んだものの、「稽古でなんとなくの距離感はつかめるんですが、実際に現場にいって本物のセットの上で演技をしたときに、大きさが変わっていたり動いていたりするから、その中で感覚をつかむのは大変でした」(沢尻)と苦労は絶えなかった。だが、本人の思い出に最も残っているのは、さまざまな“自由”が詰まったものづくりの喜び。沢尻は、「芝居を一連で通してやるっていうのは、本当に手ごたえがありました。演じていても楽しかったし、吉沢くんたちが猫を演じているところを見ているのも楽しかった。すごくクリエイティブで楽しい現場だったんです」と顔をほころばせる。

わが意を得たり、といった面持ちで沢尻の語りに耳を傾けていた犬童監督は、「僕は実は不安はなかったんです。カメラマンも美術も、沢尻さんも吉沢くんもいて、これだけの人が集まって大失敗はしないなって(笑)。僕の場合は、『面白い』の方が勝ってるんです」とあっけらかんと語る。「現場のテンションが上がったり下がったりしながら、最終的には絶対どこかに向かっているというのが、見ていて楽しかった。撮っているときも、沢尻さんと(猫の飼い主でアーティスト役の)峯田(和伸)くんが舞台上でやっているときに、撮っている僕自身が翻ろうされていく。編集前の時点で、『すごいなこの人たち!』ってすごく面白かったんですよね」と笑顔を向ける。

だが、奇抜な演出を存分に盛り込みながらも、作品のテーマとして浮かび上がるのは、「人生に立ち止まった女性が再び歩き出す」という、普遍的で共感を呼び起こすものだ。犬童監督は「うまくいってる人の映画は楽しいけど、うまくいってない人をちゃんと描いている映画が、自分が10代だったりとか、20代の前半だったりしたころに、すごく心に響いたんですね。小さなことだけど、実はすごく重要なものに気づく、そんな映画を沢尻さんで作りたかった」と語り、沢尻も「いろんな小さなことで自分の中で答えを見つけて未来に進んでいくというような、シンプルだけど大事なことが隠されている。今までやってこなかった役をできてすごく良かったし、この役どころはみんなに共感してもらえると思います」と同調する。

犬童監督はさらに、「猫の映画を最近ずっと撮っているので、その最終形を撮りたかった」と続ける。「人間と猫はちゃんと愛し合えるし、本当に心が通じ合える。『シェイプ・オブ・ウォーター』を見ていて、本作は近いなと思いました」。これを皮切りに、犬童監督の口からは、本作の製作において影響を受けた作品の名前が、次々と飛び出した。

「虚構性とリアルがない交ぜになった状態を作るのに何かないかなと思っていたら、市川準さんが『トニー滝谷』でやっているのを思い出して。あの作品は、横浜の公園の上にセットを作っているんですよね。だから、(カメラを)引くと横浜の街が映り込んでいる。さらにもっと根本的な部分を言うと、『オール・ザット・ジャズ』です。撮っているときには気づかなかったんですが、心の内面に入っていくときに、舞台設定にしてしまうっていうのは面白いっていう感覚が自分の中にずっとあったんですよね。あとは、『インセプション』。あれをものすごく安くするとどうなるのかということをやってみました(笑)。あの作品ではものすごく予算をかけて美術とCGでやっているけど、逆にクラフト感を出したら楽しいんじゃないかと思っていましたね。そのほか、頭にあったのは『8 1/2』。あの作品では現実と映画監督の内面世界がよくわからなくなっていきますが、ああいったことをやってみたらどうなるのか、考えていました」。実験精神に満ちた本作で、本気で遊んだ犬童監督と沢尻。彼らが感じた“新鮮さ”は、スクリーンに確かに息づいている。