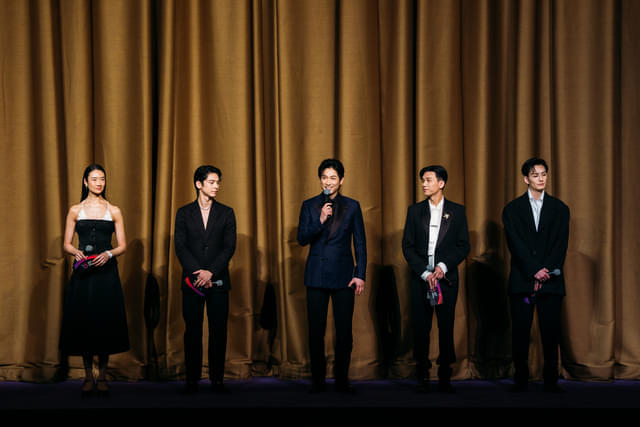

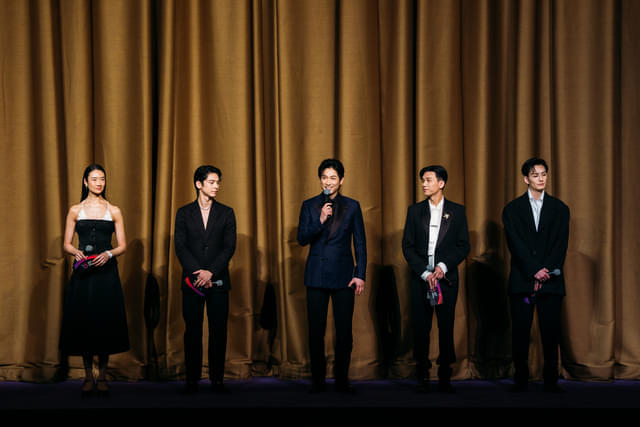

アジア全域版アカデミー賞「第18回アジア・フィルム・アワード」(以下AFA)の授賞式が3月16日、香港・西九龍(ウエストカオルーン)文化地区の戯曲センターで行われました。今年もアジアの映画人が香港に集まり、AFAで豊かな時間と体験を分かち合っていました。

日本からも総勢80名以上の映画人や映画関係者が参加。授賞式では「敵」の吉田大八監督が最優秀監督賞、「HAPPYEND」の栗原颯人が最優秀新人俳優賞を受賞。役所広司が特別功労賞を授与され、Kōki,もAFA Rising Star Awardに選ばれました。

香港・西九龍での開催が定着したAFAは、アジアをはじめ、世界各地から多くの注目を集めています。ところが、近年の開催日は、米アカデミー賞や日本アカデミー賞の開催スケジュールと被ってしまっていたので、日本国内での注目度はまだまだ低い状況です。

そこで、今回はチェアマンの王英偉博士に独占インタビューを実施しました。多忙の身でありながらも、AFAの設立背景や歴史、そして全体の方向性や今後の目標について、丁寧に語ってくれました。

王英偉博士

王英偉博士●アジア・フィルム・アワードの原点

――アジア・フィルム・アワード(AFA)は“アジアの

アカデミー賞”と呼ばれていますが、日本の映画ファンには、まだあまり馴染みがないかもしれません。そもそも、どのような経緯でAFAは生まれたでしょうか?

この賞が生まれたのは、私が香港国際映画祭協会の会長に就任したことと深く関係しています。だいたい20年前のことですね。当時、世界的に影響力のある映画祭は基本的に4つの要素を備えていると気づいたんです。すなわち「映画の上映」「マーケット」「資金的な支援」、そして「授賞式」です。香港国際映画祭は「映画の上映」「マーケット」「資金的な支援」はしっかりとやっていましたが、アジア全体を対象とする映画賞だけが欠けていました。

香港には香港映画を讃える香港電影金像奨がありますが、それを繰り返す必要はありません。ただ、香港は地理的にも、文化的にも、アジアの架け橋となれるポテンシャルがあると考えました。そこで、アジア全域を対象とする映画賞を設立しようと構想したのです。

――—アジア全体を対象とする賞を設けるのは、かなり大きなプロジェクトに思えます。

えぇ、簡単ではありませんでした。考えてみてください。ハリウッドの

アカデミー賞は、基本的にはアメリカ映画が対象となっており、ノミネートする者の大半はアメリカ在住です。香港電影金像奨も同様です。しかし、アジア・フィルム・アワードは、インド、日本、韓国、タイ、ベトナム、マレーシア、中国本土など、多様な国や地域の映画を対象にしています。言語も、文化も、制度も、宗教も違うなかで、どうやって誰もが納得する審査制度を築くか——―これが本当に大きな挑戦でした。

さらに現実的な問題もありました。各国の映画人を香港の授賞式に招待しても、彼らは受賞するかどうかもわからない中で、わざわざ飛行機に乗って来る必要があります。だからこそ、私たちは最初から「公正さ」と「権威性」を強調し、制度そのものへの信頼を確保することを重視しました。

――その信頼をどうやって一歩ずつ築いていったのでしょうか?

最初の7年間はすべて香港で開催しましたが、よりアジア全体を代表する賞にするため、釜山国際映画祭と東京国際映画祭にも参加を呼びかけました。この2つの映画祭はアジアだけでなく世界的にも重要な存在です。2013年には3つの映画祭が正式に手を組み、「アジア・フィルム・アワード・アカデミー(AFAアカデミー)」を立ち上げました。

授賞式だけでなく、映画教育や文化交流も一緒に推進するようになり、マスタークラスや若手映画人の交流プロジェクトも実施するようになりました。こうして、AFAは単なる授賞式ではなく、アジア各地の映画人をつなぐ実質的なプラットフォームへと進化したのです。

●AFAアカデミーの構想と実践

――授賞式以外にも、AFAアカデミーは近年多くの教育・普及活動を展開していますね。具体的にはどのようなことをしているのでしょうか?

成熟した映画賞は過去を称えるだけでなく、未来を育む責任も持つべきだと考えています。ですから、米

アカデミー賞の背後にある映画芸術科学アカデミー(AMPAS)を参考にしながら、AFAアカデミーを創設しました。

著名な監督や撮影監督、編集者などを招いて、マスタークラスを開催したり、異なる国の若者を集めた「学生観覧団」で国際映画祭を訪問させたり、優れたアジア映画を各都市で上映する「アジア映画巡回上映」も始めました。

昨年は「国際ユース映画キャンプ」も立ち上げました。ベトナム、モンゴル、日本、韓国などから集まった若者たちが、香港という多文化都市で共同生活しながら作品を制作し、文化的な衝突と交流を経験します。私たちは信じています――次世代の創造力は、こうした異文化の対話の中から生まれるのです。

――単なる映画賞の枠を超えていますね。

その通りです。私たちが目指すのは、アジア映画の共同体の形成です。ヨーロッパのように制度が整備されているわけではなく、文化の差も大きいアジアでは、インド人、日本人、ベトナム人が同じプロジェクトに取り組むのは複雑で難易度が高いんです。

でも、だからこそ必要なんです。私たちのようなプラットフォームが、彼らを一つに集め、壁を越え、共通点を見出していく。それが私たちの使命です。

●20年に及ぶアジア映画の変化

――2007年にAFAが始まってから、すでに20年近くが経ちます。この間のアジア映画界も激変しましたね。チェアマンはどのように見ていますか?

この20年で、アジア映画は大きく変化しました。特に顕著なのが市場規模の変化です。2007年当時、中国本土の映画市場はまだ小さく、日本よりも下回っていました。でも今では世界第2位の規模にまで成長しました。

また、以前は「小国」と見なされていた地域――例えばベトナム、インドネシア、タイ、マレーシアなどからも、創造力のある新しい監督たちが次々と登場し、国際映画祭での存在感も増しています。

各国の映画交流も以前より盛んになりました。共同制作も増え、国境を超えた人材交流も活発になっています。ただし、ヨーロッパのような深いレベルの共同体には、まだ届いていません。ヨーロッパの映画人は自然と隣国の俳優や技術者と組みますが、アジアでは言語や文化の壁が依然として高い。

だからこそ、AFAの役割はこの「移行期」にこそ重要だと考えています。個別の戦いから統合への道のり。その途中で、映画人たちが互いを知り、理解し、協力するきっかけを作っていくことが必要なのです。

●香港映画の現況と新世代の監督たち

これは実は十数年かけて積み上げてきた成果なんです。2005年から香港電影発展基金では新人監督の長編デビュー作に助成を行ってきました。オリジナル性のある企画や、ジャンルにとらわれない実験的な挑戦も奨励してきました。

当初は誰も知らなかった若手監督たちが、国際映画祭で少しずつ評価を積み重ね、今ではひとり立ちできるようになりました。

たとえば「

ラスト・ダンス」は社会的なテーマに切り込みながらも、繊細な表現で深い感動を呼びました。私はこの作品を見て、以前の日本映画「

おくりびと」を思い出しました。生と死という普遍的なテーマを扱い、異なる文化の観客の心にも届く。私たちは常々強調しているんです。真摯な想いがあり、普遍的な価値に向き合う勇気があれば、観客は必ず心を動かされると。

――新世代の監督たちは、今も継続的に作品を作っていますか?

もちろんです。多くの若手がすでに2本目、3本目を手がけています。

ジュン・リー、

ノリス・ウォン、チャン・キンロンといった監督たちは、地元で評価されるだけでなく、日本や韓国、さらに欧米の観客にも徐々に知られるようになってきました。

私は現在、香港電影発展局の会長も兼任しており、制度的な支援も行っています。香港とアジア各国の共同制作プロジェクトには、800万~900万香港ドルの資金援助を行っています。これは香港の映画人が世界とつながるチャンスとなり、地元の題材にとどまらず、より広い国際舞台に進出するための一歩になると信じています。

●日本映画への思いと協業の可能性

――日本映画について、少しお話しましょう。いまの日本映画はどう見ていますか?また、お好きな日本の監督や作品があれば教えてください

昔から日本映画はよく観てきました。

黒澤明の「

天国と地獄」「

影武者」「

乱」など、どれも大好きです。彼の作品には力強さがあり、テンポも明確で、映像言語が圧倒的です。

その後は

山田洋次や

黒沢清の作品も非常に好きになりました。それぞれに独自の美学があります。ただ、ここ数年で最も心を動かされたのは、

是枝裕和と

濱口竜介です。彼らの作品はゆったりしたペースで、人間の内面を丁寧に描いています。観てすぐに涙するような映画ではありませんが、劇場を出た後もずっと余韻が残る。こういう“弱火でじっくり煮込むスープ”のような表現力は、香港映画にはなかなかないものです。

――日本の俳優についてはどう感じていますか?

日本の俳優は内省的でありながら、強い緊張感を持っています。

渡辺謙さんや

役所広司さんのような俳優は、ハリウッドでも全く遜色ありません。今年はAFAの生涯功労賞を

役所広司さんに授与しましたが、まさにふさわしい人選だと思っています。

それから、

広瀬すずさんや

川口春奈さんのような若手も、個性的で演技の基礎がしっかりしている。日本には、確立された演技訓練のシステムがあると感じます。

今後は、香港と日本の共同制作をもっと見たいと思っています。香港映画のリズム感と、日本映画の繊細――この二つが融合すれば、必ず新しい表現が生まれると信じています。

注目特集

注目特集  注目特集

注目特集  注目特集

注目特集  注目特集

注目特集  注目特集

注目特集