太陽は動かない : インタビュー

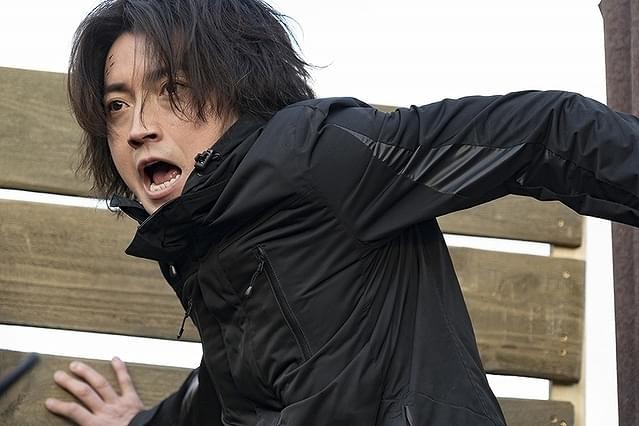

藤原竜也×竹内涼真インタビュー 心臓に爆弾を埋め込まれた――極限状況に挑んだ力作「太陽は動かない」を語る

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、大作が軒並み公開延期になってしまった映画界。大スクリーン映えする迫力の劇場体験を待ち望んでいる方は、多いことだろう。吉田修一氏のヒット小説を、「MOZU」シリーズの羽住英一郎監督が映像化した「太陽は動かない」(公開中)は、その救世主と言えるかもしれない。(取材・文/SYO、オフィシャル写真/奥野和彦)

今回は、見る者の度肝を抜くアクションの数々に挑戦した、藤原竜也と竹内涼真に単独インタビュー。撮影の舞台裏はもちろん、公開延期を乗り越えた本作への“想い”を熱く語ってもらった。

本作は、24時間ごとに本部に連絡を取らなければ、心臓に埋め込まれた爆弾が作動し、死んでしまうという過酷な運命を背負ったエージェントたちの活躍を描くノンストップ・サスペンス。次世代エネルギーに関わる重要機密をめぐり、鷹野(藤原竜也)と相棒・田岡(竹内涼真)が文字通り世界を駆け巡り、命がけのミッションに挑む。

冒頭から「ジェイソン・ボーン」シリーズを彷彿させる武骨でリアル志向のアクションが畳みかけ、中盤には「007 スカイフォール」のごときスタイリッシュなバトルシーンも用意。東欧ブルガリアで敢行された大規模な撮影は、「ミッション:インポッシブル」シリーズのような市街地のカーチェイスに、走る列車内でのドッグファイトなど、世界規模の内容ばかりだ。

――おふたりは事務所の先輩・後輩であり、サッカーという共通の特技もあります。「太陽は動かない」シリーズで初共演する前と後で、どんな風にお互いのイメージが変わりましたか?

藤原:最初は、(プロサッカークラブ)東京ヴェルディ1969のジュニアユースが事務所に入ってきたなと(笑)。

竹内:(笑)。

藤原:その後、(竹内)涼真の出演しているテレビドラマなどを見ていても非常に勢いがあって、イメージもいいし、面白い役者だなと思っていました。

(C)吉田修一/幻冬舎 (C)2020「太陽は動かない」製作委員会

本作の撮影に入る前に、涼真が僕の出ていた舞台を見に来てくれたんですが、彼はそのときにはもうトレーニングを始めていて、きっちりと計算して事前準備を行い、現場に入るタイプだと感じましたね。あと、物おじしない! 一緒にやっていても勢いを殺さずにぶつかってきてくれるから、今回初めて共演して、改めていい役者だなと思いました。

竹内:僕にとって(藤原)竜也さんは、圧倒的にテレビや映画、舞台で“見ている”時間のほうが長くて、事務所に入る前からですから。

だからこそ、こんなにいい作品で竜也さんと一緒にやらせていただけるんだから、物おじしちゃいけないと思ったんです。遠慮せずに、僕の全部を一生懸命ぶつけなくちゃって。僕が何かちょこちょこやっても、全部しっかり受け止めてくださる方ですし、セリフひとつにしろ、掛け合いのテンポにしろ、すごく引っ張っていただきました。

――おふたりの関係性は、劇中の鷹野と田岡にも通じますね。

藤原:後先を考えずに突っ走る田岡を涼真が演じてくれて、大正解だったと思います。一緒にやりながら、バッチリな配役だと感じていました。

ただ、僕としては、筋を曲げずに言われたことをきっちりとやり遂げて、多少のミスもカバーしてやっていく鷹野のように濃密な男を演じるのは、大変だった(苦笑)。

竹内:(笑)。

――羽住監督が「アクションはスタントなしで撮りたい」と希望されるなど、クランクインする前から限界アクションに挑戦することがわかっていた作品かと思います。体力的にもハードな撮影に臨む“覚悟”を、どう立ち上げていったのでしょう。

藤原:クランクインがブルガリアだったんですよ。

竹内:そうですね。それが大きかったと思います。

藤原:僕も涼真も羽住組が初めてで、このチームがどういう動きをするのか、どういうものを要求するのかわからず、期待というより不安な気持ちが大きかったんです。ただ現地に着いたら、超一流のスタッフたちが「あとは役者が入るだけ」という完ぺきな状態に現場を準備してくれていて、「やるしかない」と集中することができました。

僕たちが立ち止まったら、現場が止まってしまう。やらざるを得ない状況に置かれたことが、功を奏したように思います。ドラマ版も合わせると約半年間撮影していたので、その間ずっと集中力を切らさず、テンションをキープしながら現場にいるのは大変でしたが、やりがいのある現場でした。面白かったです。

竹内:あとはやはり、初日の「飛び降り」ですね。

藤原:ああ、そうだね。

竹内:初日、10メートルくらいの高さから飛び降りるというシーンがあったんです。最初は「いける」と思っていたし、命綱もつけているんですが、いざ飛ぶとなるとやっぱり勇気が必要で(苦笑)。

しかもただ飛び降りるだけじゃなく、「カッコよく」飛び降りないといけない。体のバランスや見え方を色々と教えていただきながら、何回も飛んで理想的な画を追求していきました。映画では、最後に飛び降りたものが使われています。そういった試練を乗り越える経験を竜也さんと一緒にさせて頂いたことで、覚悟が決まった感覚がありますね。

藤原:いま振り返ると、僕も日本を飛び立つまで「大変な船に乗っちゃったな」と思っていました(苦笑)。引き受けた仕事だし、行かないことには始まらないけど、絶対に過酷ですからね。ただ、ブルガリアに向かう道中でどうにかこうにか覚悟を決めて、いま涼真が言ってくれた飛び降りのシーンで、より定まったように思います。

本作は本当に、連日クライマックスのようなシーンを撮影していたんですよ。毎日毎日重要なシーンの連続でしたから、よく乗り切ったなと思います(笑)。劇中の鷹野のセリフではないですが、「今日1日を生きる」精神でした。

――実際に列車を走らせて撮影するという大がかりなものもありましたが、「失敗できない」というようなプレッシャーは感じましたか?

竹内:時間的にも何回もできるわけじゃないシーンも多かったので、ものすごく綿密にリハーサルを行ったんです。僕はここまでしっかりアクションリハーサルをやったのは、本作が初めてでした。アクションにおいては、リハーサルをやればやるほど良くなっていった印象がありますね。

竜也さんと一緒にトレーニングして、場数を増やしていったことで本番でも力を発揮できたと思います。アクション部の方々も僕たちにすごく寄り添って支えてくださいましたし、サポートがなければ立てない場面も多々ありました。一歩間違えれば危険なアクションもあるからこそ、何回も練習して、確認して……。準備がいかに大切かを、痛感しましたね。

――竹内さんは、衣装においても積極的にアイデアを出されたそうですね。

竹内:はい。衣装合わせのときは、田岡の衣装はペイズリー柄じゃなかったんです。「何かイメージが違うな……」と感じつつも何と説明したらいいかわからず、そのときにラックにかかっていたペイズリー柄のシャツを見て「これです!」と伝えたらみんな納得してくださって。

――直感で、その衣装と役が結びついたのでしょうか。

竹内:田岡はまだ気持ち的にも一人前じゃないので、鷹野と対比したときに精神的に弱いんですよね。本来は“正常な人間らしい部分”が、彼らが生きる世界では障害になってしまうという“脆さ”を出したかったんです。

弱い人間だからこそ、自分を強く見せるために印象的な柄物の服を着る。そういうイメージを持っていました。

――藤原さんは、役を作っていくうえで何かリクエストしたことはございますか?

藤原:僕は、本当に自由にやらせてもらいました(笑)。もちろん撮影の中での「アクションはこう動く」といったような決まり事や制約はありますが、そこを守れば、思うがままに芝居をさせていただけましたね。

ブルガリアでも、日本に帰ってきてからも、現場に行くまでに「こういう芝居で、こういう風に持っていこう」と考えるのも楽しかったし、きっちりとプランを持っていかなければ、太刀打ちできない現場だったと思います。

――藤原さんは「パレード」でも吉田修一さんの原作に挑んでいますが、今回は180度異なる作品でしたね。

藤原:本当に。秘密組織のエージェントを主人公にした、こんな大掛かりなアクション小説をよく生み出せたなと思いますよね。吉田先生が現場に来てくれた際は、申し訳なさそうに、でもニヤニヤしながら僕らの過酷なシーンを見学されていました(笑)。

いやあ、でもファンとしては純粋に楽しいけど、演じる側にとっては非常に迷惑でしたね(笑)。やる側になって初めて、「なんでこんなこと書いてくれたんだ!」と思いました。吉田さんの世界に入っていくのは、それほどエネルギーがいることなんです。

でも作家は作家で、それ以上のエネルギーを費やして机に向かっている。両者とも、膨大な“体力”がいる仕事をしているんだなという感覚がありましたね。

――いまこの時代に、これだけ大掛かりな、それでいて世界を股に掛けた娯楽大作を見られることは、大きな意味があると思います。おふたりはどう感じていらっしゃいますか?

竹内:緊急事態宣言に伴う自粛期間などで家にいる時間が多くなったり、外で発散できなくなったりという状況になって、改めてエンタテインメントの力を感じました。映画やドラマを観ることでテンションが上がって、考えさせられる時間も増えて……。エンタメってすごく「必要」なものだと再確認したし、よりその重要性は高まっていると思います。

自分がエンタメを発信できる側にいられるのはすごくありがたいですし、公開延期を乗り越えたこの映画で、見てくださる皆さんが何かプラスなものを受け取ってくださったら、うれしいですね。悲しいニュースがあふれているいま、この作品含めて多くの方の生活の中に明るいものを届けられたら、自分がやっている仕事にも意味があるんじゃないかと感じています。

藤原:僕自身は、このシリーズを通して「ここまで苦労しなければ、ダメなんだ」とものづくりの根本に立ち返ったというか、エンタテインメントの真髄を気づかされました。

竹内:こういった作品は大変なぶんすごくやりがいがありますし、だからこそやっぱり大きなスクリーンで見ていただきたいですね。

僕個人は、エージェントものとかド派手なアクションは、映画館で見たいなと思うんです。でもそういった作品って撮影も大変だし、お金もかかるじゃないですか。だから、ハリウッドや韓国に比べて、日本にはそういった作品が圧倒的に少ない。そんななかでこの作品に関われたことは、財産だと思っています。

――今日の取材中、「大変」という言葉が多数出ましたね(笑)。それだけ全身全霊で挑んだということが、伝わってきました。

竹内:撮影中はトム・クルーズのアクション動画を見ながら、自分たちの心を励ましていました(笑)。

藤原:トムがこんなに頑張ってるんだから、ってね(笑)。