ハロルドとモード 少年は虹を渡る

劇場公開日:2010年7月17日

- 予告編を見る

- U-NEXTで

本編を見るPR

解説・あらすじ

「さらば冬のかもめ」「シャンプー」「帰郷」といった名作で知られるハル・アシュビーの監督第2作。広大な邸宅に住み、ほしいものは何でも手に入る立場にありながら、死に取りつかれた自殺マニアの少年ハロルドは、ある時、80歳の老女モードと出会う。生きる喜びに満ちていたモードとハロルドはやがて互いに愛し合うようになるが……。ふたりの交流を通じて、愛すること、生きることの素晴らしさを描いた青春映画。日本でも上演された大ヒット舞台劇の映画化作品。1972年日本初公開。2010年「ZIGGY FILMS '70S '70年代アメリカ映画伝説」でリバイバル上映。

1971年製作/91分/アメリカ

原題または英題:Harold And Maude

配給:日本スカイウェイ、アダンソニア

劇場公開日:2010年7月17日

スタッフ・キャスト

- 監督

- ハル・アシュビー

- 製作

- コリン・ヒギンズ

- チャールズ・B・マルベヒル

- 撮影

- ジョン・アロンゾ

- 音楽・歌

- キャット・スティーブンス

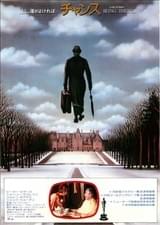

チャンス

チャンス ジョーカー

ジョーカー ラ・ラ・ランド

ラ・ラ・ランド 天気の子

天気の子 万引き家族

万引き家族 カメラを止めるな!

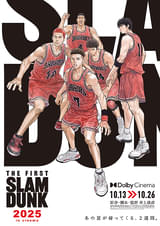

カメラを止めるな! THE FIRST SLAM DUNK

THE FIRST SLAM DUNK ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド この世界の片隅に

この世界の片隅に セッション

セッション