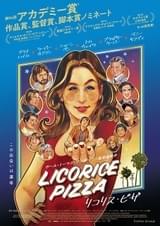

リコリス・ピザ : インタビュー

天才監督の頭の中をのぞく ポール・トーマス・アンダーソン「リコリス・ピザ」製作秘話

(C)2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

ポール・トーマス・アンダーソン監督の待望の新作「リコリス・ピザ」は、無名の新人2人を大胆に起用した青春物語だ。出世作「ブギーナイツ」と同じ1970年代のサンフェルナンド・バレーを舞台に、写真技師アシスタントのアラナ(アラナ・ハイム)と、高校生ゲイリー(クーパー・ホフマン)のもどかしい恋模様をダイナミックに描いていく。

アカデミー賞3部門ノミネート(作品賞、監督賞、脚本賞)を果たしたアンダーソン監督に、電話取材を敢行。「リコリス・ピザ」が生まれた背景からクリエイティビティの源泉、映画興行界の未来まで、天才フィルムメーカーの頭のなかをのぞかせてもらった。(取材・文/小西未来)

●なぜ“ボーイ・ミーツ・ガール”になった?「それは大嫌いな質問(笑)」への回答も

──「ゼア・ウィル・ビー・ブラッド」や「ザ・マスター」といった重い作品とはうってかわって、「リコリス・ピザ」は軽快な青春物語となっています。家庭を持ったことで、あなたの心境が変わったということでしょうか?

確かにいまのぼくは、「ゼア・ウィル・ビー・ブラッド」を作ったときよりも、たくさんの子どもがいる。だけど、それが関係しているかどうかはわからないな。今回に関しては、(イギリス撮影の)「ファントム・スレッド」を完成させたあと、ホームで映画作りをしたいという気持ちが強くなった。ついでに、軽くて、ファニーで、できるだけ早く完成させられるものをやりたいな、と。その衝動に従っただけなんだ。

こうした衝動がやってきたとき、ぼくは素直に従うべきだと信じている。そのときの自分の心の状態をダイレクトに反映していると思うから。確かにいまのぼくは幸せで満ち足りているし、なにより家族と一緒に映画作りをしたいと思っていた。これはティーンエイジャーや子どもたちのストーリーであり、実生活においてぼくは彼らに囲まれている。そんな彼らと一緒に、彼らを題材にした映画をやる絶好の機会だと思ってね。

(C)2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

──いわゆる“ボーイ・ミーツ・ガール”を踏襲したのはなぜですか?

その設定自体は、何年も前からやりたいと思っていたんだ。過去にボーイ・ミーツ・ガールの設定はやったことがあるし、うまくいくことが分かっていた。ストーリーの定石として、長い歴史があるからね。

とくに、この題材にぴったりだと思った。このストーリーには絶対に克服できない人間関係がある。少年のほうは彼女よりずっと年下だし、イライラさせる存在で、人間として未熟だ。彼女のほうは仕事があって、ずっと成熟している。

でも、彼らのことを5分も観察すると、第一印象と実態がまったく異なることに気づく。実は少年が成熟している一方、彼女の方はずっと未熟で、奔放だ。精神的に不安定でもある。かくして、2人はお互いを支え合うことになるわけだけど、年齢差だけはどうしても克服することができない。ドラマやコメディの可能性をたくさん秘めた、面白い設定だと思ったんだ。

──1970年代のサンフェルナンド・バレーを舞台にするにあたり、どのようなリサーチをしましたか?

ここはぼくが1970年から暮らしている場所だから、知り尽くしている。昔はどういう風景だったか、みんながどんな服を着ていたか知りたければ、記憶を辿ればいい。記憶があやふやなときは、古い新聞を読みかえす。それが引き金となって、さまざまな思い出が呼び起こされるんだ。それでもわからないときは、年上の友だちに電話をかけて、『例の店の隣にあったレストランの名前はなんだったっけ?』と訊けばいい。

(C)2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

(C)2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

──十代の頃のあなたと、主人公ゲイリーとのあいだに共通点はありますか?

ゲイリーは自信に満ちた、ペテン師のようなキャラクターだ。パーティーやそういう類のものが大好きで。ぼくはもう少し内向的で、社交面であそこまでの自信はなかった。

でも、共通点もある。彼がウォーターベッドやピンボールに対して抱く興奮や意欲は、ぼくが映画作りに対して抱いていたものと同じだ。ぼくは彼と同じひたむきな情熱を映画に傾けていた。仲間を集めては、自分が語りたい映画に参加させていた。いわば犯罪組織の親玉だ。映画作りを趣味以上のもの、生き甲斐にしてしまっていたから、実現のために他人を巻き込まなくてはいけなかった。この点は共通していると言えるね。

──いまこの物語を伝えなくてはいけないと感じた最大の理由はなんですか?

そいつは大嫌いな質問だ(笑)。

──すみません(笑)。

でも、考えてみるとしよう(笑)。そうだなあ。ぼくにとってもっとも大事なのは、家族との思い出を一緒に作ることだった。とくに娘のパールはこの映画作りで大きな役割を果たしてくれた。妻のマーヤ(・ルドルフ)は出演してくれているしね。そして、クーパー(・ホフマン)やアラナ(・ハイム)も家族同然の存在だ。この映画を作るうえで、もっとも気に入ったのはこの点かな。

(C)2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

──アラナ・ハイムといい、クーパー・ホフマンといい、演技経験がありませんでした。不安はありませんでしたか?

まったく。そもそも、ゲイリーの役を演じることができるような役者は業界に存在しない。15歳のブラッド・ピットなんかいない。この物語を映画化しようとしたら、どのみち新人を起用するしかなかった。

アラナに関しては、素晴らしい才能を持っていることを知っていた。だから、ぼくはなにも大胆なことはしていない。むしろ、2人を最初に起用できる監督として幸運を噛みしめていたよ。

──2人はいきなりあれだけ高いレベルの演技を披露したのですか?

演技経験はなかったが、2人には自然な才能が元から備わっていた。だから、それを生かすのにはどうすればいいのか、何を目指せばいいのか、どの方向に持っていけばいいのか、説明する人が必要だっただけだ。でも、ぼくが彼らのためにできることはなにもない。コーチと同じで、実際にプレーするのは彼らだ。彼らがバッターボックスに立って、ホームランを打たなくてはいけない。こちらはガイドとして彼らをサポートして、なんとか役に立とうとしただけで。

──ちなみに、タイトル「リコリス・ピザ」の意味はなんですか?

あまり意味はないんだ。無関係な単語同士をくっつけたときの奇妙な感じが気に入ってね。厳密に言うと、リコリス・ピザはLPレコードを意味するスラングだ。黒いリコリスの色をしたピザのようだから。また、70年代にサンフェルナンド・バレーに実在したレコードショップの名前でもある。でも、ぼくにとっては、子ども時代を思い起こさせてくれる2つの単語を組み合わせただけだ。

──謎めいていて、クールです。

まさに。それだけで、タイトルの役割を果たしていると思う。

(C)2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

(C)2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

●映画のネタに尽きたことはない PTA流の脚本術も明かす

──前作「ファントム・スレッド」がイギリスを舞台にしたゴシックロマンスで、今回が「アメリカン・グラフィティ」を彷彿とさせる青春映画と、あなたが生み出す作品はいつもテイストが異なっています。さまざまなジャンルや設定に、計画的に挑戦しているのでしょうか?

いや、マスタープランなんていうものはなく、次に何を作りたいかだけを考えている。いつも一度にひとつのことに集中している。「リコリス・ピザ」に関しては、自分と自分の家族に関係するものをやりたいと考えていた。

そのプロジェクトを終えたいま、次になにをやりたいか分かっているつもりだ。すでに何年もかけて書いた資料があるから、それを見直しながら、家族やそのときの状況を考えて、いつ実現するのが最適かを考えている。

それに、マスタープランなんてものがあったら、可能性を限定してしまうと思う。たとえば、君との電話を切ったあと、ぼくがふらっと散歩に出かけるとする。そのときに素晴らしいアイデアを思いついて、脚本を書きたいと思うかもしれない。そうした幸運なハプニングが起きる可能性をなくしたくないな。

──映画のネタに尽きたことはありますか?

それはない。アイデアを思いつくのは実は簡単だ。ただ、脚本の形に仕上げるのは難しい。わくわくする設定なら簡単に思いつく。だけれど、それが2時間で綴られる素晴らしいストーリーになるとは限らない。たとえるなら、軽い気持ちで交際するのは簡単だ。でも、ストーリーと真剣に恋をして、結婚するのはとても難しいんだ。

──脚本執筆のルーティンはありますか?

うん。脚本執筆は仕事として真剣に取り組んではじめて最高のものになると信じている。ちゃんと机の前に座って、仕事をしなければいけない。執筆が捗らないときはリサーチをする。リサーチで壁にぶつかったら休息をとる。そして、残りの時間は子どもたちの世話をする。

だから、毎朝早くに起きて、家族が起きる前に2、3時間仕事をするようにしている。そのあとは、子どもたちを学校に車で送っていき、彼らを迎えにいくまでのあいだが執筆時間だ。彼らを迎えにいくとき、その日の執筆は基本的に終わりだ。

(C)2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

──あなたがデビューしたのはインディペンデント映画の最盛期でした。いまでは小中規模の映画は劇場公開されず、ストリーミング配信が大半となっています。それでも「リコリス・ピザ」がきちんと劇場公開されたのは、あなたが劇場公開にこだわったからですか?

まあね。でも、この手の会話は2週間おきに変わっている。「リコリス・ピザ」がアメリカで公開されたのは去年の11月で、そのときには業界ではたったひとつの未来予想しか存在しなかった。でも、最近「Everything Everywhere All At Once」の成功を目の当たりにして、「低予算で、ビッグスターもいないのに、劇場でヒットしているぞ!」とみんなが騒ぎ立てている。だから、劇場はまだ死んでいない。

さらに、このあいだ、Netflixの加入者がはじめて減少に転じたことが発表された。だから劇場の展望をめぐっては、悲観的なものと楽観的なものが、まるで波のように交互にうちつけている。いまほど先が読めない時代もない。実際、わかっている奴なんて誰一人いない。ぼくらとしては、闘いを続けるしかない。実際、すべてのフォーマットが共存する余地はあると思うしね。

──Netflixでは短編映画「ANIMA」をやっていますが、他の映画監督のように、ドラマシリーズをやることに興味はありませんか?

ないな。ドラマシリーズに否定的なわけじゃなくて、作りたい長編映画がたくさんありすぎるから。映画のフォーマットも大好きだしね。

──素晴らしいお返事です(笑)。

廃れつつある芸術だし(笑)。

──若いフィルムメーカーから刺激を受けることはありますか?

サフディ兄弟(「アンカット・ダイヤモンド」「グッド・タイム」)が好きだ。連中の映画は気に入っている。濱口(竜介)監督もそうだ。ただ、彼は若手というか、ぼくよりちょっと若いくらいだけどね。ほかには誰かな。「PEN15」っていうドラマシリーズがあるんだけど、あのクリエイターたちも気に入っている。

──最近のお気に入り映画は?

最近で気に入っているのはないな。昨日、子どもたちと「バッドガイズ」というアニメを観た。よくできていると思った。

(C)2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

●「トップガン マーヴェリック」をどう思う?トム・クルーズは「大好きだ」

──ぜひ「トップガン マーヴェリック」の感想を聞きたいです。

えっ、もう観たの? どうだった?

──胸アツ映画でした。ハリウッド大作に求められることを、すべて高いレベルでクリアしていると思いました。

それは楽しみだ。実はこの週末に子どもたちに前作を見せる予定なんだ。続編の準備をさせようと思ってね。トム・クルーズはお気に入りだ。大好きだよ。

──あなたの作品を観たことがないという若い映画ファンに、どの作品から観ることをお薦めしますか?

なにがいいかな。若い人なら、「ブギーナイツ」かな。あの映画からぼくの作品を観るようになったという話をよく聞くから。次に「ゼア・ウィル・ビー・ブラッド」と「リコリス・ピザ」。でも、「ザ・マスター」ははじめのうちはやめておいたほうがいいかもしれない。

──たぶん、混乱しちゃいますね(笑)。

その通り。もっといろんな映画を観てからでいいと思う(笑)。