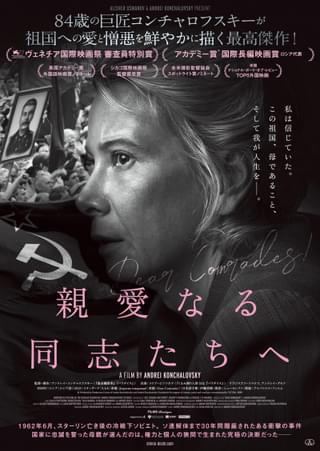

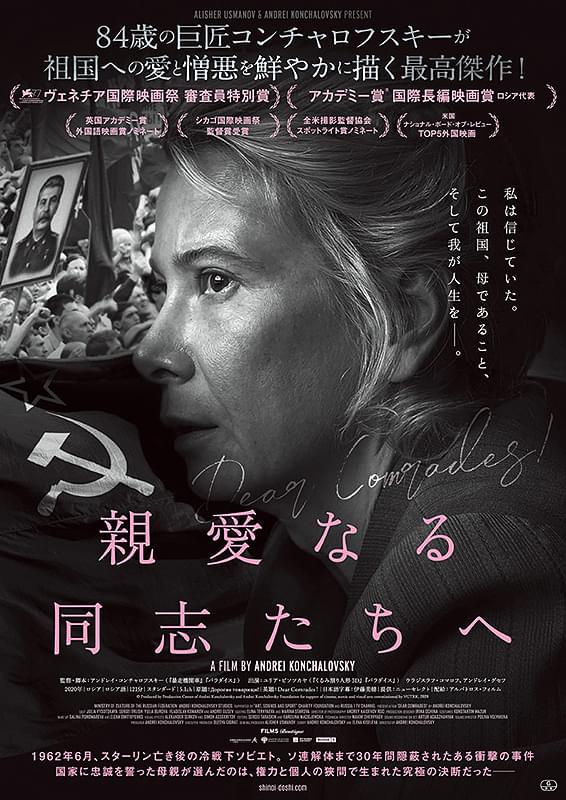

親愛なる同志たちへ

劇場公開日:2022年4月8日

- 予告編を見る

- U-NEXTで

関連作品を見る PR - 配信動画検索

解説・あらすじ

「暴走機関車」などで知られるロシアの巨匠アンドレイ・コンチャロフスキーが、冷戦下のソ連で30年間も隠蔽された民衆弾圧事件を題材に撮りあげた社会派サスペンス。1962年6月1日、ソ連南部ノボチェルカッスクの機関車工場で大規模なストライキが発生した。フルシチョフ政権が目指した豊かな共産主義統治にも陰りが見え始め、生活に困窮した労働者たちが物価高騰や給与カットに抗議の意思を示したのだ。危機感を抱いたフルシチョフ政権は、スト鎮静化と情報遮断のために現地へ高官を派遣。そして翌日、約5000人のデモ隊や市民に対して無差別に銃撃が行われる。広場がすさまじいパニックに陥る中、熱心な共産党員として長らく国家に忠誠を誓ってきたリューダは、18歳の愛娘スヴェッカの行方を捜して奔走する。リューダを演じるのは、コンチャロフスキー監督作「パラダイス」でも主演を務めたユリア・ビソツカヤ。2020年・第77回ベネチア国際映画祭で審査員特別賞を受賞した。

2020年製作/121分/G/ロシア

原題または英題:Dorogie Tovarischi

配給:アルバトロス・フィルム

劇場公開日:2022年4月8日

スタッフ・キャスト

- 監督

- アンドレイ・コンチャロフスキー

- 製作

- アンドレイ・コンチャロフスキー

- 製作総指揮

- オレサ・ヒュドラ

- 製作統括

- アリシェル・ウスマノフ

- 脚本

- アンドレイ・コンチャロフスキー

- エレナ・キセリョワ

- 撮影

- アンドレイ・ナイジョーノフ

- 美術

- イリーナ・オシナ

- 衣装

- コンスタンチン・マズール

- 編集

- セルゲイ・タラスキン

- カロリーナ・マチェイェフスカ

- 音楽

- ポリーナ・ボリンキナ

ジョーカー

ジョーカー ラ・ラ・ランド

ラ・ラ・ランド 天気の子

天気の子 万引き家族

万引き家族 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド この世界の片隅に

この世界の片隅に セッション

セッション ダンケルク

ダンケルク バケモノの子

バケモノの子 1917 命をかけた伝令

1917 命をかけた伝令