ファントム・スレッド : 映画評論・批評

2018年5月15日更新

2018年5月26日よりシネスイッチ銀座、YEBISU GARDEN CINEMA、新宿武蔵野館ほかにてロードショー

一糸乱れぬ映画術で観客を夢見心地に誘う、媚薬のような作品

「マイ・フェア・レディ」や「プリティ・ウーマン」など、裕福な男性が身分の低い女性と出会い、ピグマリオンとなる物語は珍しくない。本作も入り口はその定型にのっとっている。だが、監督は「マグノリア」「ゼア・ウィル・ビー・ブラッド」「インヒアレント・ヴァイス」など次々と怪作を生み出すポール・トーマス・アンダーソンだ。平穏に事が終わるはずはなく、そこからの意表を突く展開と、うっとりするほど心地よい映画術で観客を魅了する技量は、もはや神業と呼びたくなるほど素晴らしい。

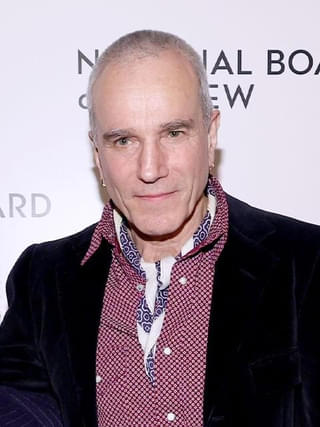

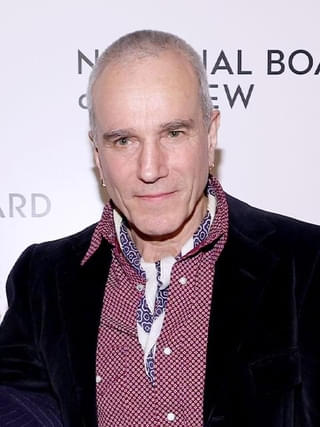

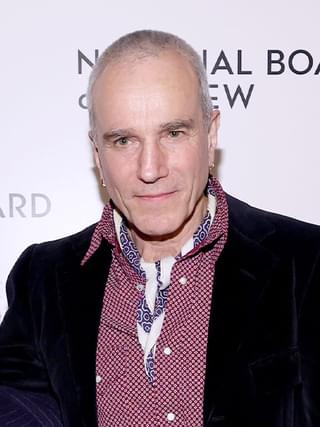

1950年代の英国ファッション界を担うオートクチュールのデザイナー、レイノルズ(ダニエル・デイ=ルイス)が、別荘のある田舎のウェイトレス、アルマ(ヴィッキー・クリープス)を見初め、ミューズにする。惚れたわけではなく、あくまで職業的な審美眼に依るもののはずだった。アルマはしかし、その純粋な情熱で次第に彼をリードし、誰にとってもアンタッチャブルであったレイノルズの規則ずくめの生活を乱していく。

とくに前半、デイ・ルイスが表現するマニアックなデザイナーぶりが出色である。生地を扱う手の仕草、仕立て服をまとったモデルを眺める厳格な眼差し。彼がアルマに仮縫いをする作業は、あたかも男性が女性を口説いているかのように官能が立ちのぼる。そしてもちろん、つま先からてっぺんまでエレガントな装い。その完璧な体現ぶりが、後半のレイノルズの動揺をなおさら強調する。

対するクリープスも、新人ながらデイ・ルイスと互角にわたり合うのがみごと。ついにレイノルズと一夜を共にした翌朝のシーンは、相手を征服した女性が無意識にみせる素の表情がのぞき、ことさら印象深い。

以前ならこのあたりでレイノルズが幕を引き、ミューズ交代となるはずだった。だがそうならないのはアルマの巧妙さなのか、あるいはすべてをわかった上で身を任せる自虐的とも言えるレイノルズの愛ゆえか。一見みごとに統制がとれた世界ながら、ここには理性で割り切れない大胆で破綻した人間性の描写がある。

本作で監督と4度目のタッグを組んだジョニー・グリーンウッド(レディオヘッド)が織りなす格調高い音楽も、流麗なカメラワーク(監督自身が兼任)やハリウッド黄金時代を彷彿させるきらびやかな映像と合わさり、観客を夢見心地に誘う。こんな映画なら、たとえ毒とわかっていても、何度でも味わいたくなるにちがいない。

(佐藤久理子)