劇場公開日:2023年4月29日

解説・あらすじ

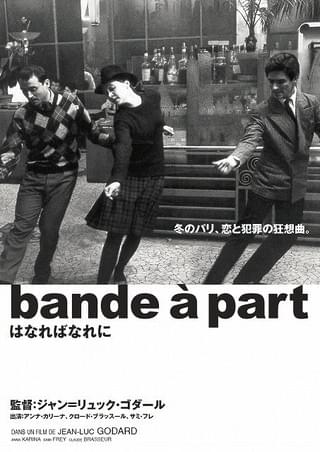

ジャン=リュック・ゴダール初期の名作で、アメリカの犯罪小説を原作に、2人の男と1人の女が織り成す恋模様や犯罪計画をコメディタッチに描いたメロドラマ。

冬のパリ。性格は正反対だが親友同士のフランツとアルチュールは、北欧からやってきた美しく奥手なオディールにそろって一目ぼれをする。ある日、オディールの叔母の家に大金が眠っていることを知った3人は、その金を盗み出そうと企むが、計画は二転三転し……。

当時夫婦だった、ゴダール監督とオディール役の女優アンナ・カリーナが設立した製作会社「アヌーシュカ・フィルム」の第1弾作品。音楽は「シェルブールの雨傘」のミシェル・ルグラン。日本では長らく劇場未公開だったが2001年に初公開された。

1964年製作/96分/フランス

原題または英題:Bande a part

配給:マーメイドフィルム、コピアポア・フィルム

劇場公開日:2023年4月29日

その他の公開日:2001年2月3日(日本初公開)、2017年1月21日

原則として東京で一週間以上の上映が行われた場合に掲載しています。

※映画祭での上映や一部の特集、上映・特別上映、配給会社が主体ではない上映企画等で公開されたものなど掲載されない場合もあります。

スタッフ・キャスト

- 監督

- ジャン=リュック・ゴダール

- 原作

- ドロレス・ヒッチェンズ

- 脚本

- ジャン=リュック・ゴダール

- 撮影

- ラウール・クタール

- 編集

- アニエス・ギュモ

- 音楽

- ミシェル・ルグラン

- ナレーション

- ジャン=リュック・ゴダール

気狂いピエロ

気狂いピエロ 女は女である

女は女である 女と男のいる舗道

女と男のいる舗道 アルファヴィル

アルファヴィル 小さな兵隊

小さな兵隊 勝手にしやがれ

勝手にしやがれ 軽蔑

軽蔑 イメージの本

イメージの本 さらば、愛の言葉よ

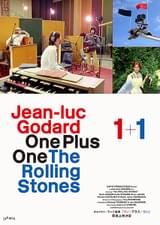

さらば、愛の言葉よ ワン・プラス・ワン

ワン・プラス・ワン