【川村元気 誰も知らない100の企み】小説「百花」の担当編集者が垣間見た、意外な素顔

2022年9月2日 12:00

「電車男」に始まり、「告白」「悪人」「モテキ」「おおかみこどもの雨と雪」「君の名は。」「怒り」「天気の子」など、これまで40本の映画を手がけてきた川村元気氏は、映画業界ならずとも、クリエィティブな仕事に従事する人々にとって無視することができない存在といえるでしょう。今年、映画プロデューサーのほかに小説家、脚本家、絵本作家など、実に多くの顔を持つ川村氏に、「映画監督」という肩書きが新たに加わりました。

認知症になった自らの祖母をきっかけに、人間の記憶の謎に挑んだ自著「百花」の映画化に際し、なぜ監督を務めようと思ったのか。激務をこなす川村氏にとって、仕事というカテゴリーにおける効率、非効率の線引きはどこにあるのか。

この連載では、本人のロングインタビューはもちろん、川村氏の“ブレイン”ともいえる仕事仲間や関係者からの証言集などを通して、全7回で「川村元気」を紐解きます。映画人としてのキャリアをスタートさせてから「百花」に至るまで、100の企みに迫っていきます。第1回は、小説家・川村元気の姿を最も近い位置で見てきた担当編集者に取材を敢行しました。

川村氏が初めての小説「世界から猫が消えたなら」を発表したのは、2012年のこと。昨年11月に刊行された新著「神曲」まで、5作を上梓しています。そのうち、3作目「四月になれば彼女は」、4作目「百花」の版元である文藝春秋の編集者、浅井茉莉子さんと柳原真史さんに話を聞くべく、文藝春秋社を訪ねました。

浅井さんは文芸の部署で当時、単行本を担当。柳原さんはノンフィクション畑が長く、「百花」を担当するにあたって浅井さんから紹介を受けたといいます。ふたりに、初めて川村氏に会った頃のことを思い出してもらいました。

浅井:2013年の直木賞授賞式で初めてお会いしました。映画プロデューサーとしてはお名前しか存じ上げず、小説を読んでから存在をはっきり認識するようになりました。とはいえ、「モテキ」などは観ていたので、“この人だったんだ!”と初めて名前と顔が繋がりました。

柳原:私は2017年の春ごろに、浅井の紹介でお会いしました。「電車男」や「モテキ」の公開当時、川村さんのお名前はクレジットで目にしていたと思うのですが、正直、映画プロデューサーとしては「あー、こういう人もいるんだなあ」くらいの印象でした。その後、やはり小説の「世界から猫が消えたなら」を発表されてから強く認識するようになっていたので、「あの人か!」と。

浅井:業界人っぽいなと思いました(笑)。映画業界の方とはあまり面識がなかったので、出版の人たちとは違う香りがすると思っていました。

柳原:華やかな世界で生きていらっしゃるので、何となくチャラい人だろうと思っていました。でも実際お会いしてみたら、意外とそうではなかったですね。あれ、けっこう真面目な人なんだと。人によって、捉え方は違うと思いますが……。

浅井:「世界から猫が消えたなら」を読んで、いつか小説をご一緒したいと思ってお願いに行きました。本業は映画プロデューサーなので、これからも小説を書いていく気持ちがあるのか最初は半信半疑でしたが、お話しているなかで、どんどんアイデアが出て来るのを目の当たりにして、書き続けていく方なのだろうと思ったことを覚えています。2作目は「BRUTUS」で連載されていた「億男」ですが、連載中から「四月になれば彼女は」の打ち合わせを始めました。

浅井:とても忙しいはずなのに、何事も対応が早いのには驚きました。たとえば、「こんな資料があります」と本を渡すと、あっという間に読んでいる。でも、こなしている感じではなくて、原稿のやり取りの中で改稿のご相談をすると、そこが納得できるまでじっくり考える。その両極を持っている方だと思います。

柳原:インタビューが上手いんです。仕事柄、色々なタイプのライターさんと取材に行ってきましたが、川村さんは対象者との距離を自然と縮めていて、聞きたいことを上手く引き出している。こんな人いるんだなあ……と感じました。雑誌の企画で対談などをしていただいた時も、こちらの意図を汲んで相手に上手に聞いてくれるんです。以前、阿川佐和子さんの取材に同席させて頂いた際に、相手の方の話を自然に聞き出されていて「流石だなあ」と思ったことがあるのですが、その時と同じ印象を受けました。あと川村さんは、記憶力がめちゃめちゃ良い。取材時に、メモを取らないで相手の話をほうほうと聞いているだけで「大丈夫かな」と思っていたら、後日ちゃんと覚えていたのには舌を巻きました。

連載という形で川村さんの取材を進めようと思い立った一因は、二足の草鞋以上の動きをみせる川村さんが、いかに効率性をもって仕事をしているのかを知りたかったからです。効率ばかり優先していては、良いものはできません。川村さんも、効率という言葉は嫌いだと同調してくれました。さて、映画を作りながら、小説も書く。片手間でできることではありません。

浅井:書き始めたら早い印象がありますが、書くまではかなり時間をかけていらっしゃると思います。そして書くのと同じくらい、推敲に時間を割いていました。川村さんはインプットがかなり多いと思うのですが、情報処理能力が高いので、どれが必要なのかの取捨選択を瞬時にできるのだと思います。多くの人に話を聞くことをいとわず、取材でもフットワークが軽いですが、自分の視点を見失わないので、たくさん取材してもブレないでいられるのではないでしょうか。

柳原:ノンフィクションのライターさんと明らかに違うのは、ノンフィクションってある程度取材を進めていくと、編集者にもおおよそ原稿の仕上がりが見えてくるんです。この話を前半に持ってきて、次にこの要素が来るな……みたいな。川村さんはピアニスト、レコード会社の社員、老人ホームの職員・入居者、阪神淡路大震災の被災者など色々な方々のところに取材に行きましたが、出来上がった原稿を見た時、「このエピソードをここで使うのか!」と驚くことが多々ありました。

また、取材で得た知識を頭の中で映像化する能力も高いのだろうと思います。例えば小説の中でも随所に挟み込まれる、認知症になってしまった主人公の母・葛西百合子(原田美枝子)視点の“認知症ビジョン”。今と昔、現実と想像上の出来事を混在させたり、同じフレーズを繰り返したりして、認知症の方の視点を言語化したパートなのですが、これをどう映像にするのだろうと思っていました。映画では百合子がスーパーで同じところをぐるぐる回っているように感じたり、アパートの階段を延々と登っているように見せることで表現していて、ゾクゾクッとしました。認知症の方々には、本当にこういう風に見えているのかもしれないなって。

浅井さんの口から「すごくストイックな映画ですよね。ああいう感じの作品になるとは思っていませんでした」という感想を得ましたが、そこに至るには、初めて監督を務める川村氏が抱え込んだ悩みや葛藤がなかったはずがありません。そして2人もまた、原作「百花」完成にいたるまで、川村氏の迷いやためらいを目撃してきたと話しています。仕事を共にしてきたからこそ忘れがたい、川村氏との「記憶」「光景」について聞いてみました。

柳原:老人ホームへ取材に行った際のことです。職員の方に連れられて施設を見学させて頂いていると、入居しているお年寄りの方々が川村さんに話しかけてきて、何度も同じことを伝えていたことがありました。お孫さんか誰かと勘違いされていたのだと思いますが、「今度プレゼントを買ってあげるから」と川村さんに何度も言ってたんです。でも嫌な顔をすることなく「ああ、ありがとうね」って相手の目を見ながら受け答えしているのを見て、こういった場でも真摯に対応ができる人なんだなって思ったのを覚えています。

浅井:関係者みんなで、諏訪湖へ「半分の花火」を見に行ったんですよ。川村さんと行くと、取材っぽくなくなるんですが(笑)。和気あいあいと旅行している感じで、何かをメモしているわけではないのに、必要なものはちゃんととらえていて原稿に含まれているんですよね。

柳原:普通に楽しかったですね。諏訪湖畔のホテルでみんなでご飯を食べて、花火を見て、映画にも出てくる縁日の様子を眺めて。終わったら夜は飲みながらトランプをして寝る……みたいな(笑)。

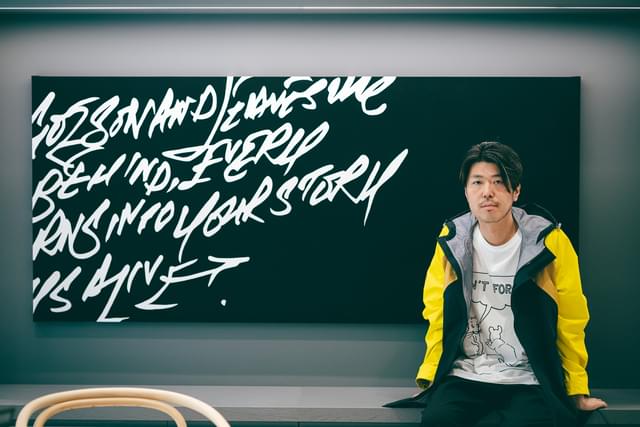

撮影:根田拓也

撮影:根田拓也連載初回から何かしらの解答が得られるとは思っていませんでしたが、浅井さんと柳原さんの話を聞けば聞くほど、川村さんの実像を捉えることは困難にも思えてきます。それは、2人への最後の質問に対する真逆の反応からも滲み出てきました。

柳原:白っぽい感じがします。どんな色にも染まれるじゃないですか。それに川村さんは、ご自身がやろうと思ったら、どんな分野のことでもできてしまうんじゃないか、というイメージがあることも理由のひとつです。それに、なんとなく白い服を着ている日が多い印象があるので(笑)。

浅井:わたしは逆に黒っぽい印象です。黒というか、ブラックホール。色々なものを吸い込んでいるイメージです。「百花」だけでなく他の作品にもいえることですが、世界中の何百万人の人たちが考えているであろうことを敏感にキャッチし、それを吸い込んで作品にしている感じがします。それを自覚的にされている方だと思います。

これまでの作品群を俯瞰して見ても、ブラックホールという表現は言い得て妙。そんな川村氏に対し、連載第2回では取り留めのないものから普段であれば聞きにくいことまで全50問の質問をぶつけてみました。ご期待ください。

執筆者紹介

大塚史貴 (おおつか・ふみたか)

映画.com副編集長。1976年生まれ、神奈川県出身。出版社やハリウッドのエンタメ業界紙の日本版「Variety Japan」を経て、2009年から映画.com編集部に所属。規模の大小を問わず、数多くの邦画作品の撮影現場を取材し、日本映画プロフェッショナル大賞選考委員を務める。

Twitter:@com56362672

関連ニュース

映画.com注目特集をチェック

注目特集

注目特集 配信を待つな!劇場で観ないと後悔する

【人間の脳をハッキング“レベルの違う”究極音響体感】戦場に放り込まれたと錯覚する没頭がすごすぎた

提供:ハピネットファントム・スタジオ

注目特集

注目特集 感情ぐっちゃぐちゃになる超オススメ作!

【イカれた映画を紹介するぜ】些細なことで人生詰んだ…どうにかなるほどの強刺激!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

注目特集

注目特集 なんだこの“めちゃくちゃ面白そう”な映画は…!?

【90分のリアルタイムリミット・アクションスリラー】SNSでも話題沸騰の驚愕×ド迫力注目作!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

注目特集

注目特集 エグすんぎ…人の心はないんか…?

【とにかく早く語り合いたい】とにかく早く観て! そして早く話そうよ…!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント