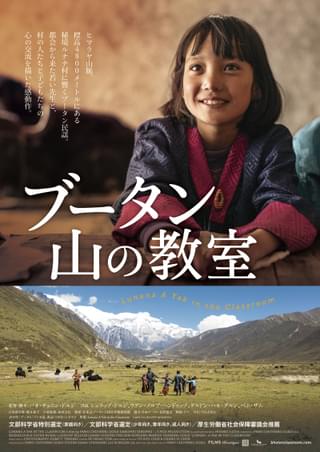

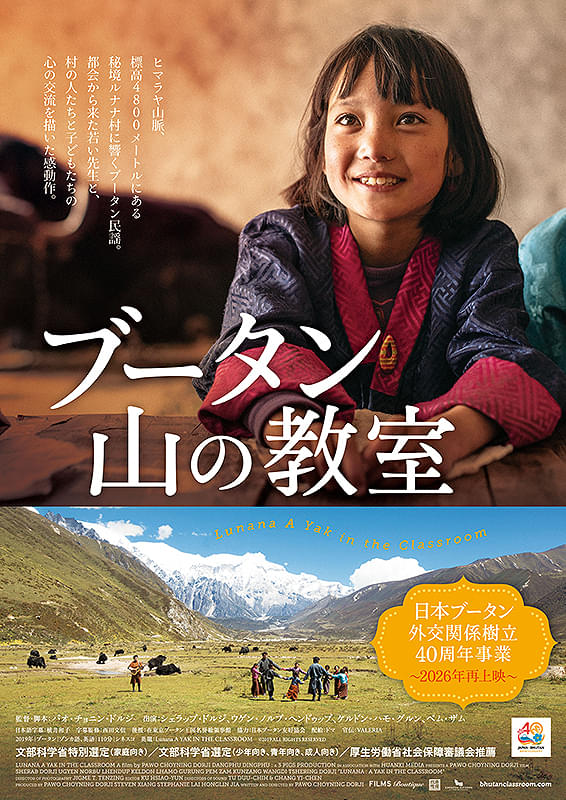

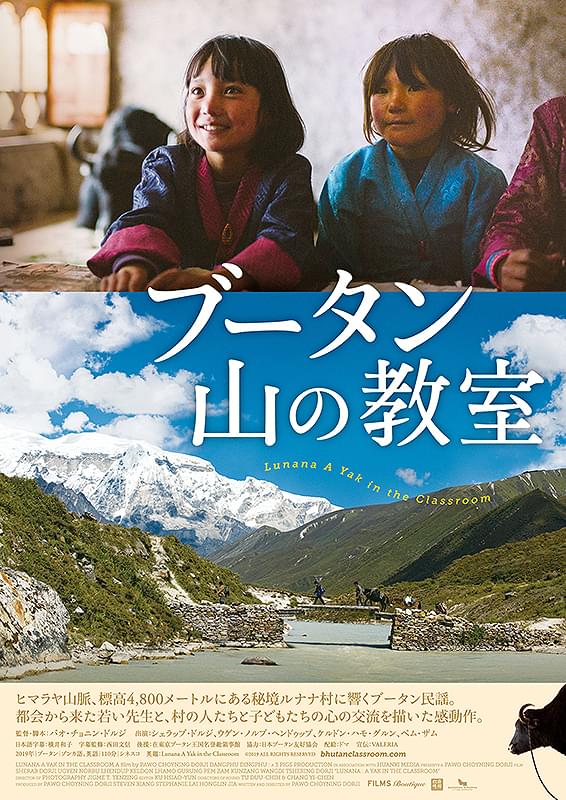

ブータン 山の教室

劇場公開日:2026年3月13日

- 予告編を見る

- U-NEXTで

本編を見るPR

解説・あらすじ

ヒマラヤ山脈の標高4800メートルにある実在の村ルナナを舞台に、都会から来た若い教師と村の子どもたちの交流を描いたブータン映画。

ミュージシャンを夢見る若い教師ウゲンは、ブータンで最も僻地にあるルナナ村の学校へ赴任するよう言い渡される。1週間以上かけてたどり着いた村には、「勉強したい」と先生の到着を心待ちにする子どもたちがいた。ウゲンは電気もトイレットペーパーもない土地での生活に戸惑いながらも、村の人々と過ごすうちに自分の居場所を見いだしていく。

本作が初メガホンとなるブータン出身のパオ・チョニン・ドルジ監督が、村人たちのシンプルながらも尊い暮らしを美しい映像で描き、本当の幸せとは何かを問いかける。第94回アカデミーでブータン映画史上初となる国際長編映画賞ノミネートを果たした。日本では2021年に公開。2026年には、日本ブータン外交関係樹立40周年事業としてリバイバル上映。

2019年製作/110分/G/ブータン

原題または英題:Lunana: A Yak in the Classroom

配給:ドマ

劇場公開日:2026年3月13日

その他の公開日:2021年4月3日(日本初公開)

原則として東京で一週間以上の上映が行われた場合に掲載しています。

※映画祭での上映や一部の特集、上映・特別上映、配給会社が主体ではない上映企画等で公開されたものなど掲載されない場合もあります。

スタッフ・キャスト

- 監督

- パオ・チョニン・ドルジ

- 製作

- ステファニー・ライ

- 脚本

- パオ・チョニン・ドルジ

- 撮影

- ジグメ・テンジン

受賞歴

第94回 アカデミー賞(2022年)

ノミネート

| 国際長編映画賞 |

|---|

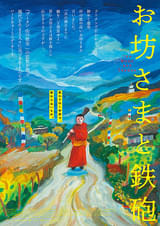

お坊さまと鉄砲

お坊さまと鉄砲 ジョーカー

ジョーカー ラ・ラ・ランド

ラ・ラ・ランド 天気の子

天気の子 万引き家族

万引き家族 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド この世界の片隅に

この世界の片隅に セッション

セッション ダンケルク

ダンケルク バケモノの子

バケモノの子