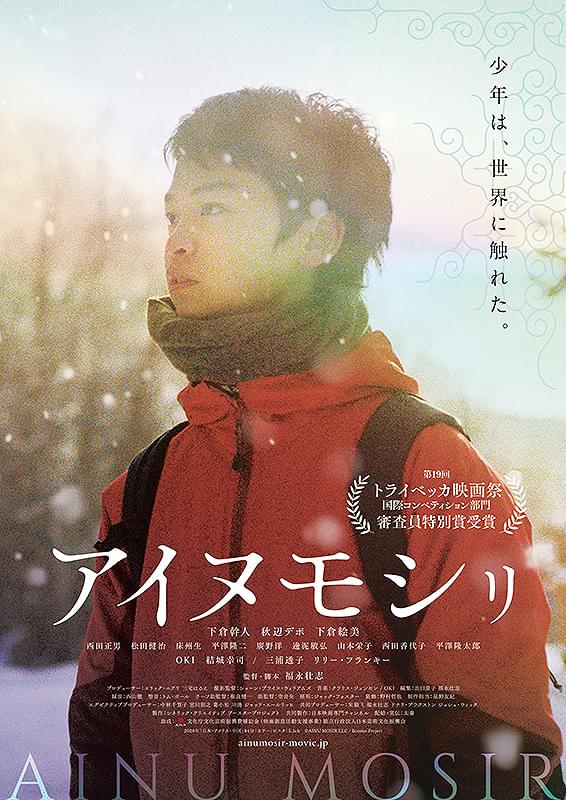

アイヌモシリ

劇場公開日:2020年10月17日

- 予告編を見る

- U-NEXTで

本編を見るPR

解説・あらすじ

アイヌの血を引く少年の成長を通して現代に生きるアイヌ民族のリアルな姿をみずみずしく描き、第19回トライベッカ映画祭の国際コンペティション部門で審査員特別賞を受賞した人間ドラマ。北海道阿寒湖畔のアイヌコタンで母と暮らす14歳の少年カントは、1年前に父を亡くして以来、アイヌ文化と距離を置くようになっていた。友人と組んだバンドの練習に熱中する日々を送るカントは、中学卒業後は高校進学のため故郷を離れることを決めていた。そんな中、カントの父の友人だったアイヌコタンの中心的人物デボは、カントをキャンプへ連れて行き、自然の中で育まれたアイヌの精神や文化について教え込もうとする。自らもアイヌの血を引く下倉幹人が演技初挑戦にして主演を務め、アイデンティティに揺れる主人公カントを演じた。監督は、前作「リベリアの白い血」が国内外で高く評価された新鋭・福永壮志。(※タイトル「アイヌモシリ」の「リ」は小文字が正式表記)

2020年製作/84分/G/日本・アメリカ・中国合作

配給:太秦

劇場公開日:2020年10月17日

スタッフ・キャスト

- 監督

- 福永壮志

- 脚本

- 福永壮志

- プロデューサー

- エリック・ニアリ

- 三宅はるえ

- エグゼクティブプロデューサー

- 中林千賀子

- 宮川朋之

- 葛小松

- 項涛

- ジャッド・エールリッヒ

- 共同プロデューサー

- 朱毅飛

- 福永壮志

- ドナリ・ブラクストン

- ジョシュ・ウィック

- 撮影監督

- ショーン・プライス・ウィリアムズ

- 照明

- ジャック・フォスター

- 録音

- 西山徹

- 整音

- トム・ポール

- 装飾

- 野村哲也

- 編集

- 出口景子

- 福永壮志

- 音楽

- クラリス・ジェンセン

- OKI

- チーフ助監督

- 相良健一

- 助監督

- 空音央

- 制作担当

- 星野友紀

山女

山女 MIRRORLIAR FILMS SEASON4

MIRRORLIAR FILMS SEASON4 ジョーカー

ジョーカー ラ・ラ・ランド

ラ・ラ・ランド 天気の子

天気の子 万引き家族

万引き家族 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド この世界の片隅に

この世界の片隅に セッション

セッション ダンケルク

ダンケルク