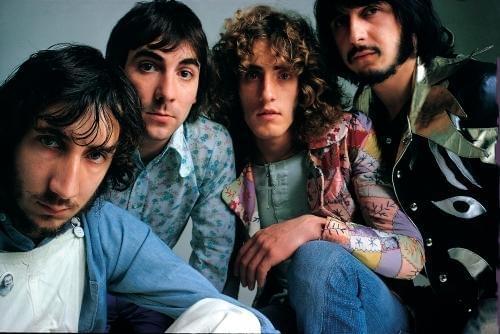

ザ・フー:アメイジング・ジャーニー

劇場公開日:2008年11月22日

- 予告編を見る

- U-NEXTで

関連作品を見る PR

解説・あらすじ

英国が誇るロック・バンド“The Who”の栄光と軌跡を総括するドキュメンタリー。フー初期の幻のライブ映像などがスクリーンに蘇る。また、スティング、エディ・べダー(パール・ジャム)、ノエル・ギャラガー(オアシス)、エッジ(U2)ら現在のポップ・ミュージック界のトップ・スターたちがカメラの前に登場し、伝説のバンド“The Who”を熱く語る。監督は「毛沢東からモーツァルトへ/中国のアイザック・スターン」のマーレイ・ラーナー。

2007年製作/237分/イギリス

原題または英題:Amazing Journey: The Story of The Who

配給:ヘキサゴン・ピクチャーズ

劇場公開日:2008年11月22日

スタッフ・キャスト

- 監督

- マーレイ・ラーナー

- 製作

- ナイジェル・シンクレア

- ロバート・ローゼンバーグ

- 製作総指揮

- ビル・カービシュリー

- ガイ・イースト

- 脚本

- マーク・モンロー

- 編集

- ポール・クラウダー

ラ・ラ・ランド

ラ・ラ・ランド セッション

セッション アリー/ スター誕生

アリー/ スター誕生 レ・ミゼラブル

レ・ミゼラブル SING/シング

SING/シング はじまりのうた

はじまりのうた ウィキッド ふたりの魔女

ウィキッド ふたりの魔女 ウォンカとチョコレート工場のはじまり

ウォンカとチョコレート工場のはじまり 蜜蜂と遠雷

蜜蜂と遠雷 BLUE GIANT

BLUE GIANT