日蓮

劇場公開日:1979年3月10日

解説

古代王朝から新興武士へと政権が移りつつあった承久四年(一二二二年)に生まれた日蓮の、言語を絶する迫害をはねのけての布教活動の生涯を描く。原作は川口松太郎、脚本監督は、「遺書 白い少女」の中村登、撮影は「俺は田舎のプレスリー」の竹村博がそれぞれ担当している。

1979年製作/143分/日本

配給:松竹

劇場公開日:1979年3月10日

あらすじ

日蓮は承久四年、安房小湊こ生まれた。幼名は善日丸、父貫名重忠は遠州の領主だったが領地争いに敗れ、妻梅菊と共に安房に流された。流民の子と迫害される善日丸をやさしくいたわる地主の娘浜夕も鎌倉武士に嫁ぐため小湊を去る。孤独な善日丸は天台の名刹清澄寺に入り修業すること四年、剃髪して是聖坊蓮長と名乗り、その後、鎌倉寿福寺で禅の修業をする。しかし、禅や念仏では民衆の窮状を救えないとの疑問を抱いた蓮長は比叡山へ向かう。比叡山での厳しい修業、奈良、京都の寺々を廻り、求道十年、ついに蓮長は法華経こそ釈迦の説いた本当の教え、最高至上の仏教との確信を得て、その布教に生涯を捧げる決心をし、故郷の安房へ帰った。ある早朝、清澄山の山頂に立った蓮長は、自ら日蓮と名を改め、東海から昇り始めた太陽に向かって「われ日本の柱とならん、眼目とならん、大船とならん」と叫んだ。鎌倉に戻った日蓮は「極楽浄土は、この世にある。法華経を信ぜよ」と辻説法を説いていると、奇しくも幼馴染の浜夕と再会する。日蓮の努力は徐々に実を結び、浜夕と夫の工藤義隆の入信、また日昭、日朗、比企熊本、四条金吾等の弟子も出来、信者も増えはじめた。その頃、鎌倉では飢饉、疫病、地震等の災害が相次いで起り、民衆の窮乏はその極に達し、この惨状を憂う日蓮は「立正安国論」を書いて北條時頼に提出し、政治を正して民衆を救えと要求するが、逆に時頼に伊豆に流されてしまう。二年後、赦面された日蓮の布教活動は増々活発となり、その行動を危険視した平頼綱は日蓮を斬首しようと謀るが、謀略を知った執権北條時宗は赦免使を立てて日蓮を救おうとする。断罪直前、大竜巻が起り幕府方は人馬もろとも宙に舞い日蓮は奇跡的に難を逃れたが、佐渡に流されてしまう。しかし、佐渡での言語を絶する寒さと飢えの中を、阿仏房夫妻の情で生きぬいた日蓮は、そこで「開目鈔」「観心本尊抄」等の代表作を完成する。やがて「立正安国論」で驚告した日蓮の予言が的中し、蒙古軍が日本に迫って来た。北條時宗は日蓮を赦免し、敵国降伏の祈祷の協力を要請するが、日蓮は幕府が法華経を主経と認めることを条件として、禅の信者の時宗と対立する。絶望して身延山に入った日蓮に、さらに、弟子、信者が拷問虚殺されるという悲報がもたらされる。弘安四年、闘いと迫害の生涯を生き続けた日蓮もすでに六十歳、ついに花の咲く日を見ることが出来ぬと悟り、如何なる困難に遭遇しようとも法灯を守りつづけてくれるように弟子たちに切々と頼む。翌弘安五年秋、風雲児日蓮はその多難な生涯を閉じた。

スタッフ・キャスト

-

日蓮萬屋錦之介

-

善日丸伊藤洋一

-

貫名重忠田村高廣

-

貫名重忠の妻・梅菊岸田今日子

-

日昭中村嘉葎雄

-

日朗中村光輝

-

日興永島敏行

-

比企能本観世栄夫

-

行道田中邦衛

-

日進山崎之也

-

能登坊菅啓次

-

工藤吉隆江原真二郎

-

工藤吉隆の妻・浜夕松坂慶子

-

富木常忍丹波哲郎

-

富木常忍・妻野際陽子

-

四條金吾伊吹吾郎

-

進士太郎鳥巣哲生

-

南部実長御木本伸介

-

阿仏房西村晃

-

千日尼赤木春恵

-

北浦忠吾大沢萬之介

-

北浦忠吾の弟・忠内田原千之右

-

神四郎国重和崎俊哉

-

彌三郎加藤武

-

彌三郎の妻・とき松下砂稚子

-

彌三郎の娘・なみ池上季実子

-

道善大滝秀治

-

義浄橋本宣三

-

浄顕折尾哲郎

-

聖覚上人嵐寛寿郎

-

南勝房俊範成瀬昌彦

-

天王寺屋浄本穂積隆信

-

天王寺屋浄本の妹・阿佐中川梨絵

-

極楽寺良観梅津栄

-

建長寺道隆小林昭二

-

北條時頼松本幸四郎(9代目)

-

北條時宗松方弘樹

-

北條政村香川良介

-

平左衛門頼綱中谷一郎

-

宿屋光則佐野浅夫

-

依智直重山本麟一

-

南條七郎二戸義則

-

那須左源太大東梁佶

-

東條景信小池朝雄

受賞歴

第3回 日本アカデミー賞(1980年)

ノミネート

| 音楽賞 | 芥川也寸志 |

|---|

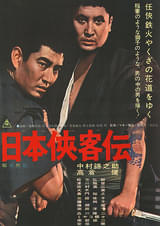

日本侠客伝

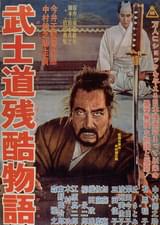

日本侠客伝 武士道残酷物語

武士道残酷物語 御用金

御用金 「鬼滅の刃」無限列車編

「鬼滅の刃」無限列車編 るろうに剣心 最終章 The Final

るろうに剣心 最終章 The Final るろうに剣心 最終章 The Beginning

るろうに剣心 最終章 The Beginning 侍タイムスリッパー

侍タイムスリッパー 燃えよ剣

燃えよ剣 るろうに剣心 京都大火編

るろうに剣心 京都大火編 るろうに剣心 伝説の最期編

るろうに剣心 伝説の最期編