【第50回トロント国際映画祭】観客賞はクロエ・ジャオ「Hamnet」、国際観客賞にパク・チャヌク新作 作家主義の巨匠の世界初上映作もずらり

2025年9月16日 15:00

第50回トロント国際映画祭は9月14日に閉幕し、観客の投票によって決定される最高賞のひとつ People's Choice Award(観客賞) を、「ノマドランド」(2020)で知られるクロエ・ジャオ監督の新作「Hamnet」が受賞した。また今年新設されたInternational People's Choice Award(国際観客賞) には、イ・ビョンホンを主演に迎えたパク・チャヌク監督の新作「No Other Choice」が選ばれた。

「Hamnet」は、ウィリアム・シェイクスピア(ポール・メスカル)が「ハムレット」を執筆し上演するまでの過程を、妻アニエス(ジェシー・バックリー)の眼差しと、彼の家族生活における幸福と受難を通して描き出す重厚な作品である。家庭の悲劇が、彼の代表作のひとつといかに結びついているのか。本作は、シェイクスピアが西洋文学史上もっとも著名な劇作家であると同時に、11歳の息子を喪った父でもあったという事実に焦点を当て、自然主義的に撮影された妻アニエスとの愛から格調高い上演劇に至るまでを一貫して彼女の視点で描くことで、「ハムレット」誕生を家庭の悲劇に結びつけて提示している。

トロント国際映画祭は、北米にとどまらず、半世紀にわたって世界の映画作家をも魅了し続けてきた。今年もまた、ジャファル・パナヒ、マルコ・ベロッキオ、エニェディ・イルディコーといった作家主義の巨匠たちの新作が次々と上映された。本記事では、その中から世界初上映となった新作を厳選し、紹介していきたい。

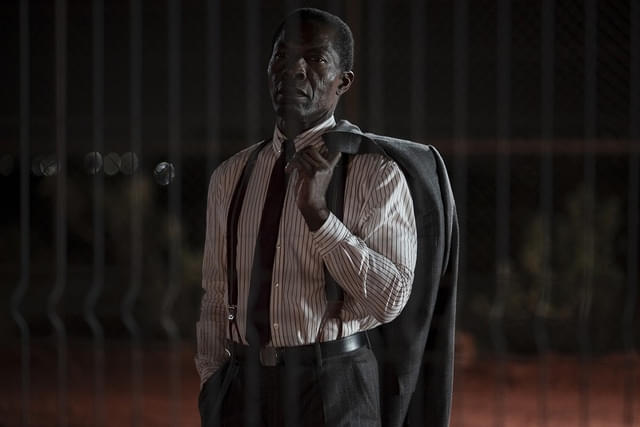

フランスの巨匠クレール・ドゥニの新作は、ベルナール=マリ・コルテスによる戯曲「黒人と犬どもの闘争(Combat de nègre et de chiens)」(1979)を翻案し、アフリカにある英国資本の建設現場を舞台に、作業員の死をめぐる現場監督と地元住民との対話劇を描く。アフリカの民間建設会社の敷地内で、英国人監督ホーン(マット・ディロン)は同僚のカール(トム・ブライス)と過ごしながら、妻レオーニ(ミア・マッケンナ=ブルース)の訪問を待っていた。だが、その日の午前、作業員が不可解な死を遂げたことで、現場には不穏な空気が漂っていた。やがて、死亡した作業員の兄である村人アルブリー(イサアク・ド・バンコレ)が現れ、遺体の引き渡しを求め、ホーンは彼との対話に向き合わざるを得なくなる。

近年の作品で男女の愛をめぐる対話劇を手がけてきたドゥニは、本作においては代表作「美しき仕事」を想起させるような男たちの関係性と身体表象の演出へと回帰した。その中で既存の作品に通底する植民地主義体制への痛烈な皮肉を織り込みながら、ドゥニは男たちの関係性を身体的次元から問い直し、緊迫感あふれる室内劇へと結実させている。

同じくフランスが誇る巨匠アルノー・デプレシャンの新作「Two Pianos」は、「クリスマス・ストーリー」以来、実に17年ぶりにトロントで上映されるデプレシャン作品となった。表題が示すように「ピアニスト」の過去と現在が、一人の女性との愛を通じて曖昧になっていく様を描いた本作では、主人公のピアニスト、マティアス(フランソワ・シビル)がアジアでの修業を経て故郷リヨンに戻り、幼少期の師匠エレナ(シャーロット・ランプリング)の最後のコンサートに立ち会うことを求められる。どこか気乗りしないまま日々を過ごすマティアスの前に現れる一人の少年は、彼の過去に潜む情熱的な愛とその破綻を再び暴き出していく。

常に人間の心理を緻密に観察しながら都市空間と呼応する映画作りを行ってきたデプレシャンは、本作ではリヨンを舞台に、過去に犯した過ちと現在に留まろうとする願望、そして未来のための訣別というテーマに、男女の恋愛・師弟の対立・親子関係といった多様な人間関係を通して丁寧に向き合っている。

カタルーニャの巨匠イザベル・コイシェが、イタリアの名女優アルバ・ロルバケルを主演に迎えて制作した新作「Three Goodbyes」は、愛の痛みと死の到来を引き受けざるを得ない女性と、その周囲に広がる人間模様を、気品ある演出で描き出した作品である。ローマに暮らす高校教師マルタ(アルバ・ロルバケル)は、シェフである夫と長年の生活を送っていたが、些細な口論を契機に別離を選ぶ。失恋の痛みに閉ざされ内向的になっていく彼女は、やがて自らの余命を知り、迫りくる時間の中で「自分は何者であり、何のために生きるのか」という根源的な問いに直面する。

「ナイト・トーキョー・デイ」や「ひとつの愛」で知られるコイシェならではの優雅かつ静謐な演出は、死を前にした女性が愛と別れをどう受け止め、和解へと至るのかを丁寧に描き出す。劇中で挿入される8ミリフィルムによるノスタルジックな映像は、過去の記憶を呼び覚ますと同時に、死と生の往還をめぐる象徴的な装置として機能している。そこには、単なる喪失の物語を超え、記憶と現在が交錯する中で人間存在を深く見つめようとするコイシェのまなざしが宿っている。

「僕を愛したふたつの国/ヨーロッパ ヨーロッパ」(1989)、「ソハの地下水道」(2011)などで知られるポーランドの名匠アグニエシュカ・ホランドが、新作「Franz」で自らの主要な影響源として繰り返し言及してきたチェコの作家フランツ・カフカ(1883–1924)の生涯に挑んだ。僅か40歳で生涯を閉じたこの若き作家は、いかにして自らの作家としてのアイデンティティを位置づけたのか。今作では単なる「作家」としてのカフカではなく(なぜならカフカが広く知られるようになったのは没後に原稿が発見されてからである)、保険会社で働く若き弁護士としての姿が描かれる。

カフカは、第1次世界大戦直前の保守的で経済的に不安定な社会において、息子として、将来の夫としての責任と、文学への情熱との間で揺れ動き、若くして結核という病に苦しめられる。現実と幻想を融合させる才能、資本主義社会や人間性に対する痛烈な批判的言葉、そして超現実的な苦境への直面——こうした作家像を、ホランドは上演的な再現、ドキュメンタリー的手法、証言のようなナラティブを織り交ぜ、過去と現在を往還させることで、直線的な時間軸に囚われない形で描き出すことに成功している。その試みは、単に伝記的事実を年代順に追う映画の枠組みを超え、むしろ「現在」に生きる観客のためにカフカ像を再創造しようとする大胆な実践となっている。(小城大知)

関連ニュース

【第50回トロント国際映画祭】注目の世界初上映作 クリス・エバンス「Sacrifice」、ラッセル・クロウ×ラミ・マレック「Nuremberg」、マッツ・ミケルセンの異色ホラーなど

2025年9月11日 15:00

映画.com注目特集をチェック

注目特集

注目特集 パンダプラン

【ジャッキー・チェンだよ全員集合!!】日本公開100本目 ワクワクして観たら頭空っぽめちゃ楽しかった!!

提供:ツイン

注目特集

注目特集 辛口批評家100%高評価

【世界最高峰】“次に観るべき絶品”を探す人へ…知る人ぞ知る名作、ここにあります。

提供:Hulu Japan

注目特集

注目特集 映画は、ここまできた。

【配信を待つな!劇場で観ないと後悔する】戦場に放り込まれたと錯覚する極限の体験

提供:ハピネットファントム・スタジオ

注目特集

注目特集 なんだこの“めちゃ面白そう”な映画は…!?

【90分のリアルタイムリミット・アクションスリラー】SNSでも話題沸騰の驚愕×ド迫力注目作!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

注目特集

注目特集 エグすぎる…面白すぎた…

【とにかく早く語り合いたい】だから、とにかく早く観て…そして早く話そうよ…!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

![ノマドランド [AmazonDVDコレクション]](https://m.media-amazon.com/images/I/410ak6SKSyL._SL160_.jpg)