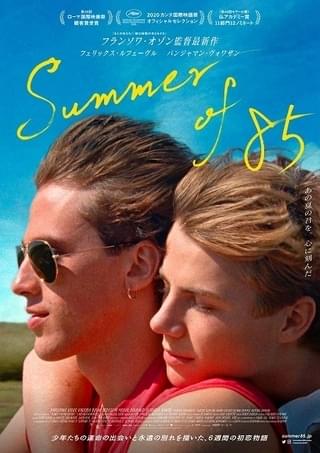

フランソワ・オゾン監督が青春時代を投影した特別な作品を語る 少年が愛と永遠の別れを知るひと夏

2021年8月19日 21:00

フランソワ・オゾン監督が、少年たちのみずみずしい刹那の恋を描く「Summer of 85」が、8月20日から公開される。オゾン監督が17歳の時に出合い感銘を受けた英作家エイダン・チェンバーズの青春小説「Dance on My Grave」(「おれの墓で踊れ」/徳間書店刊)を、約35年の時を経て映画化。「いつか長編映画を監督する日が来たら、1作目はこの小説だと思った」というほど思い入れが強く、映画監督としての“原点”ともなった作品だ。

16歳の少年アレックス(フェリックス・ルフェーブル)が、運命的な出会いを果たした18歳のダヴィド(バンジャマン・ボワザン)と一瞬で恋に落ち、やがて彼との永遠の別れを経験する“6週間の青春”が鮮烈に描かれる。第73回カンヌ国際映画祭では、オフィシャルセレクションである「カンヌレーベル」作品に選出された。このほどオゾン監督が、映画化にかけた情熱、あるヒット映画のオマージュシーン、映画のなかで同性愛を描くことへの思いなどについて語った。(取材・文/編集部)

(C)2020-MANDARIN PRODUCTION-FOZ-France 2 CINEMA–PLAYTIME PRODUCTION-SCOPE PICTURES

(C)2020-MANDARIN PRODUCTION-FOZ-France 2 CINEMA–PLAYTIME PRODUCTION-SCOPE PICTURES物語の舞台は1985年の夏、北フランスの海辺の町。セーリングのため、ヨットで沖に出たアレックスは、突然の嵐に見舞われ、ダヴィドに救助される。アレックスにとって、自然体で自信に満ち溢れるダヴィドは、眩しく魅力的だった。急速に惹かれ合い、恋愛感情で結ばれるふたり。「ほんの一瞬も離れたくない」と願うアレックスのなかでは、ダヴィドを愛すれば愛するほどに、“満たされない気持ち”が湧き上がる。しかし不慮の事故で、ダヴィドは突然この世を去ってしまう。悲しみに暮れるアレックスを突き動かしたのは、ダヴィドとかつて交わした「どちらかが先に死んだら、残された方はその墓の上で踊る」という誓いだった。

(C)2020-MANDARIN PRODUCTION-FOZ-France 2 CINEMA–PLAYTIME PRODUCTION-SCOPE PICTURES

(C)2020-MANDARIN PRODUCTION-FOZ-France 2 CINEMA–PLAYTIME PRODUCTION-SCOPE PICTURES17歳で原作小説に魅了されて以来、ずっと映画化を熱望してきたというオゾン監督。まずは、それほどまでに心をとらえた小説の魅力について、語ってもらった。

「僕が17歳当時、最も惹かれて美しいと感じたのは、やはりラブストーリーの要素ですね。当時の作品はゲイの世界を描くと、すごく陰鬱で、主人公が罪悪感に苛まれているものが多かった。でも、この小説を読んだ時に、すごく自然体で、全くジェンダーの要素に重きを置いていない、普遍的なラブストーリーだと感じて、非常に心を打たれました。僕自身あの頃は、まだ映画監督じゃなかったけれど、『映画監督になりたい』とは思っていたから、最初の長編はこの作品でいこうと思っていました。結果的には35年待って、ようやく実現したというわけなんです」

(C)2020-MANDARIN PRODUCTION-FOZ-France 2 CINEMA–PLAYTIME PRODUCTION-SCOPE PICTURES

(C)2020-MANDARIN PRODUCTION-FOZ-France 2 CINEMA–PLAYTIME PRODUCTION-SCOPE PICTURESその言葉の通り、18歳の頃には映画化のための脚本も執筆していたという。当時から、脚本はどのように変化したのだろうか。

「実は18歳の頃の脚本はなくしてしまって(笑)。ただあの時は本当にラブストーリーに集中して書いていたから、他の不要な部分はすべて取り除き、時系列の展開にしていました。当時は、原作の(時系列が入り組んだ)パズル的な、いろんな視点や要素が交錯する構成は難しいと考えて、直線的なシナリオを書いたと思うんです。でも35年経ったいまは、僕の経験でこのパズル的な構成を表現できるし、その方が面白いと思ったから、映画にも生かしたんです」

「もし18歳の頃に撮っていたら、今回の映画とは全く違うものになっていたと思います。やっぱり35年経って、自分自身も人間として成熟したし、あの登場人物たちとも(年齢が離れて)良い具合の距離感ができた。彼らに対して、かわいらしいものを見るような優しさをもって描くことができました」

さらに、このタイミングでの映画化には、フランスで実際に起こった神父による児童への性的虐待事件を扱った前作「グレース・オブ・ゴッド 告発の時」で抱いたある思いが影響しているという。

「前作が非常に政治的な意味合いのある作品で、フランスで公開される時も、教会側からの圧力があって、禁止になるかならないか……、という事態になった。そのようなハードな経験をしたので、今回はもっと軽やかな、太陽の光が輝くような映画を作りたいなと思った時に、この小説をまた読み直してみたんです。いまが、この小説の映画化にちょうど良いタイミングだと思いました」

(C)2020-MANDARIN PRODUCTION-FOZ-France 2 CINEMA–PLAYTIME PRODUCTION-SCOPE PICTURES

(C)2020-MANDARIN PRODUCTION-FOZ-France 2 CINEMA–PLAYTIME PRODUCTION-SCOPE PICTURES (C)2020-MANDARIN PRODUCTION-FOZ-France 2 CINEMA–PLAYTIME PRODUCTION-SCOPE PICTURES

(C)2020-MANDARIN PRODUCTION-FOZ-France 2 CINEMA–PLAYTIME PRODUCTION-SCOPE PICTURES劇中では、美しい海辺の情景とともに、アレックスとダヴィドの関係が深まっていくさまが綴られる。出会った日の夜に出かけた映画館。眩しい陽光の下、ふたり乗りで走らせるバイク。ふたりではしゃぎ回った遊園地。夕日に包まれたセーリング。見る者が心にそっとしまっておきたくなるようなシーンばかりだ。なかでも、クラブで無邪気に踊っているアレックスの背後から、ダヴィドがヘッドホンをつけ、ロッド・スチュワートの名曲「Sailing」を聞かせる美しい場面がある。

(C)2020-MANDARIN PRODUCTION-FOZ-France 2 CINEMA–PLAYTIME PRODUCTION-SCOPE PICTURES

(C)2020-MANDARIN PRODUCTION-FOZ-France 2 CINEMA–PLAYTIME PRODUCTION-SCOPE PICTURES実はこのシーンは、ソフィー・マルソーが80年に主演した大ヒット映画「ラ・ブーム」へのオマージュ。さらに、オゾン監督は第74回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品された新作「Tout s'est bien passe」(原題)で、マルソーを主演に起用している。

「80年代、皆がソフィー・マルソーのことを『僕らのアイドルだ』と思っていたし、あの世代は誰もが『ラ・ブーム』を見ていました。僕が『ラ・ブーム』のロケ現場だった高校アンリ・キャトルの出身ということもあって、同世代の女優として、ソフィー・マルソーに興味がありました。これまで何度もオファーはしていたんですが、なかなか実らなくて。それぐらいソフィー・マルソーに思い入れがあったと言えば良いでしょうか」

「クラブのヘッドホンのシーンは、シナリオになかったアドリブのシーン。ストロボカメラの用意を待っている間に、あのシーンを思いついたんです。あとウォークマンを使ったのは、ちょっとした遊び心なんですよ。あの頃はパーティで、彼氏や彼女の耳にウォークマンをつけることが、若者の間ですごく流行っていて、とてもロマンティックな行為でした。だから、そのカルチャーに目配せしたんです」

(C)2020-MANDARIN PRODUCTION-FOZ-France 2 CINEMA–PLAYTIME PRODUCTION-SCOPE PICTURES

(C)2020-MANDARIN PRODUCTION-FOZ-France 2 CINEMA–PLAYTIME PRODUCTION-SCOPE PICTURES同シーンで流れる「Sailing」のセレクトは、アレックスを演じたルフェーブルの提案によるもの。ヘッドホンをつけられた瞬間、クラブの喧騒が遠ざかり、抒情的なメロディが全身を包む。確かにロマンティックなシーンだが、うっとりと音楽に耳を傾けるアレックスと、ミラーボールの下で飛び跳ねるダヴィドは、同じ音楽を聞いているわけではない。オゾン監督はこのダンスシーンを「映画のコア」だと解説する。

「あのふたりは同じ音楽を聞いていないから、同じリズムで踊っていない。これから訪れる悲劇、ドラマを象徴しているような、映画の核心なんです。恋愛観の違いも象徴していると思いますね。アレックスは恋愛をすごく理想化していて、少し夢見ているようなところがあるけれど、ダヴィドはより快楽を追求しているし、現実的。そういうふたりの違いが明確に表現されていて、この後の感情的なドラマを示唆しています」

(C)2020-MANDARIN PRODUCTION-FOZ-France 2 CINEMA–PLAYTIME PRODUCTION-SCOPE PICTURES

(C)2020-MANDARIN PRODUCTION-FOZ-France 2 CINEMA–PLAYTIME PRODUCTION-SCOPE PICTURES映画の冒頭で、アレックスは画面越しに観客を見つめ、「君の物語じゃない」と言い放つ。一方でオゾン監督は、誰もが「これは私の物語だ」と思えるような恋愛を描きたかったという。さらに、LGBTQ+を多角的な視点で描く作品が増えてきた昨今の潮流に言及する。

「マイノリティをきちんと描く作品が増えていることは、とても良いことだし、重要なことだと思います。それは、開かれた精神を持つ人が増えてきたということを意味しています。でも、まだまだ世界には同性愛が禁止され、罰せられることもあって。本当に痛ましく、あってはならないことだと思います。正当な社会であれば、恋愛感情をきちんと生きさせてあげるべきなのに、それができていない。せめて映画のなかで、マイノリティがポジティブな視点で描かれることは、とても良いことだと思います。『自分自身がどういう人間か』ということを隠すのではなくて、主張できる社会が大事なのです」

(C)2020-MANDARIN PRODUCTION-FOZ-France 2 CINEMA–PLAYTIME PRODUCTION-SCOPE PICTURES

(C)2020-MANDARIN PRODUCTION-FOZ-France 2 CINEMA–PLAYTIME PRODUCTION-SCOPE PICTURESオゾン監督は、これまで「エンジェル」「危険なプロット」「17歳」など、ティーンエイジャーの恋愛や性を描いてきた。本作ではティーンのどのような側面に注目したのだろうか。

「ティーンエイジャーというのは、初体験が多いですよね? そうした出来事を映画で見せることはすごく感動的だし、美しいことだと思う。夢を思い描いていたティーンが、残酷な現実にぶち当たり、そして大人になっていくということが、とても美しいプロセスだと思うんです」

「劇中で使用した、僕の大好きな『ザ・キュア』の『In Between Days』も、すごくエネルギッシュなんだけど、メランコリックなところもありますよね? そのムードが、まさにティーンエイジャーという世代を表現していると思う。生命感、バイタリティに溢れながら、失われた幼少期に対する物悲しさも描かれていると思います」

(C)2020-MANDARIN PRODUCTION-FOZ-France 2 CINEMA–PLAYTIME PRODUCTION-SCOPE PICTURES

(C)2020-MANDARIN PRODUCTION-FOZ-France 2 CINEMA–PLAYTIME PRODUCTION-SCOPE PICTURES最近では1年に1本程度のペースで映画を撮り続けているオゾン監督。マルソーとの待望のタッグが実現した新作も控えている。

「僕自身は、インスピレーションが枯渇するということはないんです。『なぜ1年に1本、作品を撮ることができるんですか?』と聞かれるけれど、インスピレーションはいろんなところに溢れている。新聞や雑誌を見ても、街を歩いて人の話を聞いていても。僕にとっては、インスピレーションはそれほど問題じゃなくて、自分がそのテーマに人生の2~3年を捧げることができる欲求があるか、ということの方がよっぽど大事なんです」

「Summer of 85」は、数年とは言わず、オゾン監督が30年以上の監督人生を通して情熱を燃やし続け、遂に映画化を実現させた作品だ。16歳の少年が、何もかもが理想的に思えた初恋に身を焦がすも、致命的な傷を負い、別れを経験し、かつての自分ではいられないことに気付く。全てを受け入れたアレックスが自分の物語を書くことで癒され、成長していくように、オゾン監督も自らの青春時代を投影した物語を紡ぎあげた。アレックスの忘れられないひと夏は、原作に胸を高鳴らせていたオゾン監督の少年時代、そして誰もが“あの頃”に経験した感情をも、鮮やかによみがえらせる。

(C)2020-MANDARIN PRODUCTION-FOZ-France 2 CINEMA–PLAYTIME PRODUCTION-SCOPE PICTURES

関連ニュース

映画.com注目特集をチェック

注目特集

注目特集 パンダプラン

【ジャッキー・チェンだよ全員集合!!】日本公開100本目 ワクワクして観たら頭空っぽめちゃ楽しかった!!

提供:ツイン

注目特集

注目特集 辛口批評家100%高評価

【世界最高峰】“次に観るべき絶品”を探す人へ…知る人ぞ知る名作、ここにあります。

提供:Hulu Japan

注目特集

注目特集 映画は、ここまできた。

【配信を待つな!劇場で観ないと後悔する】戦場に放り込まれたと錯覚する極限の体験

提供:ハピネットファントム・スタジオ

注目特集

注目特集 なんだこの“めちゃ面白そう”な映画は…!?

【90分のリアルタイムリミット・アクションスリラー】SNSでも話題沸騰の驚愕×ド迫力注目作!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

注目特集

注目特集 エグすぎる…面白すぎた…

【とにかく早く語り合いたい】だから、とにかく早く観て…そして早く話そうよ…!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

![We're timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME (初回限定盤)(3枚組) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/41QgEUzIZEL._SL160_.jpg)