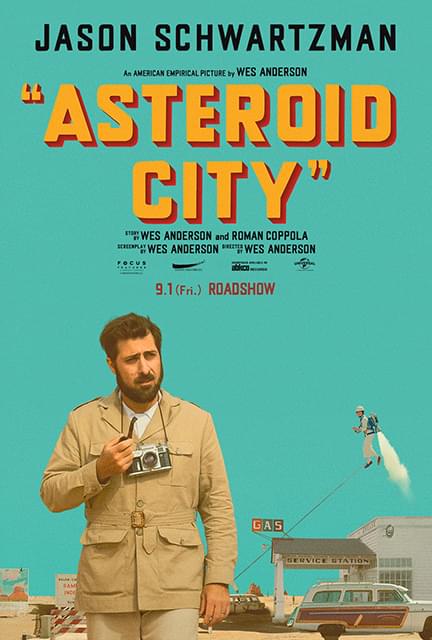

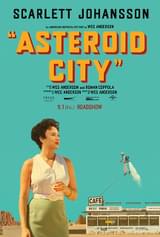

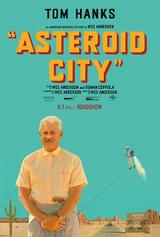

アステロイド・シティ

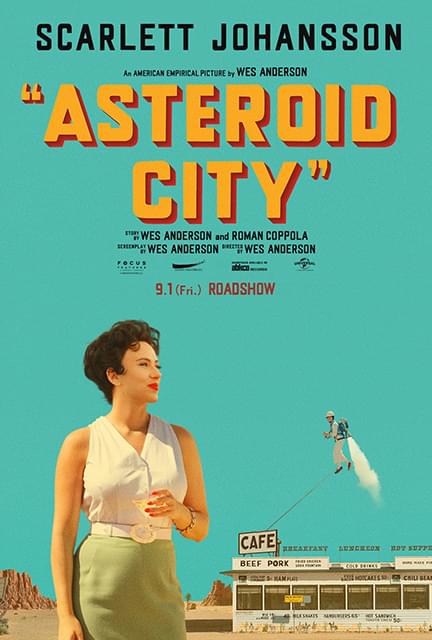

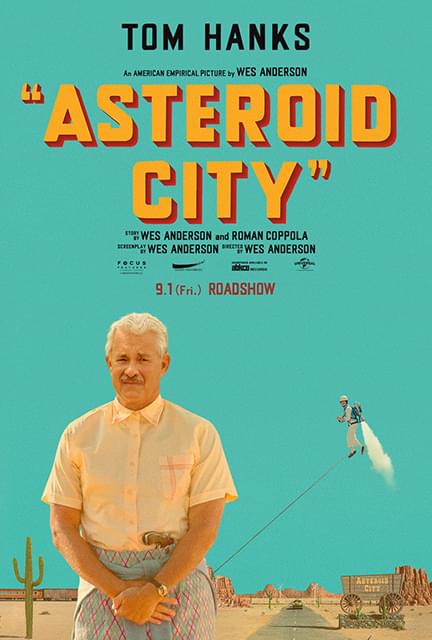

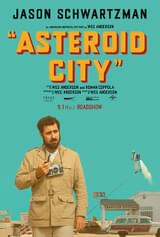

劇場公開日:2023年9月1日

解説・あらすじ

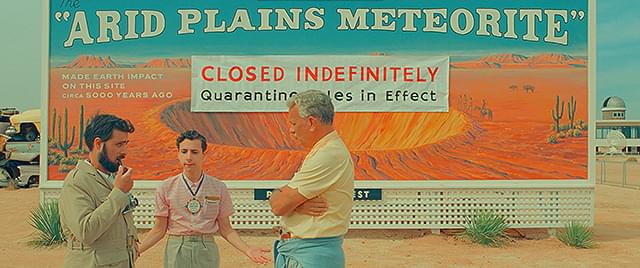

「グランド・ブダペスト・ホテル」のウェス・アンダーソン監督が、砂漠の街に宇宙人が到来したことから巻き起こる大騒動を独特の世界観で描いたコメディ。

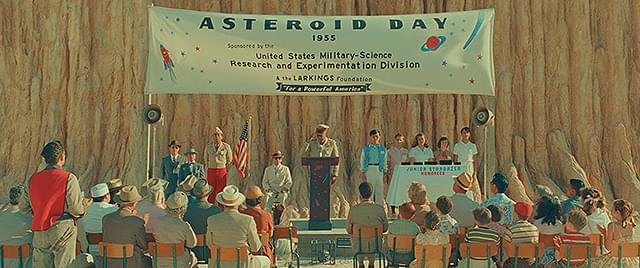

1955年、アメリカ南西部の砂漠の街アステロイド・シティ。隕石が落下して出来た巨大なクレーターが観光名所となっているこの街に、科学賞を受賞した5人の少年少女とその家族が招待される。子どもたちに母親が亡くなったことを言い出せない父親、映画スターのシングルマザーなど、参加者たちがそれぞれの思いを抱える中で授賞式が始まるが、突如として宇宙人が現れ人々は大混乱に陥ってしまう。街は封鎖され、軍が宇宙人到来の事実を隠蔽する中、子どもたちは外部へ情報を伝えようとするが……。

キャストにはジェイソン・シュワルツマン、エドワード・ノートンらアンダーソン監督作の常連俳優陣に加え、スカーレット・ヨハンソン、トム・ハンクス、マーゴット・ロビーらが参加。2023年・第76回カンヌ国際映画祭コンペティション部門出品。

2023年製作/104分/G/アメリカ

原題または英題:Asteroid City

配給:パルコ

劇場公開日:2023年9月1日

スタッフ・キャスト

- 監督

- ウェス・アンダーソン

- 製作

- ウェス・アンダーソン

- スティーブン・レイルズ

- ジェレミー・ドーソン

- 製作総指揮

- ロマン・コッポラ

- ヘニング・モルフェンター

- クリストフ・フィッサー

- チャーリー・ウォーケン

- 原案

- ウェス・アンダーソン

- ロマン・コッポラ

- 脚本

- ウェス・アンダーソン

- 撮影

- ロバート・イェーマン

- 美術

- アダム・ストックハウゼン

- 衣装

- ミレーナ・カノネロ

- 編集

- バーニー・ピリング

- アンドリュー・ワイスブラム

- 音楽

- アレクサンドル・デスプラ

- 音楽監修

- ランドール・ポスター

-

オーギー・スティーンベック/ジョーンズ・ホールジェイソン・シュワルツマン

-

ミッジ・キャンベル/メルセデス・フォードスカーレット・ヨハンソン

-

スタンリー・ザックトム・ハンクス

-

ギブソン元帥ジェフリー・ライト

-

ヒッケンルーパー博士ティルダ・スウィントン

-

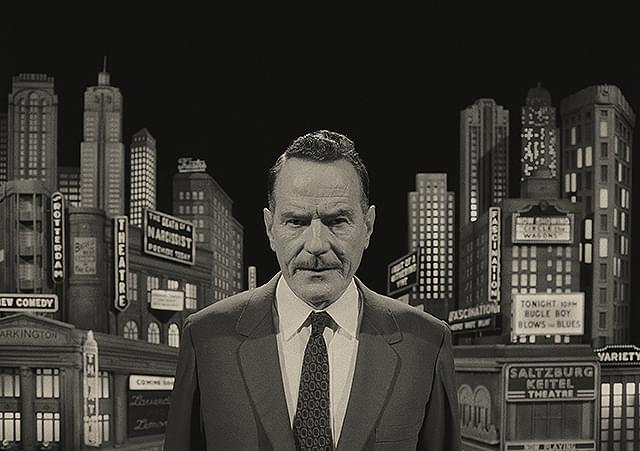

司会者ブライアン・クランストン

-

コンラッド・アープエドワード・ノートン

-

シューベルト・グリーンエイドリアン・ブロディ

-

J・J・ケロッグリーブ・シュレイバー

-

サンディ・ボーデンホープ・デイビス

-

ロジャー・チョー/ライナス・マオスティーブン・パーク

-

モンタナ/アスクィス・エデンルパート・フレンド

-

ジューン・ダグラスマヤ・ホーク

-

モーテルの支配人スティーブ・カレル

-

機械工/ウォルター・ジェロニモマット・ディロン

-

ポリーホン・チャウ

-

ソルツバーグ・カイテルウィレム・デフォー

-

妻/女優マーゴット・ロビー

-

副官トニー・レボロリ

-

ウッドロウジェイク・ライアン

-

宇宙人ジェフ・ゴールドブラム

-

ダイナグレイス・エドワーズ

-

リッキーイーサン・ジョシュ・リー

-

シェリー/ルクレシア・シェイバーソフィア・リリス

-

クリフォードアリストウ・ミーハン

受賞歴

第76回 カンヌ国際映画祭(2023年)

出品

| コンペティション部門 | |

|---|---|

| 出品作品 | ウェス・アンダーソン |

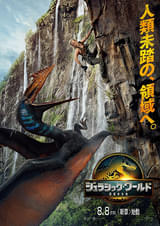

ジュラシック・ワールド/復活の大地

ジュラシック・ワールド/復活の大地 ゴースト・イン・ザ・シェル

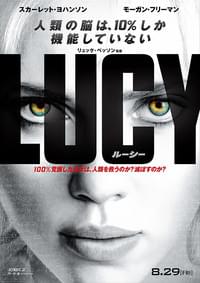

ゴースト・イン・ザ・シェル LUCY/ルーシー

LUCY/ルーシー ロスト・イン・トランスレーション

ロスト・イン・トランスレーション ドン・ジョン

ドン・ジョン それでも恋するバルセロナ

それでも恋するバルセロナ マリー・アントワネット

マリー・アントワネット アイランド

アイランド 私がクマにキレた理由(わけ)

私がクマにキレた理由(わけ) ブーリン家の姉妹

ブーリン家の姉妹