本作については当サイトの新作評論の枠に寄稿したので、ここでは補足的な事柄をいくつか書いてみる。また評論では触れなかったが、私は多摩ニュータウン在住であり、縁あってこの映画のロケ撮影に何度か立ち会わせてもらった。その際の裏話的な情報も書き残しておきたい。

【コロナ禍の影】

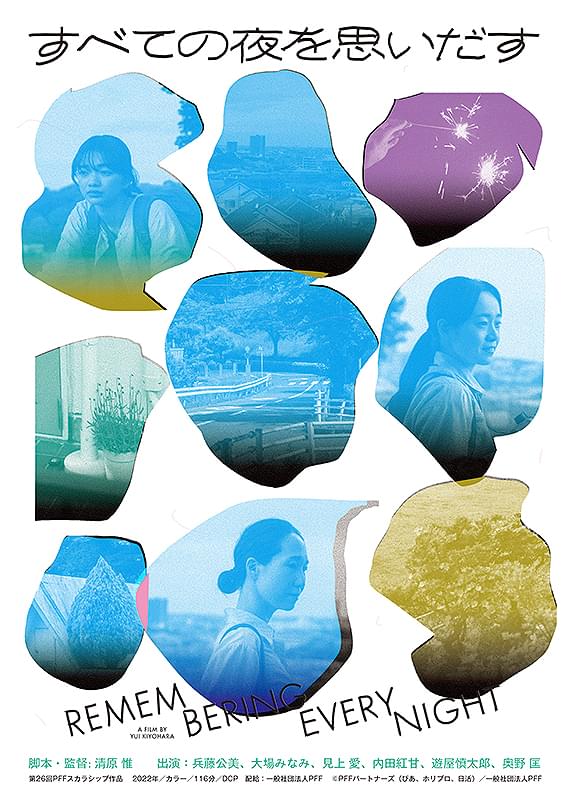

撮影の大部分は2022年5月に行われた。知珠(兵藤公美)が諏訪商店街の和菓子店で元同僚と偶然会い店の前でしばし歓談するシークエンスなどでは、通行止めをせずに撮影したため、背景で行き交う歩行者や自転車に乗った人たちの多くがマスクを着用しているのが確認できる。作中ではコロナへの言及はなく、登場人物らもマスクをしていないが、接客業(着物の着付)だった知珠が雇い止めされたことや、夏(見上愛)の「ほぼ大学行ってない」という台詞などは“コロナの時代”を思い出させる。

【知珠と案内人たち】

旧友から届いた転居通知の葉書を頼りに、多摩ニュータウンを訪れた知珠。路線バスの運転手への問いかけから、聖ヶ丘を目指しているのだとわかる。それから先述の元同僚(能島瑞穂)と、信号のあるT字路で歩いていた人(小説家の滝口悠生)に、2回道を教えてもらうのだが、実は2人とも聖ヶ丘とは真逆の方向を案内している。もちろん劇映画なので現実の地理の位置関係と正確に対応している必要はないものの、評論で言及した平行世界のことも考え合わせると、町の配置が微妙に異なる別世界に知珠もまた迷い込んでしまったと考えることもできそうだ。

【脚本へのこだわりと柔軟な演出】

清原惟監督自身のオリジナル脚本であり、撮影時に台詞の一語一句にまでこだわりを感じさせる場面も目にした。たとえば夏と文(内田紅甘)がカフェスペース(ロケ地は多摩市立グリーンライブセンター)で会話するシーンでは、リハーサル中に台詞中の単語一つの言い違い(意味は大きく変わらない類義語)を、監督が指摘してリハーサルをやり直す場面が見られた。言葉一つの違いで微妙に変わるニュアンスにこだわったのだろう。

反対に、演者と現場の状況から即興的に作られたシーンもある。夏と文が東京都埋蔵文化財センター内で過ごすシークエンスのうち、土器の破片をくっつけてパズルを完成させるシーンや、土鈴の音が再生される装置の前で音に合わせて両手と体側でパタパタ鳴らすシーンなどは、元々脚本にはなかった。現場での待ち時間で見上と内田がパズルや装置で遊んでいるのを監督が面白がり、追加シーンとしててきぱきと演出したのち本番を撮影したのだった。

【杉田協士監督作「彼方のうた」との共通項】

清原監督と同様杉田協士監督も多摩市出身であり、今年1月に公開された杉田監督の最新作「彼方のうた」も本編の一部が多摩市でロケ撮影されている。「彼方のうた」が聖蹟桜ヶ丘駅南側の既存地区、「すべての夜を思いだす」がニュータウンとして造成された新住地区を舞台にしているので、地元住民にはどちらも見慣れた風景だが、土地勘のない観客が2作を見比べたらずいぶん違う印象を受けるのではないか。

2作ともに映画のルックと空気感に大いに関わる主要スタッフである撮影の飯岡幸子、照明の秋山恵二郎、音響の黄永昌らが共通しているのも興味深い。どちらの映画も明解な起承転結があるストーリーというより、主要人物らの移動、他者との関わりあい、内面の変化などに観客が寄り添うような心持ちで想像したり共感したりするタイプの作品なので、なおさら映像と音が醸し出す雰囲気は重要であり、彼らスタッフの貢献も大きい。

2月17日には地元多摩市でTAMA映画フォーラム主催の「すべての夜を思いだす」の先行上映会があったが、今秋の映画祭TAMA CINEMA FORUMではぜひ、「彼方のうた」と「すべての夜を思いだす」の2本立て上映を企画して、アフタートークで杉田監督・清原監督の対談も実現させてもらいたい。

ジョーカー

ジョーカー ラ・ラ・ランド

ラ・ラ・ランド 天気の子

天気の子 万引き家族

万引き家族 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド この世界の片隅に

この世界の片隅に セッション

セッション ダンケルク

ダンケルク バケモノの子

バケモノの子 1917 命をかけた伝令

1917 命をかけた伝令