バビロンのレビュー・感想・評価

全392件中、41~60件目を表示

ハリウッド映画界の栄枯盛衰

ハリウッド映画界の栄枯盛衰を堪能させてくれた。

サイレント映画からトーキーへと大革命を進む中で

人生を翻弄される人々の姿が悲しくも美しい。

映画界の凄さ、素晴らしさ、恐さをこの作品は映し出す。

ブラッド・ピットとマーゴット・ロビーの素晴らしさはもちろんのこと

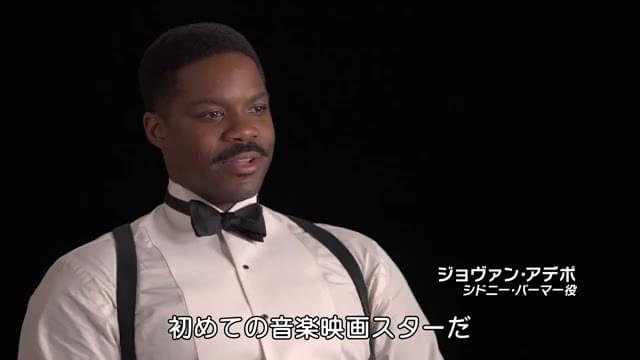

マニー役のディエゴ・カルバの演技が素晴らしかった。

ラストシーンは「ニュー・シネマ・パラダイス」を思い出せた。

"映画"への愛が詰め込まれた作品

黒い虚搭

1920年代後半から30年代前半にかけて、映画がサイレントからトーキーへと様変わりする中で、その壁を乗り越えられず人知れず消えていった、ハリウッドのスター俳優や映画関係者の姿が哀愁たっぷりに描かれている。実在の人物をモデルにした演出は、もはやオスカー作品賞に輝いた『アーティスト』等でもお馴染みで特段目新しくもなんともないのだが、映画の出来そのものはさほど悪くはない。しかし、各国映画祭の主要映画賞からは完全にそっぽを向かれた不思議な作品でもあるのだ。

本作を鑑賞した皆さんは、エンディングの『ニューシネマ・パラダイス』風モンタージュがとても気になられるようなのだが、主人公の元映画監督マニー(ディエゴ・カルバ)がオヤジになったサルヴァトーレのごとく単純に郷愁にかられ涙したとはとても思えないのである。エドワード・マイブリッジの『動く馬』からジェームズ・キャメロンの『T2』に至るまで、映画史をざっとなぞったようなモンタージュは一体何を意味していたのだろうか。そして赤青黄色の水彩絵の具が水に溶け出すカットは何のメタファーなのだろうか。

映画モンタージュシーンの中に、商業映画作品群に混ざってイングマル・ベルイマン監督『仮面/ペルソナ』(66)がしのびこんでいたことにお気づきだろうか。ユング心理学の自由連想を組み込んだ演出が当時話題になった映画である。本編の中にもマーゴット・ロビーのビー○ク?!と思わせる(冒頭のパーティーで成人男女の性器がもろ映りこむ)カットが一瞬紛れ込むシーンがあるのだが、巨匠へのオマージュといっても差し支えない演出であろう。

そんな古典名作の数々に敬意を評し(パロり倒し)ながらも、本作はあくまでもチャゼル本人が手放しで映画愛を語った作品ではないような気がする。それは、象のクソやロビーの出戻りゲロ、ギャングの用心棒が吐くタン等の汚物に加え、映画エキストラやカメラマンの突然死、大物俳優2人そして評論家の迎える悲しい結末がハリウッド栄枯盛衰の象徴として描かれているからに他ならない。“大きなものの一部になりたかった”と語るメキシコ人監督は、映画界の頂点に一瞬立ったと思ったら、スキャンダルに巻き込まれ、あっという間に地下3階?の地獄まで転落する恐怖を実地体験するのである。

トーキー映画に適応することができずB級俳優の座に甘んじる他なくなったコンラッドに、ゴシップ記者がこんなことを言うのである。「(あなたのまじめな演技を見て観客が笑いこけたのは)あなたのせいでも、観客のせいでもないのよ。時代が変わったからなの」まさに狂乱の宴の中で急ピッチでハリボテの虚搭を築き上げたハリウッド。その終末を大袈裟に歌いあげた一種の黙示録なのではないだろうか。飯の種でもある映画文化存続を願う映画ライターの皆さんはこぞって本作の解釈を無理にでもねじ曲げてみせるものの、チャゼルの本意を見抜いていたアカデミー会員は歯牙にもかけなかったわけなのである。

映画文化は昨今の配信サービスの盛り上がりの中で、近い将来コンテンツの一ジャンルに落ちぶれると噂される。若き映画監督デミアン・チャゼルはその変化を、誰にも逆らえない時代の流れと見ているに違いない。『セッション』でスターを夢見てドラム修行に明け暮れる若者を悪意たっぷりに描き、『ラ・ラ・ランド』ではショービス入り一歩手前の若者たちの明るい希望を、本作『バビロン』では栄光の座から一気に転げ落ちるスターたちの姿を、(映画そのもののストーリーとして)哀感たっぷりに観客の前にさらしてみせたのでる。

ブロードウェイをはじめとする様々なエンタメのいいとこ取りをして、市井の人々にも手が届く独自文化を築き上げてきたハリウッド。しかし...下流の野生児ネリーがなじめなかった上流階級の皆さんのように、あんたら気取っちゃいるけど歴史を紐解けば同じケツ穴の💩じゃないか。何がダイバーシティだ?LGBTQにフェミニズム?笑わせんじゃねえよ、マイノリティを散々差別してきたのはあんたらの方だろうが。赤青黄色、(人種の)多様性を重んじるあまり色々なカラーを混ぜ込んで映画を作った結果、結局は(あらゆる意味で)真っ黒でつまらなくならざるをえない昨今の映画作り事情を嘆いている作品なのかもしれない。

趨勢がきちんと描かれていない気がする

ハリウッド映画界の光と闇

ハリウッド版『蒲田行進曲』?

<映画のことば>

映画は低俗なものか。

映画は大衆の心に刻まれる。

演劇を観る金や教養のない人々はボードビルや町の映画小屋に通ったんだ。

そこには、夢がある。銀幕に映る世界は意味を持つ。

「象牙の塔」の君たちはどうか知らんが、市井の人々は映画に深い意味を見出だす。

君には分かるまい。

ブロードウェイで10万人が見れば世紀の大ヒットでも、映画なら大コケ。

<映画のことば>

「セットに行ったことは?」

「ないです。」

「楽しいぞ。世界で最も魔法に満ちた場所だ。」

「そう聞いています。」

もちろん、映画は観て楽しむもので、製作する側の立場ではない評論子には推測でしかないのですけれども。

しかし、芸術の一つの分野として「真」とか「美」とかを追求する映画製作の世界は、決して「ありきたり」なものではなく、混沌としたものなのだろうと思います。その混沌の中から(自分なりの)「真」とか「美」とかを見いだし、つかみとった者だけが、名優・名監督・名プロデューサーとしてのしあがることが出来るのかも知れません。

そうして、その混沌は、映画作品が追い求める「真」とか「美」とかが深ければ深いほど、またいつそう混迷の度を極めるのではないかと想像します。

まして、サイレント映画からトーキー映画への過渡期という混乱も重なる中で。

本作は無声からトーキーへと映画製作のスタイルが変わる時代を背景に、そういう映画界の有り様を描いた一本ということなのだと思いました。

地元では大手の興行会社から独立して長くミニシアターを経営していた館主さんによれば、映画館の経営を含めて、映画を取り巻く世界は、ほとんどオタクでなければ立ち行かない世界とおっしゃられていたことが、評論子の記憶には、ずっと残っています。

きっと、製作の現場だって、そんな世界なのだろうと推測します。本作が、その全編を通じて漂わせているような。

本作の題名は、古代メソポタミア地方の都市・バビロニアの栄枯盛衰(歴史的な混沌)をなぞらえるものでしょうか。

ハリウッドの時代の流れ・変遷を大きな背景としてオーバーラップさせながら、そんな混沌(無秩序?な)世界を生き抜いてきたマニーやラロイ。その生きざまが、心に刻まれる一本でした。

そういうことでは、映画を愛して、その愛情で映画を一本の育んで(作って)いく人たちの生き様を、声高に主張するのではなく、何気なく…反面、余すところなく描いているという点では、同じく「映画讃歌」としては素晴らしい出来だった『蒲田行進曲』を彷彿とさせる一本でした。評論子には。

佳作であったと思います。

疲れる

狂騒的で山あり谷あり。過剰だし回しすぎだしわざとらしいしもったいつけるしフラグもがっつり置くしこんな疲れる映画もめずらしかった。

ネリー・ラロイ(マーゴットロビー)の中枢神経がダイナミズムへの渇望に侵犯されている。そんな太く短く生きろと強迫されている薬中女とトーキーへの転換期に居合わせたダグラスフェアバンクスタイプの老優と映画を夢見たメキシコ移民の話。

昔ティントブラスのカリギュラという映画があった。レンタルVHSで見たことがあるがぼかしだらけでなにをやっているかわからない。つまりローマ帝国とは日毎乱交パーティーをやっているところだという話だったが、Babylonの中のハリウッド黄金時代はカリギュラのローマ帝国以上だった。それはあるていど現実でもあったのだろうが扇情的に描かれ個人的には興味深さよりも持て余すところが大きかった。

撮影シーンではアスベストが降ってくる。

カメラマンが熱さと窒息で亡くなるトーキー撮影シーンは過剰で、色の浅い黒人奏者に靴墨をつけろという場面は感傷しすぎだった。(1930年代に黒人が黒く塗れと言われたら概況からしてハイわかりましたと即答するのではなかろうか。)

コンラッド(ピット)の自死はフラグを立ててたっぷり長回しするのがあきらかに冗漫だった。伯爵の地下牢もそこからの脱出劇もやりすぎで、ネリーの失踪は感傷的で、結末のコラージュは総括しすぎかつ引っ張りすぎだった。

とはいえDamien Chazelle。腐っても鯛というかやりすぎが凄みになっている──と見ることもできる、とは思った。

Imdb7.2、RottenTomatoes57%と52%。

評は完全に二極化していて反発する批評家はすごい剣幕でこきおろしている。なんか辟易するタイプの映画で、酷評には首肯するところもあった。が、嫌だったが底力もあった。

労作なので賞レースには好かれている。

好かれすぎマーゴットロビーがさらに株をあげたしDiego Calvaは強い目力をしていた。ピットはなんとなくわざとらしかった。

個人的にルーカスハースとエリックロバーツに感慨があった。どちらもB級常連でメジャー映画に出なくなった古い名前だが、旧世代なら刑事ジョンブックのアドラブルなルーカスハース、コカコーラキッドの変なエリックロバーツを覚えている──のではなかろうか。ふたりとも重要な役で出ていたのは小さな驚きだった。

ララランドに感心したじぶんとしてはDamien Chazelleらしくないと感じるところが大きかった。洗練からわざと外しているような人物づくりや絵づくりをしている。それをどう見るかは人それぞれだが、とりあえずあきらかに三分の二に短くできる映画ではあった、と思う。

こんなに味変するとは思わんかったー!

正直冒頭のはちゃめちゃは少し、肩に力入ってるなあ、★4かなあ、と思ったけど、序盤のスピード感はすごく好み!まあ、ブラッドピットとマーゴットロビー出ててあのCMなら好きな路線とわかってたからね。

中盤、主要キャストの凋落ぶりを描くストーリーパートは少しテンポ感落ちたけど、ここが第一の味変。正直このままなら長いなあと思ったけど、終盤ギャングが絡むパートで今度はエログロアングラ感!第二の味変!そしてラスト。

ニューシネマパラダイスのハリウッド版?

と思わせるようなハートフルな終わらせ方というね。俺はマニーがLAに戻ってきて殺されるんじゃないかとヒヤヒヤしてた😅ちなみなネリーが車から降りて闇に消えて行く時も「横から車バーン」を警戒してドキドキしてたんだけどね。

ジャックのラストは予想できたなあ。あのカメラアングルは死亡フラグだしね。

「セッション」「ララランド」の監督だけあって音楽はバッチリ!でも「10クローバーフィールド

レーン」の監督でもあるわけでしょ?賞とっただけだと思って観ると予想外かも。

ブラピとマーゴットロビーで、雰囲気も少し「タランティーノ風」なのかな?意識したかはわからないけど。でも最近タランティーノ作品に影響受けたんじゃないの?って映画増えてるような気がするな。好きなジャンルだから嬉しいけど。

でもラスト「チャゼル版ニューシネマパラダイス」風にしても、その前にあれだけエログロやっておいてラストで感動でもないけど、、、

😅嫌いじゃないけどね。

今なお続く栄枯盛衰

前半はなんでもありのサイレント時代のハリウッドを、対照的な二人の若者のサバイバルを通して描く。のし上がるためにはセルフイメージもコネの作り方も問わないネリーと、大物の付き人から始め地道にステップアップしていくマニー。

ネリーの盤外戦術の中に○営業的な要素が無かったのが意外だった。登場人物には複数のモデルがいるらしいのでそちらへの配慮か、Metoo的な配慮か。

後半は映画がサイレントからトーキーに移行し、サイレント界の大物であるジャックやネリーが時代の変化に翻弄される様子が描かれる。声の演技の有無でこれほど命運が分かれたことに衝撃を受けた。おそらく現代でも、特撮やCGの発展に伴って消えて行った才能は少なくないのだろう。

映画の位置づけが大衆娯楽から文化の一角へと変わり他分野への影響力が大きくなるにつれ、業界に厳格なクリーンさが求められるようになるのも現代の芸能ジャンルと変らない。

過去のハリウッドのダーティーさを露悪的なまでに描いており、そちらに目が奪われがちだが、映画史を一つの視点からまとめた一本として楽しめた。出演者が他の作品では見られないようなキャラクターを演じているのがもう一つの見どころと言える。

本作は1920年代が舞台。あと100年したら現代の映画業界を描いた「バビロン」が誕生するのかも知れない。

栄華と狂乱迸り、昔も今も我々は映画を愛す

デイミアン・チャゼルが再びハリウッドを描く。

夢を見、夢を追い…って所は『ラ・ラ・ランド』と通ずるが、あのロマンチックでファンタスティックで切なさも織り交ぜた作風とは全く違う。

それは開幕シーンから明白。『セッション』で音楽映画をサスペンスフルに撮ったとは言え、チャゼルはこんな作品も撮るのかと思うくらい。

とあるパーティー。さぞかし優雅でゴージャスかと思いきや、いきなり象の糞尿、乱入。集った皆々が踊り狂い騒ぎ、アルコールにクスリとやりたい放題。しまいにゃ本当にあっちでこっちでヤリ始め、飲尿などモラルが崩壊。乱痴気狂騒の宴に驚愕唖然。

呆気に取られるのは映画撮影が始まってからも。カメラは故障、音楽はオーケストラが現場で同録、怪我人続出、役者は泥酔、さらには死亡者まで…!

時は1920年代、サイレント時代。

本当に当時のハリウッドはこんなカオスだったのか…?

確信犯的創作もあるだろう。が、全てが創作ではなく、こんな風に描かれるという事は…。何か、見てはいけない“暗部”を見てしまった気がする…。

しかし見る側は困った事に、これでもか!…と見せ付けられるイカれた世界に高揚。

チャゼルの演出は才と狂気の入り乱れ。

チャゼルとは名コンビのジャスティン・ハーウィッツの胸躍る音楽が拍車をかける。

ゴージャスな美術や衣装、ハイテンポな展開…もはや“見る”のではなく、トリップ体験。

が、3時間という長尺、ずっとそうではない。さすがに3時間ずっとこうだったら疲れてしまう。

この狂乱が“陽”なら、個々のドラマの末路は“陰”。

当時のハリウッドの栄光と闇…。

タイトルにもなっている古代都市“バビロン”の繁栄と悪徳の如く。

開幕のパーティーで出会った3人の男女のドラマが交錯。

映画スターのジャック。ハンサムでダンディで、多くの女性と浮き名を流し、公私共に派手。社の看板でもあり、一時代を築いたが…。

新進女優のネリー。田舎からやって来て、呼ばれてもいないパーティーに出席するなど怖いもの知らず。その度胸と自由奔放な唯一無二の性格が目に留まり、スターになっていく…。

メキシコ系青年のマニー。映画製作者を夢見る。パーティーや撮影現場の雑用から入り、ジャックに気に入られ、助手となる。チャンスや才を活かし、頭角を現していく…。

アンサンブルに徹したブラッド・ピットの円熟の味わいもさることながら、実質の主役はこの二人。

セクシーで破天荒で、劇中の言葉を借りるなら“野生児”。大ハッスル&ハイテンションで場をさらうマーゴット・ロビー。

真面目で平凡な青年からキレ者の映画製作者へ。本作は彼のサクセス・ストーリーでもある。それを体現したディエゴ・カルヴァ。

ジャーナリスト、ジャズ・トランペット奏者、字幕製作者兼歌手、スタジオや業界関係者、ギャングまで…一癖も二癖もある登場人物を、豪華キャストが好演、快演、怪演。

極上のアンサンブルがかつてのハリウッドの熱狂を高める。

往年の名作群にオマージュが捧げられ、フィクションとノンフィクションも交錯。

実在の人物やモデルにした人物も。

奇しくもブラピとマーゴットが共演したタランティーノの『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』を彷彿。

ここで興味深いのは、ブラピ演じるジャックとマーゴット演じるネリー。

性格は違うが、スターとして栄光に輝き、やがて没落していく様は何処か似通っている。

二人にはモデルあり。ジャックはダグラス・フェアバンクスやジョン・ギルバート、ネリーはクララ・ボウ。

いずれもサイレント時代にスターとして君臨するも、トーキー到来と共に失墜し…。

1920年代後半と言えば、映画界の大変革。サイレントからトーキーへ。

それまで音の無かった映画から、音や声が溢れる。娯楽と芸術を兼ね備え、映画がさらに巨大産業に。

だが、誰にとっても喜ばしい事ではなかった。日本でも活弁士が失職。

サイレント映画のスターにとっては死活問題。

ジョン・ギルバートはそのイメージに合わない甲高い声で失笑を買い、人気が低迷。アルコールに溺れ、哀れな最期を遂げる。ジャックは彼そのもの。

クララ・ボウもトーキーで品のない喋りが急所となり、加えて乱れた私生活も露に。彼女もまた哀れな最期を…。言うまでもなくネリーは彼女。

ぶっちゃけサイレント映画は台詞を喋らず、演技が出来なくてもいい。スターとしてそれらしく振る舞っていれば、字幕や音楽で創り上げてくれる。

が、トーキーはそうも言ってられない。台詞を喋り、それを表す演技も要求される。

実力や本性が暴かれ、虚像や偶像から実像へ。各々のキャリアも大きく開く事に。

失墜していったサイレントのスターたちが皆、見合った実力や魅力が無かったという事ではない。

サイレントからトーキーとなり、どれほどのものを得、失ったか。

トーキー撮影の悪戦苦闘。あのシーン、笑えるシーンでもあるが、修羅場でもある。当時、どんなに大変だった事か…!

喋る映画を低俗と見なし、演劇とは格が違う。演劇は限られた定員数のお上品な連中を満足させるが、映画はその何倍も、世界中で成功させなければならない。それでも映画を低俗と見下すのか…?

マニーの支えで、ネリーは心機一転。下品な振る舞いから淑女になろうとするが、出席したお上品なパーティーに息が詰まり、腹の底では嘲笑う上流者様どもにイライラが募る。遂にプッツンブチギレ&ゲロゲロお見舞い! 過ち繰り返し、愚かで哀れだが、気取った連中どもに本音と本心をぶっちゃけて、スカッともした。

当時のハリウッドや人々を何も茶化しているのではない。寧ろ、チャゼルは郷愁と思いをこめて。

一時代を駆け抜けたスターたち。

製作者も光と陰を目の当たりに。

才能と手腕を発揮し、このまま映画製作者として成功していくかに見えたマニーだったが…。

スタジオからの要望で、黒人に黒人塗料を。築いた友情や尊厳を黒く塗り潰す。

ネリーのトラブルでとんだ事態に。映画界追放どころではなく、命の危機レベル。

全てを捨て、出会った時から抱いていた愛に生きようとする。

が…

圧倒的な熱量、理想に溺れ、あれは夢か幻だったのか…?

ラストシーン。

ハリウッドを離れ、メキシコに戻ったマニーは、家族を作り、ごく平凡な幸せを。久方ぶりにハリウッドを訪れる。

かつて働いていた会社、世界。

それは今尚さらに、発展し続けている。

久しぶりに映画を観る。

そこに映し出された物語やスターの輝きに、観客は虜。

かつて一時代を築いたスターたちは、映画の中で生き続けている。

映画は創り上げられた夢や虚像ではない。今見る人々にとって、全てがリアル。その興奮も、笑いも、恐怖も、幸福も…。

自分が携わっていたのも、夢や幻ではない。そこにあり、そこにいたのだ。

溢れる涙がそれを表す。

昔も今も、これからも、我々は映画を見続け、愛し続けていく。

もう3時間越えは勘弁してちょ

ジジイは水絶ちなど事前準備がめんどくさいねん!

が、時間は気になりませんでした。

エンドロール前ぐらいかな。要らんのは。

それはそれで演出者にとっては必要なんでしょうが。

マーゴットロビー目当てですが

人の注意を聞かない馬鹿女を熱演。

最後はそうなるやろうな、と思ってそうなりましたとさ。

ブラビはやはり出ているだけで映画が締まりますよね。

70点

5

MOVIX京都 20230225

今回はさすがに喪失感が邪魔すぎる

感想としては群像劇としてそこそこ面白く

割と斜め上を行ってくれる展開は見ていてそこまで長くは感じなかった。

若干は長かったけど。

この映画は、映画のための映画であり

監督の映画愛はさすがに感じる事ができる。

でも、その表現にチャゼル映画につきものの

登場人物に何かを失わせる必要があるのか?

高揚感と共に繁栄を映し出してほしい。

デイミアンチャゼルは、登場人物に何かを失わせなければ

物語を描けない何らかのフェティシズムがあるのだと思う。

感想をまとめると

今回の映画は、表現したい事とその喪失感がバランスが悪いと感じる。

・映画文化の隆盛とその未来の明るさ

・登場人物の未来は何故か全員暗い

この対比がハマってない気がする。

ラ・ラ・ランドも後半は失いすぎてついていけない。

セッションくらいに留めておいて欲しい。

ただ、才能はどこからでも溢れすぎているので

いつかはスタンリー・キューブリックの自伝映画とか作ってほしい。

ハリウッド版ニューシネマパラダイス

なんかね、ブラピがね

全392件中、41~60件目を表示