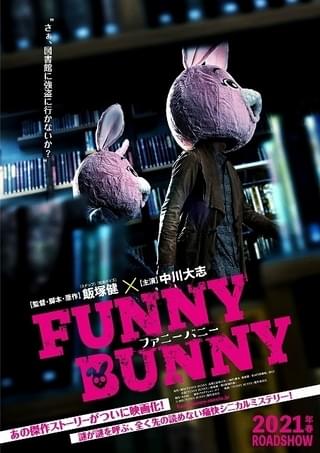

予備知識なしで観始めて、図書館を襲撃した剣持(中川大志)と漆原(岡山天音)が拘束していたはずの司書(関めぐみ)らから“反撃”されて膠着状態になり、延々と台詞の応酬が続くあたりで「これは舞台劇の映画化だな」と気づいた。元になった戯曲を書き、映画化に際して脚本も兼ねた飯塚健監督は「言葉の力」を信じているのだろう、人物が考え方を改めたり生き方を変えたりするような重要な場面でのダイナミズムがほぼすべて“対話”によってもたらされる。そこで語られる言葉に共感できるかできないかが評価の分かれ目になるだろう。

舞台は抽象化の表現芸術だ。例えば図書館のシーンなら、書棚の一つもあってカウンターの向こうに司書然とした役者がいたら、劇場の空間を共有する観客は想像力で補完して「ここは図書館」と思い込んでくれる。演劇空間ではリアルな背景の再現が不可能だからこそ成立するのだが、実写映画で本物の図書館でロケ撮影を行うと、どうしたって具体性、リアルさが必要になる。実際、2階まである広大な公立図書館の閉館時刻に女性司書がワンオペになるなどあり得ない(深夜のコンビニや牛丼店じゃないんだから)。後半のFM放送局での電波ジャックにしてもそう。雑居ビルの一室でやっているようなローカルFM局ならいざしらず、自社ビルを構える大手の局に誰にも会わずにやすやすと侵入して、放送機材の扱いも知らないはずなのになぜ収録スタジオでの生演奏をオンエアできてしまうのか(無許可放送が始まってからも局側や警察などの介入は一切なし)。本来なら困難なはずの大規模施設の乗っ取りを、若者がいたずらを仕掛ける軽いノリで実行できてしまうご都合主義。

物語も劇も、突き詰めれば“嘘の話”だが、それを真実だとつかの間信じさせてくれるのが演劇であり映画ではないか。おそらく舞台では問題にならなかった細部の抽象を、映画化に際して具体に、リアルに寄せなかったために、嘘の話が嘘の話にとどまっている。ましてや本作は終盤の重要な部分でファンタジックな要素が出てくるので、なおさらそれ以外の細部では納得しやすいリアルさを追求してほしかった。

それと、「ニルヴァーナの再来」と呼ばれてデビューしたバンドのボーカルと、デビュー直前のボーカル担当だった人物がそれぞれ歌うシーンがあるのだが、これもまた本気で観客を感動させる気があるのかと疑うレベルで、残念に感じた。

坂道のアポロン

坂道のアポロン ジョゼと虎と魚たち

ジョゼと虎と魚たち 虹色デイズ

虹色デイズ 砕け散るところを見せてあげる

砕け散るところを見せてあげる ReLIFE リライフ

ReLIFE リライフ 笑いのカイブツ

笑いのカイブツ きょうのキラ君

きょうのキラ君 犬部!

犬部! スクロール

スクロール 全員、片想い

全員、片想い