ウィンストン・チャーチル ヒトラーから世界を救った男のレビュー・感想・評価

全269件中、41~60件目を表示

思ったよりポップに描いていて観終え感Good

イギリスの立ち位置からこの歴史を観るのは初めてだったので、新鮮に感じたしすごく勉強にもなった。

戦争映画独特の重さも、角度を変えることにより英国の誇り高さがクローズアップされ、爽快とも言えるラストシーンへ。Vサインも結構効いていた。

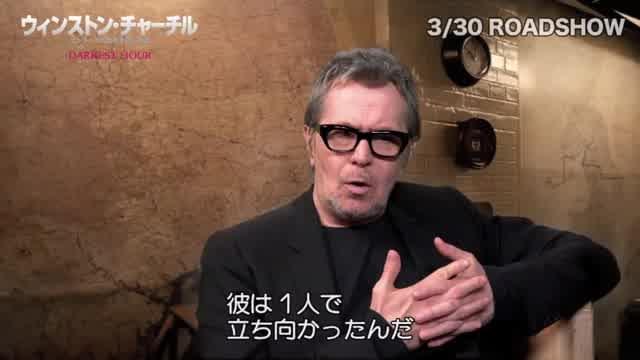

実は観るまでは、体格が全く違うゲイリー・オールドマンが演じることに少々抵抗があったが、観終えてみると評論は難しいが、この配役は素晴らしかったと思う。

時代の中で

歴史に名を残した偉人の生涯とは?

あまりチャーチルの事を詳しくないのでどこまで事実で脚本によるものなか分かりませんが素晴らしいなと感じた。

ドイツ軍を率いるヒトラーに対して最後まで屈する姿勢を見せず、最終的に守りきった。

人間的な魅力が溢れる人物だったのかなと想起しました。

時代の中で奔走し、色んなことに巻き込まれた。

それでも気持ちの中で折れずに続けることの大切さを感じた。

役者の演技が素晴らしかった

真上からの視点が強力な印象の映画。

内容は、1940.5.9〜5.28までのWW2開戦したばかりのイギリス🇬🇧のチャーチル首相を主人公とした葛藤と後悔と慟哭に満ちた1人の人間の話。好きな言葉は『自分でも分からない。勇敢に戦って敗れた国は再起出来るが、怯え逃げた国には未来が無い。自分の気持ちは本当に、心底恐ろしいですよ』イギリス国王との忌憚の無い言葉のやり取りで、国王も腹を割って決断し良好な関係に一気に舵を取ることとなる起死回生の場面。落ち込んでからの盛り上がりが上手い。好きな場面は、映画『ダンケルク』を見て現地兵隊からの🪖視線でも見えた(本当に絶望的状況下)ので政治的判断と海の向こうではこうなってたのかぁと全然違う視点で見えたのが面白かったです。作戦名ダイナモ!もう一度ダンケルク見直してみようと思いました。撮影方法も独特なスタイルで真上からのアングルが多用されて俯瞰に寄り添いその場に入り込むという臨場感ではなく客観的に冷静に観る事ができ映画内の意図も感じ取れました。独善的で冷酷非道なチャーチルも葛藤に悩み苦しみ泣き虫な一人の孤独な人間であると描かれ。国民の総意を叶える事が我々の使命だと台詞にあるように、議会制民主主義を全面に押し出した様な作品でした。歴史にたらればはないですが、夜明け前の一番深い暗闇の一部分を覗き見て、それでいて最後はカッコよく終わる観ていて勇気の湧いてくる映画の仕上がりでした。チェンバレンのハンカチも伏線として待ち遠しいかったので出てきた時は嬉しかったのです。最後の鐘🔔(Big Ben)とチャイム♪も馴染みがあり締めに良かったです。

和平交渉か、ダンケルクを救済し徹底抗戦か。 味方が少ない中で、多く...

国王も巻き込むチャーチルのチャンバレン等ナチスとの宥和派との対決、歴史的事実の面白さ

ジョー・ライト監督(アンナ・カレーニナ等)による2017年製作の英国映画

チャーチルをバットマン・シリーズ等で有名なゲイリー・オールドマンが演じていた。自分は彼と分からず老政治家そのものに見え、その特殊メイクの巧みさに驚愕。担当の辻一弘氏に大拍手。

英国近代史に詳しくなく、チャーチルが首相に就任後にも、政治的に強力なナチスとの交渉推進派(ハリファックス外務大臣等)が閣内に存在していたことには驚き。歴史的にはヒトラーを増長させた主犯とされるチャンバレン前首相も閣内に入れていたことも、始めて知った。日本でもウクライナに早期交渉妥結すべき論を展開する方がいるが、英国でも事実として同様に考える人間がいたのだ。ミュンヘン協議を無視し侵略進めるヒトラーと、あの時点で交渉などあり得ないと思うのだが。インテリ人種特有の、相手も自分と同様な人間と考えてしまう致命的欠陥を見せつけられた思いがした。

国王ジョージ6世は、最初チャーチルが苦手であったが、危機状況下チャーチルと連携しサポートする姿がしっかりと描かれていた。史実通りであるが、首相が毎週王に会って説明するという英国の仕組みに、民主主義の長い英国の叡智を感じた。

チャーチルが迷ったあまり単身で地下鉄に乗ってみて庶民の意見を聞くシーンがあり、それが対独戦争の決意表明の重要な転機となった様に描かれている。だが調べた限り、その様な事実は無い。アンソニー・マッカーテンはボヘミアン・ラプソディでも事実を変えて、盛り上がりを策していたが、チャーチルに関する研究書も読んだが、こういった決め方をする考え方とは思えず良くない脚色と思った。また映画全体のリアリティ感を落とした様にも思われた。

チャーチルの秘書役リリー・ジェームズは美しく可愛いかったし、応援的に思わず力こもってチャーチルの演説を聴く演技もとても良かった。奥様役クリスティン・スコット・トーマスの手慣れた夫操縦感もなかなか良かった。

脚本はアンソニー・マッカーテン(ボヘミアン・ラプソディ等)、撮影はブリュノ・デルボネル(ハリー・ポッターと謎のプリンス等)、美術はサラ・グリーンウッド、衣装はジャクリーン・デュラン、編集はバレリオ・ボネッリ、音楽はダリオ・マリアネッリ、特殊メイク/ヘア&メイクデザイン(ゲイリー・オールドマン)を辻一弘(スキャンダル等)。

ウィンストン・チャーチル:ゲイリー・オールドマン(ダークナイト ライジング等)、クレメンティーン・チャーチル:クリスティン・スコット・トーマス、エリザベス・レイトン:リリー・ジェームズ(シンデレラ(2015)等)、ハリファックス子爵:スティーヴン・ディレイン、ネヴィル・チェンバレン:ロナルド・ピックアップ、国王ジョージ6世:ベン・メンデルソーン。

一緒には働きたくないなぁ

これを見て第二次世界大戦のヨーロッパ西部戦線が解ったような気になっちゃいましたが、まだまだ序盤の4週間、濃厚な政治の季節でした。

NHKの歴史秘話ヒストリアとかで取り上げられても見入ってしまいそうな内容を、チャーチルそっくりな特殊メイクをしたゲイリーオールドマンが熱演してくれるわけですから、思わず引き込まれました。

しかし、面倒臭さそうなジジイですね、チャーチルは。間違いなく第二次世界大戦の英雄なんですが、絶対に上司にはなって欲しくないタイプです。そんな我の強い男があそこまで追い込まれる。心理状態とリンクしたようなライティングも良かったです。

この後イギリスが勢いづいたんだろうなぁと思わせるようなラストでしたが、実際にはノルマンディーまで何度も敗戦してるんですね。最終的に勝てたから英雄だけど、負けてたら泥沼に引きずり込んだ大悪党でしたね。

原題は「Darkest Hour」邦題はセンスなし。

勝てば官軍

観たの忘れてて2度目の鑑賞、、、。

まぁ、そういう作品なのです。でもいい作品なのになぁ。ストーリーが弱いし、パンチがない。実話ベースなのにキングの変化が分かりにくいし、感動するのはフィクションの部分という感じで監督の手腕で楽しめる仕上がりなのです。それでも2回目も安心して観れたりはします。

ゲリーは無茶苦茶上手いと思うし、ダンケルクのことがあるから部分的には泣けます。それでもあの時のヨーロッパの人々の気持ちをしっかり汲み取らないと感情が乗り切らない作品かと。

そして、今の日本が戦火に置かれた時最後の1人まで戦うはきっと選択できないだろう。だから余計に気持ちが乗らないのかもしれない。世界はやはり勝てば官軍負ければ賊軍なのだ。

救ってくれたのはアメリカでしょ

この映画を観て当時のイギリスと1945年の日本が結構似ている事に気づいた。徹底抗戦派と和平推進派の延々と続く論争。不屈というと聞こえは良いが、抗戦派には説得力のある材料がほとんどない。ダンケルク撤退も人道的理由というより本土を守る手駒が無くなってしまうからというほど陸軍力も低下してたことに驚く。後半、年端のいかぬ少女までがNever!Never surrender!と合唱するシーンに思わず喝采しそうになるが、これを国防婦人会の奥さんが「銃後も皆最後の1人までお国のために戦います!」と宣言するシーンに置き換えたらどうか。「国家の扇動って怖いなあ」となるのではないか。バトルオブブリテンで敵の作戦ミスにも助けられて何とかギリギリでうっちゃり、ヒトラーの関心がソ連に行ってしまい、真珠湾攻撃でアメリカも参戦し、とラッキーの連続でたまたま結果オーライとなっただけの気もして、なんだか映画の意図とは裏腹にチャーチルの偶像感が薄れちゃったかな。もしそこまで見越した密約がルーズベルトとの間にあったのなら世界を巻き込んだ恐ろしい策士ということになるが、さすがに不確実要素ありすぎだろ。ただこのような英雄であっても状況が変われば選挙で無慈悲に用なしにされてしまうのが、英国、というか民主主義の崇高なところではあるな。

大木のよう

わかりやすい歴史もの…の、はず。(良作です。)

まずはゲイリー・オールドマンの役作りに拍手を送りたい。

個人的に近代歴史ものでは「おお、記録写真の通りだ!」と感じるとテンションが上がるので、そういった意味では上がりっぱなしであった。

物語的にもダンケルク前後を切り取ることによって難解(であろう)国際情勢や戦局をわかりやすく整理してくれたのはありがたいし、これによってラストの盛り上がりへの道筋もちゃんとついていた。

戦場の悲惨さを1シーンに込めるセンスは好きだなー

さて、べた褒めした割に奥歯にものが挟まったようなレビュータイトルだが、これは近代歴史もののの宿命かとも思うが…「自国だったら」「自国では」と、どうしても考えてしまうのだ。

特に地下鉄のシーン。

虚心に見ればいたいけな少女の「NO!」と言うひたむきな表情に心打たれ、勇気づけられるのだろうが…もし、これ、日本、だったら…と、(映画鑑賞には)余計な感情がむくむくしてしまったのですよ(笑)

あと、自分のマインドセットが「痛快逆転劇」を見るつもりで固まってたのもマイナスだった。

鑑賞は虚心におこないたいものですなぁ。(反省)

ウィンストン・チャーチル

危機を乗り越えた政治家

1940年5月9日~6月4日までの、ドイツがオランダ、ベルギー、ルクセンブルク、フランスへ侵攻したことに対して、イギリスがどのように対応したのかが描かれています。

イギリス国内では、野党労働党党首であるクレメント・アトリーは、挙国一致政権に協力する条件として、ドイツに対して宥和政策をとってきたネヴィル・チェンバレン首相に、辞任を要求します。

ネヴィル・チェンバレン首相は、辞任を決意し、ハリファックス子爵を首相に推薦しようとします。

ハリファックス子爵は、庶民議員ではないこと、宥和政策に反対し、徹底抗戦を考えているウィンストン・チャーチルを排除するために、首相になることを断ります。

ネヴィル・チェンバレン首相は、国王ジョージ6世に、辞任を伝え、後任にウィンストン・チャーチルを推薦します。

国王ジョージ6世は、ウィンストン・チャーチルを首相に任命しますが、納得はしていません。

ウィンストン・チャーチルは首相になりますが、宥和政策を推進するネヴィル・チェンバレン枢密院議長やハリファックス外務大臣から、宥和政策を検討さえしないことを理由に、辞職するように追い込まれます。

ウィンストン・チャーチルが辞職すれば、ハリファックス外務大臣が首相になり、再び宥和政策を進めることができるということです。

イギリスの首相は、庶民院に内閣不信任案が提出され、庶民院で内閣不信任案で可決されると、総辞職するか、庶民院を解散し、総選挙を行います。

イギリスの首相は、庶民院に内閣不信任案が提出されないように、庶民院で内閣不信任案が可決されないように、権力を行使しなければなりません。

イギリスの首相は、閣僚が辞任することをきっかけに、庶民院に内閣不信任案が提出されないようにします。

イギリスの首相は、閣僚が辞任することが避けられないなら、閣外大臣、庶民院議員の支持を得て、庶民院で内閣不信任案で可決させないようにしなければなりません。

ドイツ軍が侵攻を開始している状況では、イギリスの首相は、庶民院で内閣不信任案で可決された場合、庶民院を解散し、総選挙を行う時間はなく、総辞職するしかありません。

ドイツ軍が侵攻を開始している状況では、イギリスの首相は、ドイツ軍と軍事的に戦いながら、イギリスの閣僚や議員と政治的に戦い、ドイツ軍に対して軍事的に勝ち、イギリスの閣僚や議員に対して政治的に勝たなければならないということです。

この間にも、戦局は悪化し続けます。

1940年5月10日、ドイツ軍の装甲師団主力のA軍集団は、小型でガソリンエンジンを搭載したI号戦車、II号戦車で構成され、アルデンヌ森林地帯を抜け、Ju87シュトゥーカ急降下爆撃機による正確な支援爆撃を受けて、ムーズ川を渡り、敵国のガソリンスタンドを補給に利用し、早い速度で進軍し、連合国軍の背後に回り、攻撃することで、連合国軍を総撤退させ、英仏海峡を目指します。

ドイツ軍の空挺部隊は、防御陣地に降下して、爆破し、歩兵主力のB軍集団が防御陣地を制圧し、ベルギーとオランダに侵攻しました。

ドイツ軍のC軍集団は、マジノ線に侵攻し、マジノ線の要塞群に立てこもるフランス軍守備隊を釘づけにしました。

1940年5月15日、ドイツ軍の歩兵主力のB軍集団は、オランダを占領しました。

1940年5月16日、ドイツ軍の装甲師団主力のA軍集団がイギリス軍とフランス軍の背後へ回り込んだことを知らされたイギリス軍とフランス軍は、総退却を開始し、機動力に勝るドイツ軍のA軍集団にパリ方面への退却を阻まれ、イギリス海峡方面へと退却しました。

1940年5月20日、ドイツ軍の装甲師団主力のA軍集団は、英仏海峡に到達し、イギリス軍とフランス軍を包囲しました。

1940年5月26日、ドイツ軍の装甲師団主力のA軍集団は、カレーを陥落しました。

1940年5月28日、ドイツ軍の歩兵主力のB軍集団は、ベルギーを占領しました。

ウィンストン・チャーチルは、ダイナモ作戦、いわゆるダンケルク撤退戦を行い、庶民院、ラジオ、閣外大臣、再び庶民院で演説をすることで、軍事的、政治的な窮地を切り抜け、イギリスを勝利に導き、戦勝国として、国際連合安全保障理事会で拒否権を持つ常任理事国にしました。

チャーチルの伝記をちゃんと読みたいと思った。

指導者たるもの、かく、あるべし。

戦争映画ではありますが、戦闘シーンは皆無です。

闘いの武器は言葉。言葉だけを武器に、世界大戦を勝利に導いたチャーチルの物語です。

指導者たるものの胆力と努力、そして奥さん以外には決して見せない苦悩が観客に痛いほど伝わってきて、勇気を貰える、そんな作品でした。

当時の国際情勢は、現代のわが国を取り巻く国際情勢とソックリ二重写しに見えるだけに、いろいろと考えさせられる点が多かったです。

大陸には強大な独裁主義国家があります。

また大陸の端には友好国があるものの、その友好国は優柔不断でヘナチョコで大嘘つきで、カラキシ頼りになりません。そういう情勢下なのです(フランスのことです)。

チャーチルは経験しました。

いちばん手助けを必要としている瞬間に、同盟国であるはずのアメリカからも冷たく突き放されてしまう仕打ちを。

結局のところ、島国の住人は、単独で対峙する決意を試されるのでした。

私たちにもまた、大陸の強大な独裁主義と対峙する決意を試される瞬間が刻一刻と近づいているからこそ、この映画に深く共感するのだと思います。

その時に、チャーチルのような胆力の座った指導者を、私たちは持ち得ているのでしょうか。

Never, never, never, never give up.

感情が

政治決断

ドイツと和平か交戦継続かを当時の英国首相のチャーチルが政治決断をする実話ベースの作品。

日本史専攻していた自分はダンケルクの戦いも最近同名の映画を観て知ったくらい。その頃英国もドイツとの和平に傾いていたらしい。直後に英国の首相に就任したチャーチルは和平をせずに戦争継続を宣言。ダンケルクに残された兵士を救うダイナモ作戦を実行する。といった内容だが変わりものだが言葉のひとつひとつに重みがあるそんなチャーチルをゲイリーオールドマンが特殊メイクで演じます。世界史疎い私も楽しめたし勉強になりました。政治決断と言葉の重み。誰かにも観てもらいたい。

全269件中、41~60件目を表示