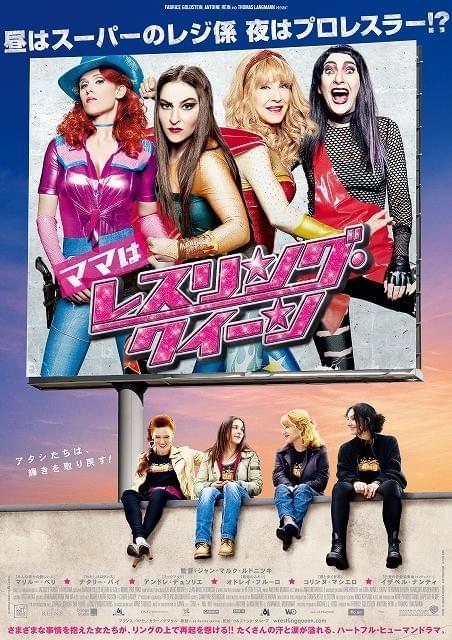

ママはレスリング・クイーン : 映画評論・批評

2014年7月15日更新

2014年7月19日よりヒューマントラストシネマ有楽町ほかにてロードショー

フランス女の再生ドラマをプロレスへの深いリスペクトで援護

昔からフランスでプロレスの人気は高い。パリには普通のバーの地下にリングが設置されたプロレス・バーがあるし、「シュレック」のモデルは“フランスの天使”と逆説的に呼ばれ、愛された強面レスラー、モーリス・ティレットだと言われる。だから、女子プロレスを描いた映画が作られる土壌はあるのだ。

訳あって離れて暮らすプロレスマニアの一人息子に母親として認められたい主人公のローズが、同じスーパーマーケットで働く同僚3人とチームを組み、老トレーナーを担ぎ出してプロレスのリングに上がる。まるで「ロッキー」と「ミリオンダラー・ベイビー」に「フル・モンティ」を足したような話だが、さにあらず。物語の舞台でもあるフランスのプロレス発祥の地、北フランスに生まれ育ったジャン=マルク・ルドニツキ監督は、少年時代から興味を抱いてきたショーとしてのプロレスに対する深いリスペクトを、要のリングで炸裂させる。

まず、名女優のプライドをかなぐり捨てたナタリー・バイが、夫の浮気に苦しむ五十路レジ係、コレット改めリング名“ワンダー・コレット”に扮し、メキシコから襲来したルチャリブレ軍団にサンセットフリップ(前方回転背面落とし)をお見舞いすると、直後、ヒップトス(脇下腕引っ掛け投げ)を食らって撃沈。すると、「最強のふたり」でレズビアンの助手役を好演したオドレイ・フルーロ演じる相棒のセクシー社員、ジェシカ改めリング名“カラミティ・ジェス”が、ダブルアームスープレックス(人間風車!!)で援護する、といった具合に。女優陣の技はほぼ特訓の成果だとか。監督はリング上のキャラ設定と克明な技の再現を追求することで、女たちの自己再生ドラマに正統派プロレス映画の付加価値をプラスすることに成功している。

根底には長引くフランスの不況と、だからこそ、人間を見つめる目にユーモアとペーソスを忘れないフランスのエスプリがある。製作総指揮を担当し、ハリウッド・リメイク権も持つWWE(ワールド・レスリング・エンターテインメント)には、是非オリジナルの風味を受け継いで欲しいものである。

(清藤秀人)