ナンニ・モレッティ監督とは、「親愛なる日記」以来のお付き合いとなる。ベスパに乗った姿は監督作品のトレードマークにもなり、今回も本編前に登場した。出来ることなら素知らぬ顔でやり過ごしたい、気恥ずかしさ、気まずさ、居心地悪さ。モレッティ監督は、日常に潜むそんなあれこれを、じっくりと丁寧に描く。今回も、彼の持ち味が存分に発揮され、幾度となくにんまりとした。(その点、邦題といい予告編といい、ちょっと、いや相当に!ずれている気がした。ドタバタコメディを期待した人は、かなりの肩透かしだと思う。)

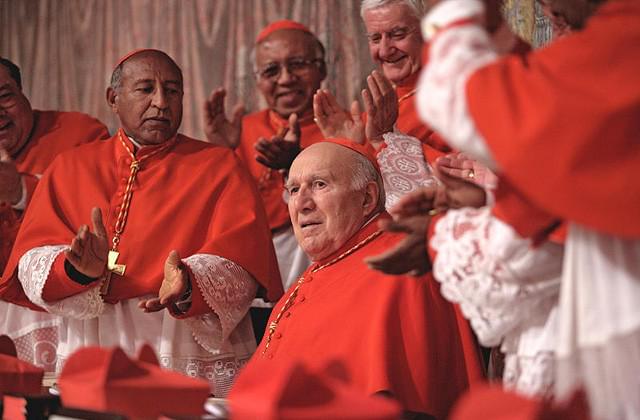

まず、「画」は楽しく、愛嬌がある。赤い帽子にガウン姿(おそろい…のようで微妙に違う。スカパラこと東京スカパラダイスオーケストラのスーツのようでお洒落。)の枢機卿たち。一応は「オトナ」に振る舞いながらも、実際は「コドモ」全開。新法王の選挙にドキドキハラハラ、自分に火の粉が飛んでこないと分かった途端、あっさりお気楽モードになる。シュークリームが食べたい、ガラパッジョ展が見たいと外出したがる三人組には特に笑った。さらには、新法王のカウンセリングを皆で取り囲みワイワイガヤガヤ、アッパーもダウナーもごちゃまぜな愛用の精神薬談義、やたら盛り上がったわりに尻すぼみになるバレー大会。ありゃありゃ…と一瞬は呆れ、たしなめたくなるけれど、「うーん、なんか、わかるなー」という気持ちが勝ってしまい、苦笑い。…あ、そうだ。あの寺村輝夫の「ぼくは王さま」の王さまがいっぱい、と例えたらぴったりくるかもしれない。どこまでもマイペース。好奇心旺盛な半面、ちょっと臆病で移り気。無責任と言えばそれまでだが、憎めないのはコドモのような笑顔のせいだろうか。

とはいえ、物語全体は軽やかさからは遠い。法王という大役に怖じ気づき、街にさ迷い出たメルヴィル。ところが、この映画は、主役である彼を突き動かすような、決定的な出会いも出来事も用意していない。私たちの日常がそうであるように、悩める彼は、どこまでも孤独なままなのだ。

人は、そう簡単には変わらない。とはいえ、「今のまま」もあり得ない。小さなあれこれの積み重ねを経て、少しずつ新たな一歩を踏み出していく。周りの期待に応えるよりも、自分の気持ちを優先した彼の選択。それはむしろ、諸々の面倒を引き受ける覚悟が必要だ。彼を賞賛することもできないし、批判もできない。ただ、ほろ苦さと苦し紛れのほほえみが、余韻として残った。

それにしても、歳を重ねてなお、ミシェル・ピコリは面白い(年長者に生意気ですが…)。往年の彼はギラギラと毒が強いが、いかにも「人のいいおじいさん」といった風貌を手に入れてから、曲者ぶりが倍増した。「ここに幸あり」では性別まで超越するなど、新作の都度、驚かされる。大滝秀治さん亡き今、愛敬と毒を併せ持つ大御所俳優ピカイチかもしれない。これからも存分にはじけてほしい。

軽蔑

軽蔑 3つの鍵

3つの鍵 チネチッタで会いましょう

チネチッタで会いましょう 夜顔

夜顔 美しき諍い女

美しき諍い女 息子の部屋

息子の部屋 小間使の日記

小間使の日記 ここに幸あり

ここに幸あり