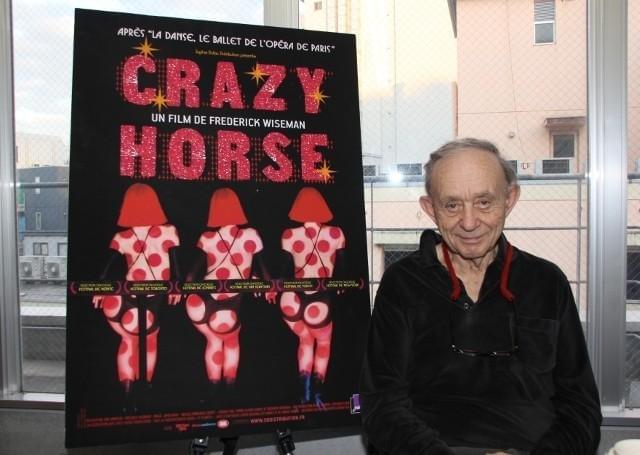

映画が始まり、しばらくして驚いた。「え? ワイズマン監督なのに音楽?」監督といえば、ナレーションなし、字幕なし、音楽なし。素っ気ないほど淡々としたつくりでありながら、映像は饒舌にテーマを語り出す…というのが持ち味のはず。80歳を越えて心境の変化が?と戸惑ううちに、あっさりと謎は解けた。今回の題材は、パリの歴史あるナイトクラブ、クレイジー・ホース。映像に似合いすぎるその音楽は、舞台上の音楽だったのだ。やはり、ワイズマン節は健在。にやりとさせられた。

洗練されたヌードダンスを夜な夜な披露しているクレイジー・ホース。このような機会がなければ、この種のショーに触れることはまずなかっただろう。ワイズマン監督は、相変わらず冷静に、一流のエロスを創造する人々を追う。ダンサーたちを選ぶ規準は、踊りの資質ではなくボディライン。映画の初めから終わりまで、踊る彼女たちの裸体が繰り返し映し出される。他人のお尻や胸を、こんなにアップで様々な角度からまじまじと見たことはないかも…と思うくらいに。けれども、そこにいやらしさは全くない。あくまで、エロスを造り出す要素のひとつ。そんな彼女たちの身体は美しく、しなやかで力強かった。

いつもながら、様々な人や場所へ丹念にカメラが向けられる。ミーティングでの舞台監督と衣装係のバトルなど、定番とはいえスリリングで息を飲む。舞台監督が産みの苦しみやひらめきの大切さを説いても、「創造はあなたの仕事。私の仕事をしっかりやらせて。」と臆せず言い切る衣装係。思わずゾクリとした。「芸術だから」でなんでも許され、可能になるわけではない。ショーには、ビジネスとしての側面もあるのだ。彼らは、お客だけでなく、株主さえも納得させる必要がある。そして、彼ら自身に対しても。異なる立場からショーにかかわる以上、激しいぶつかり合うことは時に必至だろう。しかし、目指すところは共通。そこにプロの厳しさ、爽快さを感じた。

加えて印象的だったのは、ダンサーたちがロシアの有名バレエ団のビデオをわいわいと眺めるシーンだ。小さなミスを見つけては笑い転げる彼女たち。しかし、ふとあるダンサーがつぶやく。「床が滑りやすいのね…踊りにくそう。」そんな悪環境は、クレイジー・ホースではまず考えられないことだろう。彼女たちには、常に最高の舞台が用意されている。選び抜かれ、研ぎ澄まされた音楽、照明、衣装…。ダンサーが気に入っている衣装さえ、照明が当たると身体のラインが映えないからと作り直される。そして、昼夜問わず街頭に立つドアマンや、黙々と舞台道具を設置し、舞台を掃除するスタッフ。そんな一人ひとりの存在を、ワイズマン監督は余さず際立たせる。

最高の舞台をめざし、地道な継続と改善を積み重ねていく人々。舞台がいかに複雑で緻密か、痛感させられた。瞬く間の134分、久しぶりに充実感ある映画を観た。

(ちなみに…以前、地方で同国の某有名バレエ団の公演を観たことがある。公演前に、ホール近くのファミレスで団員らしき女性たちが食事をしていて驚いた。さらには、音楽は運動会のBGM並みの大雑把さ…。そんなことを、ふと思い出した。)

ボストン市庁舎

ボストン市庁舎 至福のレストラン 三つ星トロワグロ

至福のレストラン 三つ星トロワグロ ナショナル・ギャラリー 英国の至宝

ナショナル・ギャラリー 英国の至宝 ボクシング・ジム

ボクシング・ジム 行き止まりの世界に生まれて

行き止まりの世界に生まれて FLEE フリー

FLEE フリー ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方

ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方 ナワリヌイ

ナワリヌイ シチズンフォー スノーデンの暴露

シチズンフォー スノーデンの暴露 わたしは金正男を殺してない

わたしは金正男を殺してない