急に観たくなって、アマプラでレンタルして再鑑賞。今観ても、変わらずに大好きな映画のままだった。

いわゆる「世間」の「どストライク」の位置からはちょっと外れた、でもそこの絶妙な居心地や、バランスのよさというのが、ロケーションや別荘自体の雰囲気や、車などの大道具から小道具、登場人物たちの置かれている環境に至るまで、全編に行き届いたリアリティあふれる作品。ズレていることを自覚する登場人物たちの、葛藤と自己肯定感がゆるく描かれる。

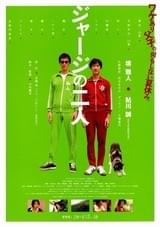

あの父に、そこらの俳優ではなく、鮎川誠をキャスティングしたのが素晴らしい。

彼だからこそ滲み出る説得力が、この映画のよさを決定づけているし、息子役に堺雅人というのがピッタリ。

<ここから内容に触れたあれこれ>

・今作の舞台は、いわゆる軽井沢の群馬県側の「北軽井沢」と呼ばれる地域(長野原町)の、更に隣の嬬恋村。映画に出てくる通り、キャベツの一大産地で、浅間山や四阿山や白根山に囲まれたとても素敵な場所なのだが、「旧軽井沢」辺りを頂点にした「軽井沢」という別荘地ブランドという点からみると周辺地。なので、登場人物たちにとっては「涼しさ」のみが、唯一東京に勝てる武器と思っているという描き方が、ずっと地方で生まれ育ってきた自分が都会に持っていた眼差しと近いところがあって、シンパシーを感じてしまう。

・カマドウマが度々登場するが、とってもリアル。嬬恋村の休暇村鹿沢高原のキャンプ場のトイレで度々遭遇したことを思い出した。

・トイレは汲み取り。みんなガラケー。携帯の電波が入るかどうか問題。未だにファミコン。テレビも多分アナログ。DVDではなくビデオレンタル等々。そこを通り抜けてきた者からすると、時代の移り変わりの境目を改めて自覚できる。

・同様に、「和小」の読み方は、今ならスマホで検索して一発で答えが出てしまうので、物語自体が成立しなくなってしまうところ、当時はネットにつながっていても電話のアナログ回線か、いいところADSLなので、すぐに「ググれ!」などとも言われずに、積極的に知ろうとしないことが許される幸せな環境だったよなとも思った。

・ちなみに「和小」は、今も長野県東御市にある。もとは、明治時代に周辺の村が合併した際に、「和」で納める「和納」村にしようと流れの中で「和」の一文字でも読ませられるのではないかということになって、村名が決まったとのこと。とても教育に力を入れていた所で、ほぼ村民の寄付で建てられた旧和学校の校舎が県宝に指定されて、現在資料館にもなっている。

・ビックリしたのが、東京の気温35度という気象情報。20年もたたないうちに、38度、39度が当たり前になってしまった。温暖化の進み方の速さに危機感を抱く。

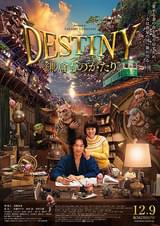

DESTINY 鎌倉ものがたり

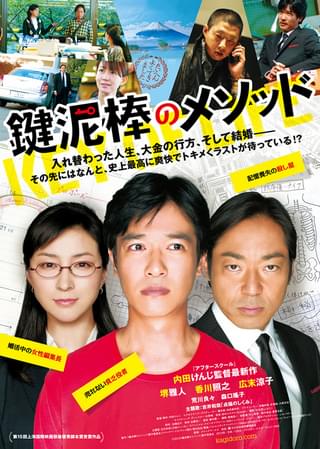

DESTINY 鎌倉ものがたり 鍵泥棒のメソッド

鍵泥棒のメソッド ツレがうつになりまして。

ツレがうつになりまして。 その夜の侍

その夜の侍 北の桜守

北の桜守 クヒオ大佐

クヒオ大佐 武士の家計簿

武士の家計簿 大奥~永遠~[右衛門佐・綱吉篇]

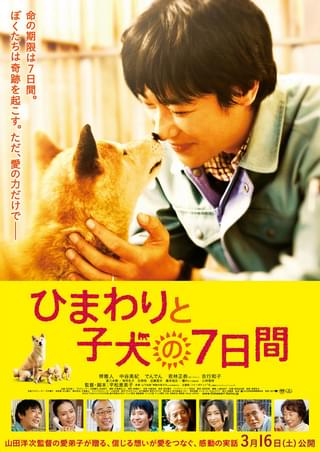

大奥~永遠~[右衛門佐・綱吉篇] ひまわりと子犬の7日間

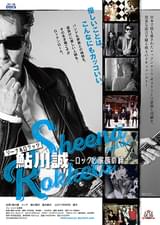

ひまわりと子犬の7日間 シーナ&ロケッツ 鮎川誠 ~ロックと家族の絆~

シーナ&ロケッツ 鮎川誠 ~ロックと家族の絆~