おくりびと : インタビュー

東京で職を失ったチェロ奏者が、故郷の山形で遺体を棺に納める「納棺師」という職業に就き、様々な死と向き合いながら成長する姿を描いた人間ドラマ「おくりびと」。先の第32回モントリオール世界映画祭でワールド・コンペティション部門のグランプリを受賞した本作について、「料理の鉄人」や「世界遺産」など数多くの名作TV番組の構成作家として知られ、本作で初の映画脚本を手掛けた小山薫堂氏に話を聞いた。(文・構成:佐藤睦雄)

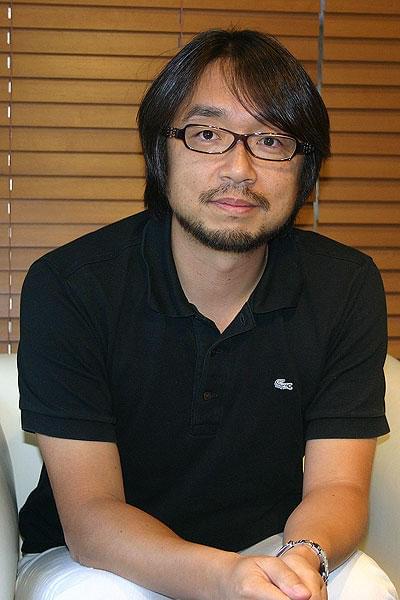

小山薫堂氏インタビュー

「この映画は、娘に贈る遠大な“遺書”なんです」

──「おくりびと」の脚本を書いた経緯は?

「最初、本木(雅弘)さんが『納棺師をやりたい』とおっしゃったのが企画のはじまりですね。それから本木さんが事務所の社長に相談し、中沢(敏明)プロデューサー(『蝉しぐれ』『スキヤキ・ウエスタン ジャンゴ』)に話を持ちかけたそうなんです。なぜか分からないのですが、ぼくを指名してくださったんです。何で、ぼくなんでしょうね? 最初は断ったんですけど、本木さんの事務所の竹中(直人)さんのチーフマネージャーが大学時代の仲間で、彼から説得されたんです。『そこまで期待されているのか』と思い、『じゃ、やってみます』となって引き受けたわけです。お葬式というテーマについては、大好きな伊丹(十三)監督が『お葬式』で先にやっているんで、最初は正直難しいと思いました。納棺師が主人公、本木さんが主演、山形・庄内地方で撮るという制約、つまりお題がありまして、それで庄内にシナハン(シナリオハンティング)で行ったんですよ。お寺の住職や葬儀場職員にお会いした。他に納棺師の方2名がいらして、3時間ぐらいインタビューさせていただいたんですよ。その内容をもとにストーリーは練りました」

──とはいえ、納棺師の儀式を脚本で書くのは大変な作業だったのではないですか?

「納棺の儀式については、ぼくは恐くて遺体を見られないから、『納棺師の所作は美しい』とト書きに書く程度でした。でも、映画を見るとその儀式はとても美しいですね。あれは、滝田(洋二郎)監督の演出のおかげです。本木さんの演技はすごいと思いました。ちょっと本木さんが出られているお茶のCMの世界観に通じるものもあって、静謐で素晴らしかったですね。自分で『納棺師をやりたい』と言ってきたことだけのことはあるな、という見事さでした」

──物語に盛り込んだエピソードで、特にこだわったものは?

「物語をつくる上で、最初に“石文”を使おうと思ったんですよ。いま携帯電話全盛で、伝える側も伝えられる側もいかに楽ちんに伝えるかという時代じゃないですか。石文は向田邦子さんのエッセイで最初知ったんですが、石を選んで渡し、相手に思いを伝えるもの。これを何年も前から思っていたんですね。それと食について、生きていくための食、つまり命をいただくということ、食物連鎖というか、命のバトンタッチというか、それをテーマにしたいなと思ったんです。

あと、個人的に好きなエピソードは銭湯のシーンですね。大人になって田舎に帰って、子供のころ行っていた銭湯で、番台のおばちゃんから『あら、大きくなったわねえ』とやさしく声をかけられる、そんなシーンを盛り込みたかったんです。その銭湯のおばさん(吉行和子)は、火葬場のおじさん(笹野高史)と大人の恋愛じゃないけど、独特の距離感があっていいなと思いますしね。あの笹野さんの造型は、シナハンで火葬場に行ったとき、そのまま役者にしたいぐらいのいい顔をしたおじさんがいたからです。笹野さんが(あの世におくるとき)劇中で、三途の川を『門かなあ』と評するセリフがありますが、その言葉もそのおじさんからいただいたもので、印象に残っていた言葉でした」

──主人公・小林大悟役に本木雅弘、妻の美香役に広末涼子。ほかにも名バイプレーヤーが多数出演していますが、キャスティングは想定どおりですか?

「キャスティングに関していえば、最初の脚本では、広末(涼子)さん演じる主人公の奥さんは同級生という設定だったんですよ。だから、広末さんだと聞いたときは一瞬『エッ』と思いましたけどね(笑)。売れないチェロ奏者を支えている妻で、仕事を失った後、夫の故郷・山形までついて行く女房ですよ。いい女だったら、ついて行きませんから(笑)。高校時代から同級生で、情で結ばれたようなカップルとして同じ年齢にして書いていたんです、最初の脚本はね。監督が滝田さんに決まり、すぐに『広末さんを使いたい』と言われて、年下の女性がはたして、あの主人公に惹かれるんだろうかと考えると、キャラクター設定が変わるじゃないですか。ぼくは正直書き直すのが面倒くさかったんで(笑)、いったんは反対したんですよ。でも、映画を見たら、監督のおっしゃるとおりで大正解でした。最高の演技をしてくださったと思います」

──その妻が、納棺師である夫に「けがらわしい」というセリフが、ある意味、ドラマを生みます。

「ぼくは納棺師という職業に関して差別的な目で見ていないので、もうちょっとやんわり書いたんですが、滝田監督が描写で、より浮き彫りにしていますね。本木さんが納棺師の仕事に出かけた先で、暴走族がいて、その親たちが『おまえら、あんなふうな仕事にしか就けないぞ』というセリフがありますが、脚本の段階ではなくて、滝田監督が付け加えたシーンですね。このあいだ、ある映画評論家の方に言われ、なるほどなあと思ったんですけど、滝田監督はピンク映画出身で、『職業的差別を受けていたからじゃないか』と、“その方”は分析されているんですよ。その職業が後半になって尊い職業に見えてくるから、感動的なわけですけどね」

──主人公がチェロ奏者であるのも、指先の器用さをほのめかしていて秀逸ですね。

「主人公の前職についてですが、最初からチェロ奏者がいいかなと思ったんです。ぼくはいつも原稿を書くとき、音楽を聴きながら書くんですが、今回は『ヨーヨー・マ・プレイズ・モリコーネ』というチェロ奏者ヨーヨー・マが作曲家エンニオ・モリコーネの楽曲を演奏するチェロ曲のCDをヘビーローテーションでずっと聴いていたんですね。そこで、本木さん演じる主人公をもっと劇的にするためには元チェロ奏者にするのがいちばんだと思ったんです。チェロを入れるケースって棺おけほどじゃないにしても大きいので、いいかなと思いまして。映画に使われるチェロ曲は久石譲さん作曲の名曲でした。でも最初に、映画のこともよく分からないまま、中沢さんに『曲はモリコーネさんにお願いします』と、発注から完成までに時間がかかるだろうからと、脚本も完成していないのに無謀にも言ったんです(笑)。中沢さんは『はいはい』と聞き流していましたけど。完成した脚本に音声ファイルを付けて渡したんですけど、『あっち、連絡取れました?』『はいはい』てな調子でしたね(笑)。その後に完成した音楽を聴かせていただいたんですが、曲を聴くと本当に素晴らしかったです。あの音楽がドラマを劇的に機能させていますね」

──先ほどもおっしゃった食のシーンが印象的ですが、TV「料理の鉄人」で放送台本を手がけた経験はものを言いましたか?

「ええ、少しは。だからか、納棺師の社長の山崎(努)さんが大好きなものとして食べるのは『フグの白子焼き』って脚本にちゃんと書きましたし、クリスマスの夜に食べるのは『骨付きのフライドチキン』と書きました(笑)。塩をふったフグの白子焼きは、ぼくも食べるたびに『申し訳ないけど、美味いな』と思いながら食べているんです。白子って男にとって、特に命をいただく感覚がありますよね、精子ですから。山崎さんは『困ったことに、美味いんだな、これが』と言いますけど、実はあのシーンで削られたセリフがあるんですね。『わしら、塩には一生困らないからな』と、山崎さんのセリフを書いていたんですけど、カットされました(笑)。最近はハーブ入りのお清め塩もありますから。伊丹十三監督作品でも大好きな『タンポポ』に出ていた山崎さんに『フグの白子ってどうやって食べるんですか?』と聞かれ、『チューチューと吸うように食べてください』と言ったら、本当に美味しそうに食べていましたね。実は、牛肉や豚肉は大好きでよく食べるんですけど、鶏肉はあんまり食べないんです。なぜかというと、鳥は小さいんで、たくさん食べて2人ぐらいで鳥の命をシェアするじゃないですか。牛とかは100人でシェアできるので、そのぶん、『罪が軽くなる』と思うんですよね。シラスなんて最悪ですよね。ひと口で何100匹の命をいただくわけですから(笑)」

──冒頭にも、映画の小道具としての“石文”を使ったとおっしゃっていましたが、何か大きな思い入れがあるんですか?

「物語の構成として、まず登場人物それぞれの人物像を考え、最後のオチとして石文を使ってどう劇的にするか考えました。ぼくは、娘からある石をもらっているんですよ。それを大切に金庫にしまっています。『ぼくが死ぬとき、あの石を持って行こう』と思っているんです。娘はまだ小さいですけど、大人になったとき、この映画を見てくれると思うんですよね。本人はぼくに石を渡したことなんて憶えていないと思うんだけど、それを思い出させるための“布石”としての映画なんです、この『おくりびと』は。娘に贈る遠大な“遺書”なんですよね(笑)。でも、これで脚本家の仕事は最後ではありません。今後も映画の脚本のチャンスがあれば書いてみたいと思っています」