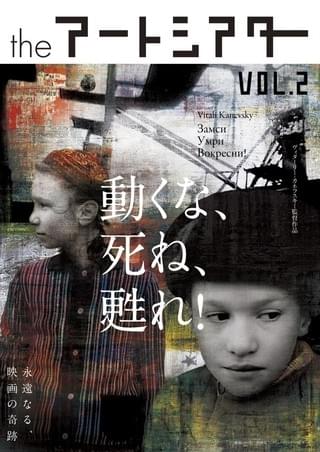

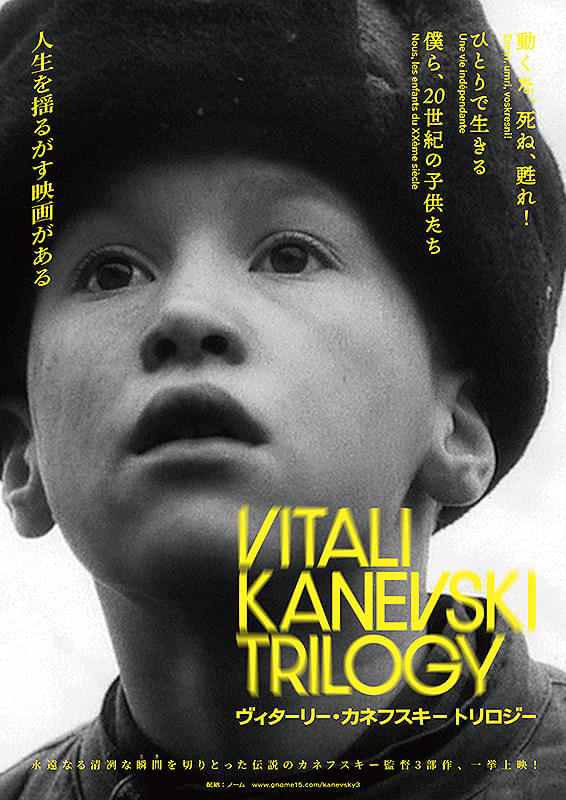

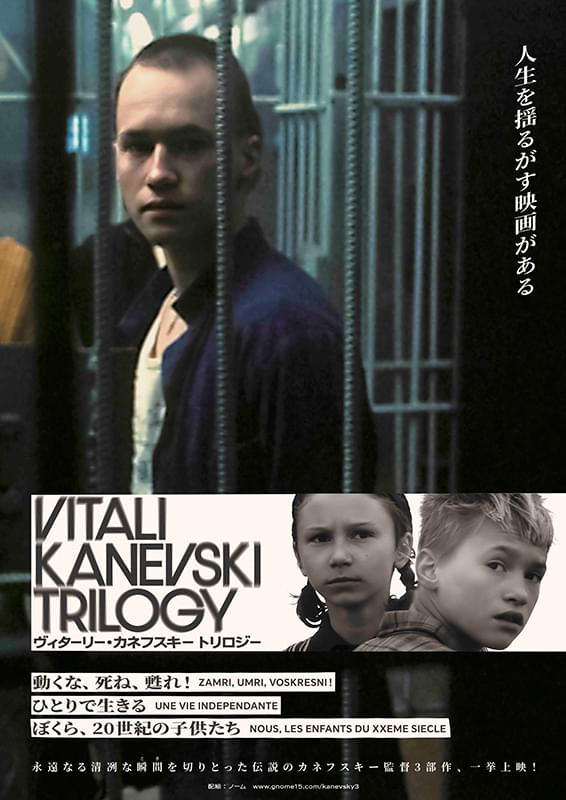

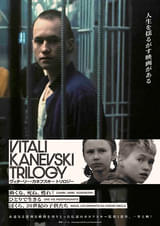

動くな、死ね、甦れ!

劇場公開日:2025年8月23日

- 予告編を見る

- U-NEXTで

関連作品を見る PR

解説・あらすじ

旧ソ連出身のビターリー・カネフスキー監督が、自身の少年時代の記憶をもとに描いた青春ドラマ。収容所地帯の町で暮らす少年少女の過酷な運命を鮮烈かつ叙情あふれるタッチで描き、カネフスキーが当時54歳にして第43回カンヌ国際映画祭カメラドール(新人監督賞)を受賞した。

第2次世界大戦直後のソ連。強制収容所地帯となった極東の小さな炭鉱町スーチャンに暮らす12歳の少年ワレルカは、シングルマザーの母親に反発し、悪戯ばかり繰り返していた。同じ年の少女ガリーヤはいつもワレルカのことを気にかけており、彼が窮地に立たされると守護天使のように現れて助けてくれる。そんなある日、度を越した悪戯で機関車を転覆させてしまったワレルカは、逮捕を恐れてひとり町を飛び出す。

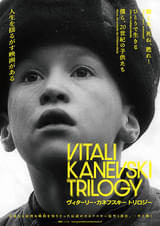

2017年、世界の名作を上映する企画「the アートシアター」の第2弾作品としてリバイバル公開。2025年、特集上映「ヴィターリー・カネフスキー トリロジー」にてリバイバル公開。

1989年製作/105分/ソ連

原題または英題:Zamri, umri, voskresni!

配給:ノーム

劇場公開日:2025年8月23日

その他の公開日:1995年3月18日(日本初公開)、2017年10月7日

原則として東京で一週間以上の上映が行われた場合に掲載しています。

※映画祭での上映や一部の特集、上映・特別上映、配給会社が主体ではない上映企画等で公開されたものなど掲載されない場合もあります。

スタッフ・キャスト

- 監督

- ビターリー・カネフスキー

- 脚本

- ビターリー・カネフスキー

- 撮影

- ウラジミール・ブリリャコフ

- 美術

- ユーリー・パシゴーエフ

- 衣装

- タチアナ・コチェルギーナ

- ナターリヤ・ミリアント

- 編集

- ガリーナ・コールニローバ

- 音楽

- セルゲイ・パネビッチ

受賞歴

第43回 カンヌ国際映画祭(1990年)

出品

| カメラドール | |

|---|---|

| 出品作品 | ビターリー・カネフスキー |

| ある視点部門 | |

| 出品作品 | ビターリー・カネフスキー |

ジョーカー

ジョーカー ラ・ラ・ランド

ラ・ラ・ランド 天気の子

天気の子 万引き家族

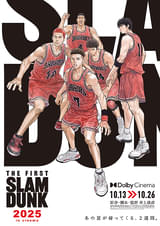

万引き家族 THE FIRST SLAM DUNK

THE FIRST SLAM DUNK ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド この世界の片隅に

この世界の片隅に セッション

セッション スパイダーマン:ホームカミング

スパイダーマン:ホームカミング ダンケルク

ダンケルク