ネタバレ! クリックして本文を読む

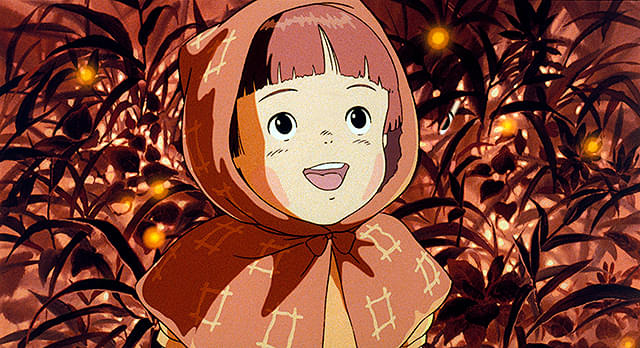

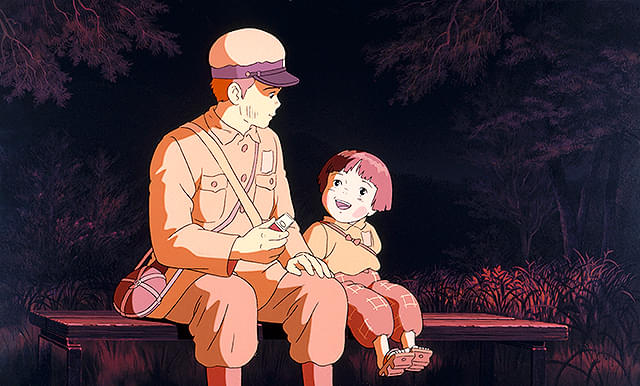

節子の気持ちよりも食欲を優先した瞬間を後悔して死にきれないでいる清太の回想物語として描かれる映像は、この構成でなければ伝わらない人間の太い欲と清い理性の物語であり、その主題で隅々までよく練られた素晴らしい作品です。映画前半でサクマドロップを節子にあげようとしてひとつも手を付けなかった清太は、戦争の困窮の中でじわじわと食欲の虜になっていく。節子を喜ばせたいと思う理性的な兄としての人間の心が、生物としての人間の食欲に抗えなくなっていく太い自分に蝕まれていく過程がどうしようもなく描かれていて、戦争映画としての鑑賞ももちろんあるが、戦争という舞台装置で浮き彫りにされる理性と欲の葛藤が真の主題のように思える。清く太い「清太」と対照的な「節子」という名前もよく練られていて多くの感情的な評価よりもわかりやすく技巧的な作品であると思う。

白米のために、節子が大事に思う母の形見の着物を売ってしまった肉体世界の清太を、あの世に行ききれずに見つめる清太が見つめて激しく首を振る。自分が守りたかったのは節子の心で、妹思いの兄でありたかったのに、食欲に翻弄されてそれを見失う自分を、肉体を手放した今なら客観的にわかる、その後悔が伝わってきて終始苦しい。肉体を手放した清太と同じようにお腹が減らない。

最後のシーン、なぜ清太はこちらを(鑑賞者としての私たちを)見るのか、まだ生きてる肉体を持っている私たちは、生きている故の欲求に抗えない、抗えずに、理想や清いありたい自分を損なって生きていることに気づかない。気づいてというメッセージというよりは、ほら、気づいても抗えないだろう、の諦めの視線に私には見えた。見つけたドロップを自分で食べるという選択肢を思いもつかずに節子に与えた清太が、清太が生きたかった自分であり、膝の上で眠る節子の傍らでドロップ缶が光り輝くのは、清太の心情そのものなのである。

「清太はおばさんのところから逃げた、働けばよかったのに」という論調が一部あるが、節子には父も母もおらず、父も母もいるあの家庭にいることが、節子の元気をどれほど奪うか、「持たざること」を強調するのは、いつでも「持つことができている者」との比較であり、母の不在を強調するあの家から出た清太は節子の心をより活かすためにとった行動であるということをもっと想像してほしいと思う。私がシングルマザー時代に、父のいる家庭が多いフードコートで一人待たせてしまった息子が寂しさのあまり泣いていて、その時のことを思いました。

パンダコパンダ

パンダコパンダ パンダコパンダ 雨ふりサーカスの巻

パンダコパンダ 雨ふりサーカスの巻 赤毛のアン

赤毛のアン 太陽の王子 ホルスの大冒険

太陽の王子 ホルスの大冒険 じゃりン子チエ 劇場版

じゃりン子チエ 劇場版 いわさきちひろ ~27歳の旅立ち~

いわさきちひろ ~27歳の旅立ち~ ジョーカー

ジョーカー ラ・ラ・ランド

ラ・ラ・ランド 天気の子

天気の子 「鬼滅の刃」無限列車編

「鬼滅の刃」無限列車編