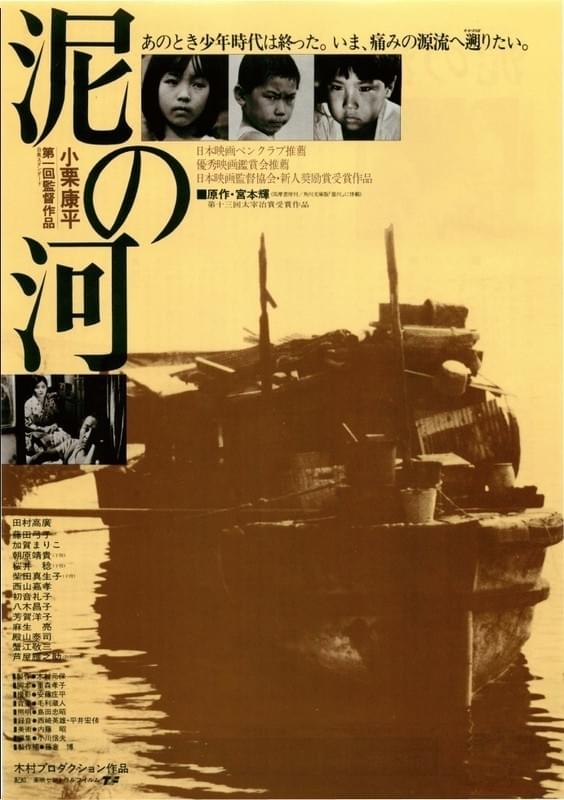

泥の河

劇場公開日:1981年1月30日

解説

大阪安治川河口を舞台に、河っぷちの食堂に住む少年と、対岸に繋がれた廓舟の姉弟との出会いと別れを描く。第十三回太宰治賞を受賞した宮本輝の同名の小説を映画化したもので、脚本は人気TVシリーズ「金八先生」の重森孝子、監督は浦山桐郎監督に師事し、これが第一回作品となる小栗康平、撮影は「泣く女」の安藤庄平がそれぞれ担当。

1981年製作/105分/日本

原題または英題:Muddy River

劇場公開日:1981年1月30日

あらすじ

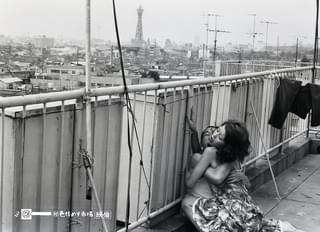

朝鮮動乱の新特需を足場に高度経済成長へと向かおうとしていた昭和三十一年。河っぷちの食堂に毎日立ち寄っていた荷車のオッチャンが事故で死んだ。ある朝、食堂の息子、信雄は置き去りにされた荷車から鉄屑を盗もうとしていた少年、喜一に出会った。喜一は、対岸に繋がれているみすぼらしい舟に住んでおり、信雄は銀子という優しい姉にも会った。信雄の父、晋平は、夜、あの舟に行ってはいけないという。しかし、父母は姉弟を夕食に呼んで、暖かくもてなした。楽しみにしていた天神祭りがきた。初めてお金を持って祭りに出た信雄は人込みでそれを落としてしまう。しょげた信雄を楽しませようと喜一は強引に船の家に誘った。泥の河に突きさした竹箒に、宝物の蟹の巣があった。喜一はランプの油に蟹をつけ、火をつけた。蟹は舟べりを逃げた。蟹を追った信雄は窓から喜一の母の姿を見た。裸の男の背が暗がりに動いていた。次の日、喜一の舟は岸を離れた。「きっちゃーん!」と呼びながら追い続けた信雄は、悲しみの感情をはじめて自分の人生に結びつけたのである。船は何十年後かの繁栄と絶望とを象徴するように、ビルの暗い谷間に消えていく。

スタッフ・キャスト

受賞歴

第54回 アカデミー賞(1982年)

ノミネート

| 外国語映画賞 |

|---|

兵隊やくざ

兵隊やくざ 清作の妻

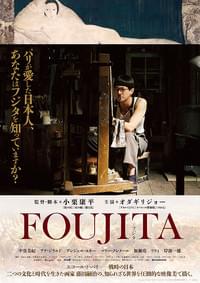

清作の妻 FOUJITA

FOUJITA ジョーカー

ジョーカー ラ・ラ・ランド

ラ・ラ・ランド 天気の子

天気の子 万引き家族

万引き家族 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド この世界の片隅に

この世界の片隅に セッション

セッション