宝島 : 特集

【超異例の「宝島」現象】 全国各地から“熱狂”の地響

き 魂を揺さぶり続ける体験…こんなにも早く、心の底

から“観てほしい”と感じた映画は初めてかもしれない。

“今に届けたい映画”の目撃者たちの魂震レビュー

映画.comに“異例の超最速レビュー”を掲載した映画「宝島」が、9月19日、遂に公開を迎える。

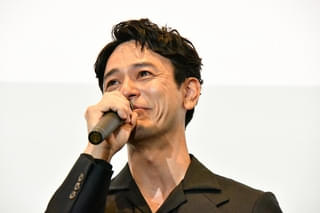

“超最速レビュー”を展開したのは約3カ月前――時を同じくして、大友啓史監督&主演・妻夫木聡は、同作を引っさげて「全国キャラバン」へと向かっていた。

通常、映画を巡る“熱狂”というものは、公開直前から直後に起こるものだ。しかし「宝島」は違った。公開のはるか前から、大友監督と妻夫木が携えた“熱”が全国へと伝播し、各地でとてつもない熱狂を巻き起こしている。

この状況“普通ではない”……もはや「宝島現象」だ。

一体“いま”何が起こっているのか――。

こんなにも早く、そしてこんなにも強く、心の奥底から“観てほしい”と思った映画は、初めてかもしれない。

【宝島現象が起きている】全国で衝撃の盛り上がり

上映会は各地で満席続出&涙、特集記事に極度の反響!

まずは「宝島現象」のすさまじさを紹介させてほしい。

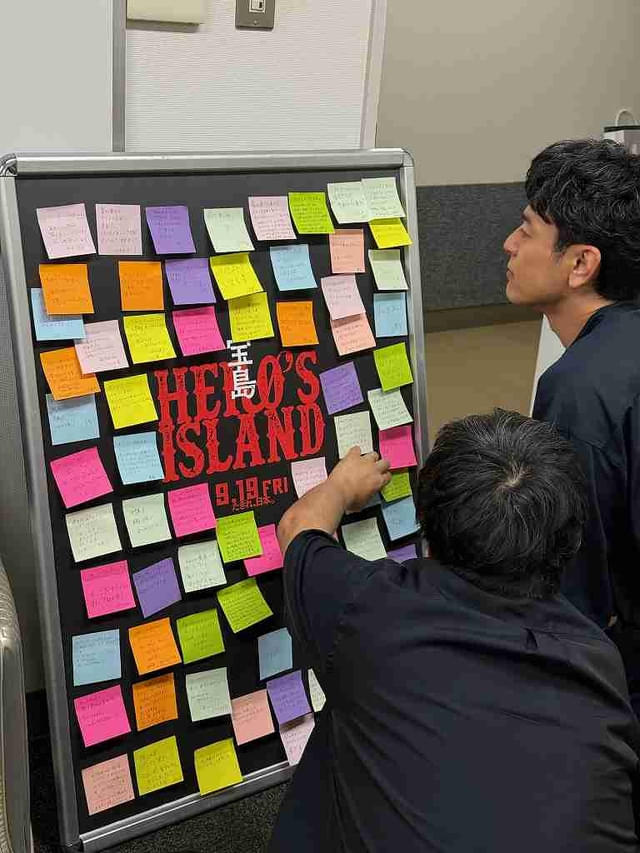

[宝島現象①]大友啓史監督&妻夫木聡が全国キャラバンへ!満席続出、観客との“直接交流”は映画に匹敵する“名場面”を生み出して――作品の魅力を“伝播する”人も続出

大友監督と妻夫木らが映画「宝島」を携えて全国各地をめぐり、その土地の人々と直接交流する「全国キャラバン」。およそ通常の宣伝ではあり得ない“異例のプロモーション”であり、だからこそ話題になっているのだが……始動のきっかけは、妻夫木の本作にかける“情熱”だった。

物語の舞台となる沖縄を皮切りに、本州全土を駆け巡り、北海道、九州、四国にまで足を延ばし(全国20エリア以上!!!!)、大友監督とともに自らの思いを伝えていった。

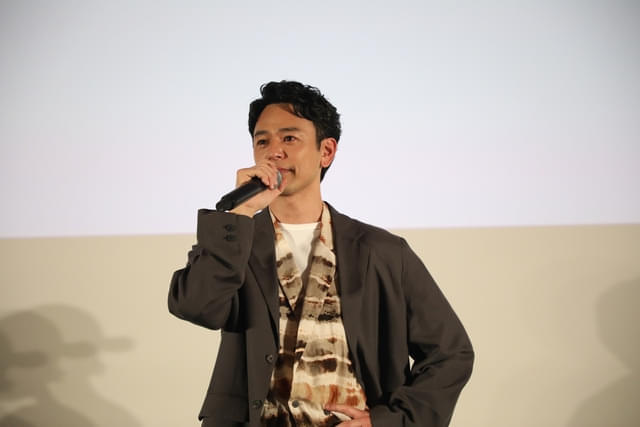

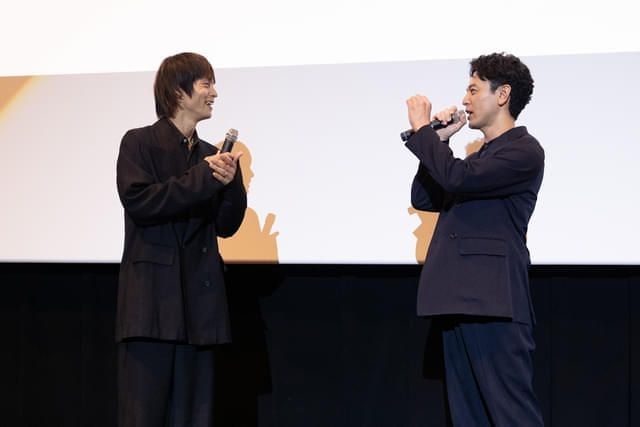

単なる“全国での舞台挨拶”? いやいや、そんな表現には“収まらない”。上映会は毎回「満席」。しかも各地では、実際に作品を“目撃”した観客たちと、妻夫木&大友監督が“直接交流”し、通常の舞台挨拶と異なる「ステージ」と「客席」の垣根を超えた濃密なコミュニケーションが行われていたのだ。

その中には“涙の展開”だけではなく、製作サイドに「(作品を生み出してくれて)ありがとう」という感謝を伝えるという“名場面”も生まれている。

この圧倒的な盛り上がり、“文字”だけでは100%伝えきることができない。だからこそ、実際の現地映像を見てもらおう。

[沖縄・プレミア試写会@沖縄・シネマQ]

[愛知・トークショー@ららぽーと安城]

[長野・劇場舞台裏での交流@松本シネマライツ]

[長野・舞台挨拶付先行上映会@松本シネマライツ]

キャスト&スタッフだけではなく、観客も、映画館で働く人々にも「宝島」を“伝えている”――。

[宝島現象②]“宣伝アンバサダー”妻夫木聡は観客ひとりひとりの“目”を見て、自らの“言葉”を投げかけていた――最も理想的な形で「映画を“伝える”」→数カ月前から熱狂が拡大。9月19日、この活動はきっと大輪を咲かせるはず

“宝島宣伝アンバサダー”として全国行脚を続けた妻夫木。ほぼ毎週末に各地へと飛び立ち、胸に秘めた思いを――時に堪え切れぬ涙を交えて――観客に伝えていった。

しかも、妻夫木は舞台挨拶に登壇するだけではなかった。まさに全身全霊で、観客1人1人に向き合った。特筆すべきは、上映後、帰路につく観客全員に名刺を渡していたことだろう。

実際の映像を見て頂こう(この映像は、5分強とわりと長尺だ。だが、是非“全編”を見てほしい。ここに「全国キャラバン」と、映画「宝島」の本質が詰まっている)。

[沖縄・プレミア試写会後の名刺配布の光景/@沖縄・シネマQ]

観客ひとりひとりの目をしっかりと見て、その言葉に耳を傾け、真摯な言葉で応じていく――効率重視の昨今、この地道な活動は時代に逆行しているのかもしれない。

だが、これだけは断言できる。妻夫木の“熱”を直接感じとった人々は、「宝島」をまだ見てない人にその魅力を伝えていくだろう。1人が2人へ、4人へ、10人へ……と「宝島」は確実に全国へと“拡がっている”。

そして、我々映画.comもまた、「宝島」に突き動かされた者の“1人”だ――。

[宝島現象③]映画.comでは“超異例”となる“超最速レビュー”を掲載 とてつもない反響に確信→この映画は、やはり“伝えなければいけない”ものだった

「宝島」を多くの人々に伝える――その走りとなったのが、第1回特集の“超最速レビュー”だった。

>>第1回特集「早すぎる、だが伝えたい“魂震”の超最速レビュー」をチェック!)

映画.comでは“超異例”となる「公開3カ月前」のレビュー。しかし、映画の公開を心待ちにしている人のためにも、物語の内容に深く言及することはできない。「どうにかして伝えたい」という確固たる思いがある一方で、「あまりにも早すぎるのではないか……」という不安もあったことを、ここで打ち明けておきたい。

同特集で伝えることができたのは、映画を観たことで生じた“パッション”だけだったと思う。

期待と不安が入り混じった中での掲載スタート。そして、その反響は――なんと、特集ページにおけるページビュー数が“年間トップクラス”だったのだ。

今はただただ公開日が楽しみで仕方がない……のだが、私たちには「宝島」のために、まだまだやれることがある。それは「宝島」に触れた者たちの“言葉”に焦点を当てること――。

次のパートでは、本作の魅力に直結する“作品の感想”にフォーカスをあてていくので、お付き合いいただきたい。

【本編に、何を感じるのか】全国の“目撃者”たちから、

魂震の感想が続々…9月19日、映画館で会いましょう

なぜ「宝島」に魅了されるのか――その“答え”は、目撃者たちの“言葉”に詰まっている。

[目撃者①:物語の舞台・沖縄からの声]時間を忘れて“没入”した観客は何を感じた?

まず、物語の舞台「沖縄」の人々の感想を紹介したい。本作を真っ先に鑑賞することになった沖縄の人々は、本作をどう受け止めたのか――。

「戦後の沖縄の現実――その痛みも葛藤も誇りも、この作品は真正面から受け止め映し出していました。私は沖縄で生まれ育ちましたが、自分の中にあった色んな感情が込み上げ気づけば涙が溢れていました」

「アメリカ統治の複雑な時代に、複雑な思いを持つうちなーんちゅ達。言葉では言い表わせない、当時のリアルをここまで生々しく伝えてくれるなんて。沖縄県民はもちろん、全国民が観るべき映画」

「映画を観て改めてこれまでの沖縄の移り変わり(世変わり)を考えてしまいました。 3時間余りの上映でしたが、見入ってしまいあっという間に終わりました。見終わったあとの感想は…一言では言えないです」

「イクサが終わり、生きることに必死だった時代の沖縄、皆んな思う事は『幸せ』になる事だと思います。自分の両親の親はその世代、命を繋げてくれた事に感謝しかありません」

「コザで生まれ育った私が見ても、当時の沖縄への没入感、引力がある映画だと思う。 様々な立場の人、思考や思想がある点を丁寧に触れていて取りこぼさない、あるがままの沖縄を描こうという意思、姿勢を感じる」

「戦後80年の節目に公開となるのも偶然ではないと思うので、ウチナーンチュは勿論、日本人が自分ごととして見て、沖縄や未来のことを考えるキッカケになってほしい。自分の周りの人たちにも絶対におすすめしたい映画」

[目撃者②:全国の鑑賞者の声]「“魂”を感じる映画」「人生観が大きく変わる」といった声も

沖縄だけではなく、全国キャラバンで鑑賞した、各地の観客からも熱量の高い声が届いている。ほんの一部だけになるが、紹介しよう。

[北海道からの声]

「あの戦争の時代に生きていた人々の怒り、辛さ、憎しみ、苦しさがとんでもない熱量と共に感じられました。今の時代だからこそ、映画『宝島』を観て目をそむけたくなる痛ましいことと真っすぐに向き合い、理解を深めていかないといけない」(北海道での感想)

[岩手からの声]

「『諦めるな』『立ち上がれ』『生きろ』――本当に生きるのはこれからだというメッセージを感じた」

[宮城からの声]

「この映画を見なかったら、知らなかったことがたくさんあると思います」

[山形からの声]

「その時代を生きた人々の“魂”を感じる映画でした」

[新潟からの声]

「『いつかの為に生きる それが今もつながっている。この先も『いつか』の為に生きて行こうと思わせてくれた映画でした」

[愛知からの声]

「見終わった後の涙は、単なる感動の涙ではなく、体の中から熱いものが渦巻いて、何かが湧き上がってくるような涙でした。この今から、目を覚まして、声をあげて、生きていきたい、そう思わされました」

[大阪からの声]

「この映画を観ているのといないとでは、人生観が大きく変わる!」

[京都からの声]

「平和とは何か――考えて生きていきます。沖縄の海を見に行きたくなりました」

[兵庫からの声]

「あの時代の彼らと同じような懸命さでいることはできないかもしれないですが、他人任せにせずに、たくましく、そして優しく、精一杯、今を生きることは、わたしにできることかなと思います。生き方を見つめ直すいい機会になりました」

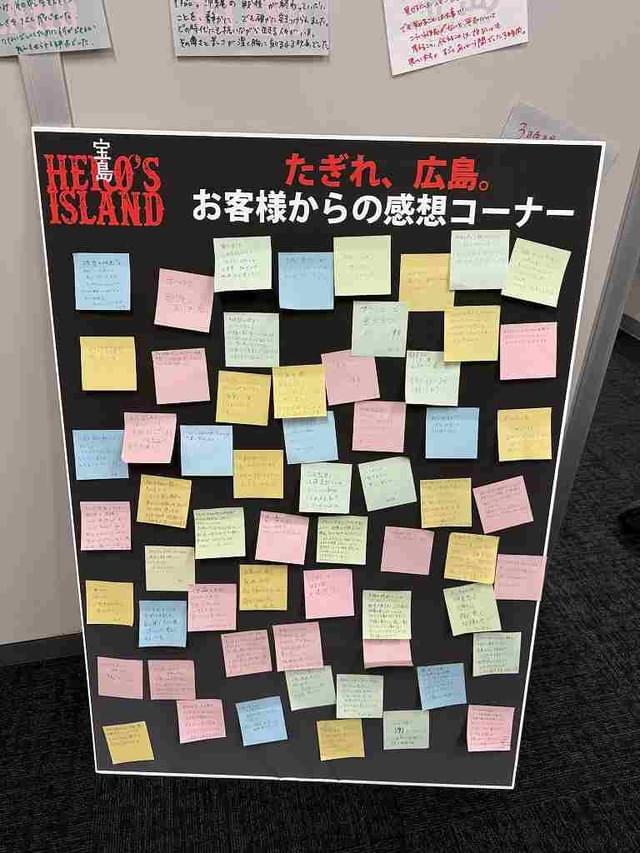

[広島からの声]

「『オキナワ』の意味が変わりました」「沖縄は広島だ。と感じました」

[熊本からの声]

「私は介護職をしていて、高齢の利用者さまから、戦争時代の貴重なお話を伺う機会があります。しかし年々、戦争の経験者の方々が少なくなってきております。今回の映画のように、歴史を知る機会が増えることで、後世に大事なものが残せるのだと感じました」

[福岡からの声]

「『宝島』のこと、皆に伝えます」

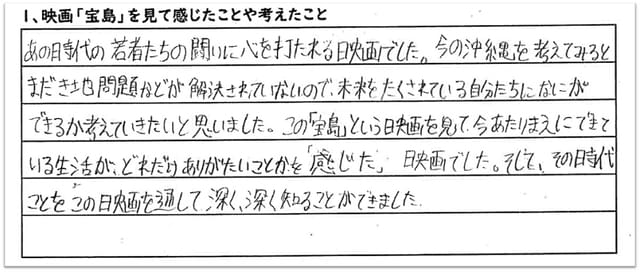

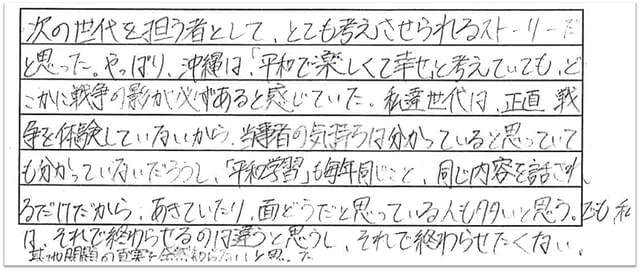

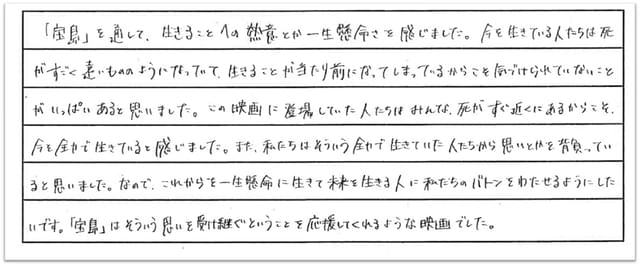

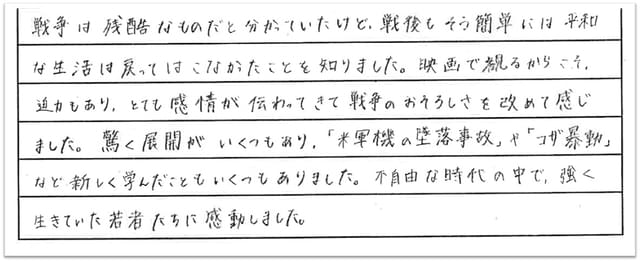

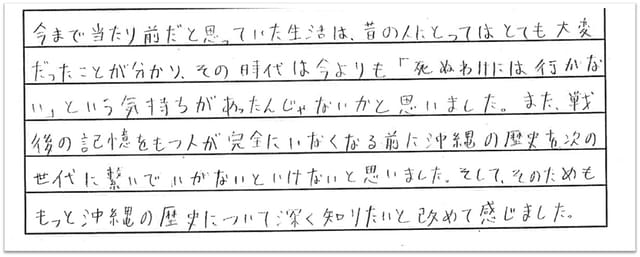

[目撃者③:未来を担う若者たち]中学生たちは何を思い、どう“変わったのか”――

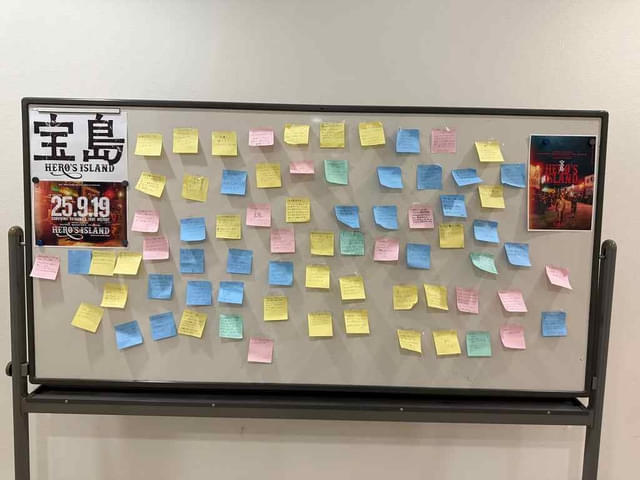

「全国キャラバン」の始まりの地“沖縄”では、妻夫木と大友監督、そして広瀬すずが那覇中学校の生徒たちと“沖縄の平和と未来”について語るイベントが開催された。「宝島」に何を感じ取ったのか――那覇中学校の生徒による、直筆の感想文を掲載する。

※以下、文字が小さい場合、画像を拡大して閲覧してください

[中学生からの声]

[目撃者④:宣伝プロデューサー]全国キャラバンに帯同――各地での交流の積み重ねによって見えてきた「宝島」の本質は?

別の角度から「宝島」の本質に迫ってみよう。全国キャラバンの全てに帯同してきた「宝島」の宣伝プロデューサーに、寄稿を依頼した。キャラバンの“光景”から見えてきたものとは?

●筆者紹介

●映画は人生を変える。会場で涙を流す妻夫木聡と大友啓史監督を見てそう思った

今まで映画の宣伝に長く携わってきたが、ここまで心が震える経験は初めてかもしれない。映画「宝島」の宣伝活動は、従来の“宣伝”という枠では収まりきらない熱量に満ちている。いつもが本気じゃないということではない。映画を見た瞬間から、見える世界が変わってしまったし、何かのスイッチがオンのままなのだ。

主演の妻夫木聡、大友啓史監督とともに全国を巡り、すでに20ヶ所を超えた。これは単なる舞台挨拶ではない。観客一人ひとりに映画を“届ける”行為そのものなのだ。会場で涙を流す二人の姿と、涙する観客の姿を前に、僕自身も胸を打たれ、「映画は人の人生を変える」と実感した。

●「ただの映画で終わらせたくない。目を覚まそう、立ちあがろう、未来を変えていこう」その言葉に心がたぎり、覚悟が決まった

原作を読んだときから、この作品が持つ本気の熱量に痺れていた。史実を土台にフィクションが交錯する構成。時代を生きた若者たちの強烈な体験が「この作品をどう伝えるべきか」という長い旅のはじまりだった。

クランクイン前、妻夫木氏にコメントをもらいにいった。ご自身の人生と、沖縄と本作品との出会いを「運命」と語るその真剣な姿勢に、「この人は本気だ」と確信した。クランクアップのインタビューでは「ただの映画で終わらせたくない。目を覚まそう、立ちあがろう、未来を変えていこう」と語った。その言葉に、心がたぎり、そして宣伝する覚悟も決まった。

本編完成後、大友監督は興行会社を自ら回り、自身の人生を交えながら作品への想いを熱く語り続けた。本作における最高の営業マンは、監督自身であると実感。これを超えるプレゼンは絶対にできない。作りたかった想い、届けたい想いを本気で語る監督の姿に、涙する方もいらっしゃった。大の大人が娯楽である映画に命をかけ、こんなに本気で熱量高く語り続ける監督の姿に僕も横で涙した。この監督ただものじゃない、本気だ。

●“僕は宣伝することを諦めた。“直接届けるしかない”。宣伝になってなくても良い――だが、一人でも多くの心に届けたい

今回の活動を通じて、僕は「宣伝とは何か」わからなくなってしまった。テレビの電波に情報を乗せて届けるのが宣伝なのか?それでは本当の良さは届かないのではないか?直接目を見て話すことで、初めて届く想いがある。この映画は、 “直接届けるしかない”作品だと確信した。もうこれは、「宣伝の枠」に収めることはできない。お客さまが手に取りやすいように「宣伝」というパッケージに押し込めて、伝えていくことに違和感を感じ、僕は宣伝することを諦めた。

「宝島」は、「直接届ける」しかないのだ。クランクインしてしばらくした時、妻夫木さんが「全国回りたがっているらしい」と聞いていたのを思い出した。その時は、深く理解していなかったが、やっと腑に落ちた。妻夫木さんも「届けたい」と思っているのだと。

妻夫木さんが宣伝アンバサダーという立場で、名刺を持ち、劇場スタッフ全員に直接ご挨拶して回る姿。そして、映画を見てくれたお客さま一人一人に名刺を手渡しし、頭を下げる姿は、もはや映画のプロモーションではない。「ありがとう」と感想を伝えるお客さまに、その言葉を伝えてくれて「ありがとう」と返す。思いが通じた喜びを噛み締めている姿を見て、僕たちももらい泣きをする。そこには俳優と監督という立場を超えた、人間・妻夫木聡と、人間・大友啓史がいた。

映画「宝島」は、人生をかけて作り上げ、人生をかけて演じ、そして人生をかけて届けている作品だ。

最後に、キャラバン中のエピソードを一つだけ紹介したい。

「二度の延期を乗り越えて完成できたのはなぜですか?」との質問に、大友監督は「本当に辛かった。でも本作の主人公たちが『これで諦めんのか?』と問いかけてくる気がした」と語り、妻夫木は「自分の準備がまだできてなかったのだと思う。延期になった期間は、作品と沖縄への理解をさらに深める時間になった。これは神様がくれた時間だと思う」と語っていた。二人の言葉に僕は「宝島は生きている」と思った。

宣伝になってなくても良い。一人でも多くの心に届いて欲しいと心から願う。

[目撃者⑤:映画.com副編集長]「宝島」の奥の奥まで取材して見えてきた魅力

最後の“目撃者”は、映画.com副編集長。撮影現場を複数回取材し、作品が完成してから大友監督と妻夫木のロングインタビューを敢行した筆者だからこそ伝えられる“言葉”がある――!!!!

●筆者紹介

●原作で味わった高揚感、大友啓史との対話――やがて出合うことになったのは「命の鼓動」が聞こえてくる映画

筆者が真藤順丈氏の直木賞受賞作「宝島」を読了したのは、2018年7月。熱に浮かされるような高揚感と共に、一気に読破したことを記憶している。それから3年、思いもよらぬところで同作の話題に触れた。

21年に連載を担当していた「挑み続ける男 大友啓史10年の歩み」の最終回取材を終えた際、大友啓史監督から「宝島」の映画化について打ち明けられた。その後、コロナ禍による2度の撮影延期など完成までに苦難を強いられたが、大友監督と顔を会わすたび、何を語らずとも諦めていないことは自明の理であった。

今作は、「命の鼓動」が聞こえてくる映画だ。戦後の沖縄を舞台に、アメリカ統治下という特殊な状況にあっても心折れずに立ち向かい、諦めずに生き続けた人々の姿を描いている。

●コザ騒動の撮影に密着 説明のつかない“熱量”がその場にいた人々を包み込んでいた

筆者は今作の見どころのひとつに挙げられるコザ騒動の撮影を現場で目にしているが、米軍への「怒り」という感情だけではどうにも説明のつかない“熱量”が大友監督、キャスト陣を包み込み、突き動かしているように感じ取ることができた。

コザ騒動がいかなるものであったかは撮影現場ルポ(https://eiga.com/news/20250627/2/)をご覧いただきたいが、酒気帯び運転およびスピード違反の米兵が運転する車両が主婦を轢殺する事故を起こしたのにも関わらず、軍法会議で無罪判決が下されたことが直接的な契機。騒動同夜も同様の事故が発生したため、ついに民衆の怒りが爆発した。

ただ、怒りが爆発したのに騒動で死者は1名も出なかった。このシーンで、主演の妻夫木聡が心の限りを尽くして感情を爆発させる。

「なんくるないで済むかぁ! なんくるならんだろっ!」

●筆舌に尽くし難い「怒り」の果てに湧き上がる不屈の「生命力」

本編を観賞し終えて、約30年前に観たジョエル・シュマッカー監督作「評決のとき」の1シーンを思い出した。サミュエル・L・ジャクソン扮するカール・リーが、10歳の娘をレイプした2人の狂暴な白人青年を裁判所で射殺。人種差別が色濃く残るミシシッピー州で白人殺しは不利だったが、マシュー・マコノヒー演じる若手弁護士のジェイクが弁護を引き受ける。

様々な嫌がらせを受け、果てには自宅を放火で失ってなお法廷に立ち続けるジェイクは、全員白人の陪審員を前に小細工を捨て去り、最終弁論で陪審員に目を閉じて想像することを求める 。筆者も目を閉じて想像してみた。自分の家族、友人、同僚がもしも「宝島」で描かれるような酷い目に遭ったら、どのような激情にかられるだろうかと。

これは沖縄の話だが、どこにでも起こり得る話だということに気づかされた。だからこそ、激情のその先にある「生への渇望」を、観客は眼前に突き付けられる。この思いを誰に伝え、誰と共有し、そして誰を想うのか。そして、これからどういう未来にしていくのか。そう、今作を突き動かしていた熱量の源は、「生きる力」に他ならないのである。

本特集は以上となるが、やはり最後に“伝えたい”。

特集