コラム:佐藤久理子 Paris, je t'aime - 第110回

2022年8月25日更新

ロマンポルノ、フランスでも高評価 神代辰巳監督作は初期ゴダールが撮った「エマニエル夫人」との声も

(C)1975日活株式会社

フランスに来てからもっとも驚いたことのひとつに、ふつうの映画館で日本のロマンポルノが掛かるということだった。もちろん、しょっちゅう機会があるわけではないが、それでも何本かはフランスで劇場公開をされているし、レトロスペクティブや映画祭枠での上映などを含めると、案外観られる機会がある。その中には、映画として批評家から高い評価を受けているものもある。

ロマンポルノというのは、60年代のカラーテレビの普及とともに斜陽になった日活が巻き返しを図るため、1971年から制作し始めたレーベル「日活ロマンポルノ」を指すが、フランスにおいて注目されるきっかけとなったのは、パリで開催される「エトランジュ・フェスティバル」の存在が大きい。1993年に始まり、エロティシズムに限らずあらゆる面で、エトランジュ(変わった)で突出した作品を紹介するこの映画祭では、これまで神代辰巳、小沼勝、西村昭五郎といった監督たちの作品を紹介し、コアなファンを開拓してきた。そうしたファン層からじわじわと評判が広がり、批評家や映画人にもロマンポルノの存在が知られるようになったのだ。「ロマンスX」などで知られるフランスの監督、カトリーヌ・ブレイヤにかつて取材をしたとき、神代の「四畳半襖の裏張り」(1973)を観て、いたく感動したと語っていたことを覚えている。

さらに評価を定めることになったのが、日活スタジオ生誕100周年を記念して、2011年ナント国際映画祭で開催されたレトロスペクティブと、それと連動する形で(プログラムは異なるものの)パリの国立映画博物館シネマテークが、同年から2012年にかけて開催したレトロスペクティブである。両者とも日活創成期からのさまざまな作品を上映するなかで、ロマンポルノも他作品と同格の、重要な存在として紹介した。

(C)1975日活株式会社

シネマテークのプログラム・ディレクターを務めるジャン=フランソワ・ロジェは、「ロマンポルノはジャンル映画としてのみならず、日本映画の歴史にとって重要。とても大胆で、定型に捉われない個性がある。たとえば神代辰巳の幾つかの作品は、まるで『気狂いピエロ』時代のゴダールが『エマニエル夫人』を撮ったように感じられる」と評価する。

今日、ロマンポルノがフランスで、一般レベルで認知されているとは言い難いが、それでも少数の映画愛好家に留まらず、また女性観客も含めて興味を呼び起こしているのはたしかだ。2019年にはフランスのElephant Filmsから、ロマンポルノの代表的5作品と、ロマンポルノから影響を受けた5人の現代の監督、塩田明彦、白石和彌、園子温、中田秀夫、行定勲の作品をカップリングしたDVDセットが発売された。(現在は品切れ)

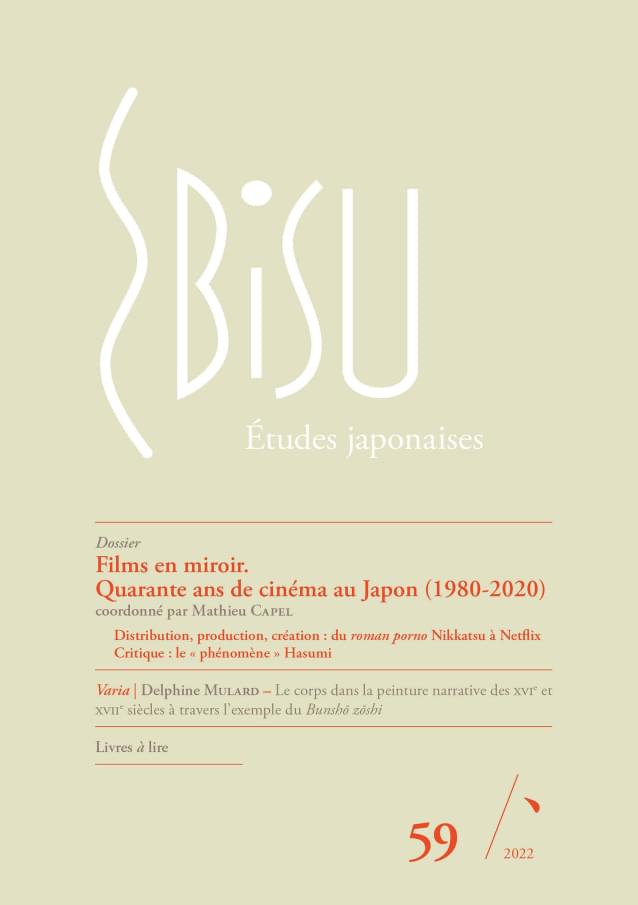

また日仏会館フランス国立日本研究所が毎年発行する研究雑誌「Ebisu」が初めて日本映画特集を組んだ今年の4月号、「鏡の映画たち:日本映画の40年(1980~2020)」のなかで、ロマンポルノの研究家で批評家であり、日本映画祭キノタヨの選考委員長も務めるフランス人ディミトリ・イアンニが、「日活ロマンポルノにおけるプロデューサーの役割と軌跡」と題して寄稿しているのにも注目したい。

当時の日活のプロデューサーたちに取材をし、長年ロマンポルノをアカデミックに研究しているイアンニは、その重要性について、「日活はロマンポルノを他の作品と区別することなく、少なくとも題材ゆえにモラルやイデオロギーに縛られることなく制作し、市場に出した。そのことが、いわゆるジャンル映画やB級映画、アメリカで言うところのセックスプロイテーション・フィルムといった枠組にロマンポルノが押し込まれることを防ぐことになったのだと思います。もちろんこれだけ量産されているだけに作品の質は様々ですが、神代辰巳や田中登、小沼勝といった才能のある監督たちが質を保ってきた。ほとんど2週間ぐらいで撮影を終える超低予算のスタイルは同時に、監督に自由と大胆さをもたらすことになった」と語る。

2018年には、「お尻映画祭(Festival du Film de Fesses)」というパリの映画祭で、神代辰巳の作品群をはじめ日本映画のセレクションも担当している。そのなかで、神代作品としては珍しいコメディ「黒薔薇昇天」を紹介した理由を尋ねると、こう解説してくれた。

「神代のフィルモグラフィのなかでは『四畳半襖の裏張り』や『赫い髪の女』の方が評価は高い。ただ『黒薔薇昇天』は、自身を投影したような、芸術作品を作りたいという監督と彼にくどき落とされる女優の物語が、ユニークなアイロニーを醸し出しているコメディで得難い味がある。当時ロマンポルノに出演する女優を探すのが大変だったのは事実で、そうした背景も本作は反映している。また神代は俳優の演技ではなく、身体から生み出される<真実性>に注目していた監督。その意味で、本作は主演の谷ナオミに演技をさせるのではなく、真にそこに存在させることに成功した作品でもある」

海外で本格的に評価される日活ロマンポルノを、いまあらためて観直してみるのも興味深いのではないか。(佐藤久理子)

(C)1975日活株式会社

筆者紹介

佐藤久理子(さとう・くりこ)。パリ在住。編集者を経て、現在フリージャーナリスト。映画だけでなく、ファッション、アート等の分野でも筆を振るう。「CUT」「キネマ旬報」「ふらんす」などでその活躍を披露している。著書に「映画で歩くパリ」(スペースシャワーネットワーク)。

Twitter:@KurikoSato