コラム:二村ヒトシ 映画と恋とセックスと - 第15回

2023年8月16日更新

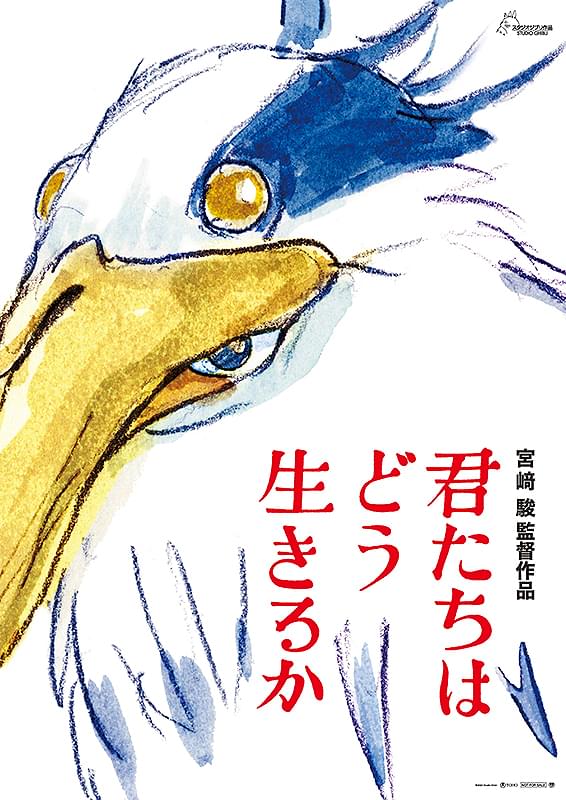

作家でAV監督の二村ヒトシさんが、恋愛、セックスを描く映画を読み解くコラムです。今回は、「つかのまの愛人」などで知られるフランスの名匠フィリップ・ガレル監督作で、地方からパリへ旅立つ青年を描いた「涙の塩」と、宮崎駿監督の最新作「君たちはどう生きるか」についてのお話です。

(C)2019 RECTANGLE PRODUCTIONS – CLOSE UP FILMS – ARTE FRANCE CINÉMA – RTS RADIO TÉLÉVISION SUISSE – SRG SSR

※今回のコラムは本作のネタバレとなる記述があります。未見の方は、ご注意ください。

「君たちはどう生きるか」という変なタイトルを聞いてからというもの、ほかの映画を観ていても、どの映画を観ても、登場人物たちはどう生きているのか、主人公は「どう」生きると決めて生きてる人なのか、あまり何も考えずに生きてる人だという設定なのか(それだとダメと言いたいのではありませんが)、その映画の監督自身は映画を作ることで「どう生きて」いるのか、そんなことを考えてしまい、物語より映像よりむしろそっちのほうが気になってしまう病気になりました。

それで今回はフランスの恋愛映画「涙の塩」の主人公と監督がどう生きているか考えようと思ったのですが、前置きとして「君たちはどう生きるか」についてもちょっと書きます。

(C)2023 Studio Ghibli

▼「君たちはどう生きるか」から夢を考える

「で、君たちはどう生きるんだ?」という重い問いは、書籍のタイトルからということになってますが、むしろ庵野秀明という宮崎駿にとっての息子みたいな人が作った実写特撮映画「シン・ゴジラ」の劇中での印象的な言葉、「私は好きにした。君らも好きにしろ」の次に続く問いのように僕は感じます。親というのは子どもから影響を受けるものです。

夢の中では人も事物も、設定とか関係なく脈絡もなく、じつに不自然に変身をします。あるいは、たくみに変身してから夢に登場するけれど正体が誰なのかは夢をみている当人には直感的にわかります。また夢の中では、もう死んでしまって現実には会えない人とも会えます。

現実世界にいた「君たちはどう生きるか」の主人公は、正しく生きることができる子だから世界を救う旅にでる資格をえるのではなく、ただ夢をみて、夢の論理にしたがって夢の世界を進むだけです。

夢をみるまえに現実世界で、つらかったからとはいえ彼は悪いことをしています。自分のために嘘をつくという悪です。しかも少年少女向け物語にあるまじきことに、彼はむくいを受けません。肉体には傷は残りますが自分でつけた傷です。むくいを受けないから罪悪感だけが残るのかもしれない。あまり教育的ではない映画ですね。

でも、夜にみる夢は教育以上に大切です。夢をみることで人は、 たとえば「アニメに出てくる美しい少女、けなげな少女はみんな、会いたかった私の母さんが変身した姿なんだ」といったキモくて恥ずかしい真実が実感としてわかる。

われわれはみんな眠って性的な夢をみます(おぼえていないことがほとんどですが)。性のことをうまくごまかした漫画映画の中に自分の性的な夢をみつけて、自分の正体を知り、これから現実で自分がどう生きるかを考えるのは面白いことだと思うのです。

ある漫画映画の本質が「変身」と「ありえない動き」なら、アニメでも特撮でもないシンプルな実写の映画は何をみせてくれるのでしょう? 「ふつうの人間の動きや表情や言葉や裸、カメラのほうの動き」によって、ありえるけれど異常事態である心の動きをみせるのでしょうか。

心の動きというものを極端に、しかも誰にでも思いあたるところがある(ほんとか?)かたちで描けるのが「恋愛」という事件です。アニメや特撮は変身や冒険を描くことに向いていて、実写は恋を描くことに向いている。

アニメやCGは(時間さえたっぷりあれば)映っているものを監督が完全にコントロールすることができる。実写はそうはいきません。かならず、監督がコントロールしきれない何かが映ってしまいます。コントロールしきれないという点でシンプルな実写映画は恋愛やセックスに似ているのだなどと言ったら、いくらなんでもロマンチックが過ぎますが……。

(C)2019 RECTANGLE PRODUCTIONS – CLOSE UP FILMS – ARTE FRANCE CINÉMA – RTS RADIO TÉLÉVISION SUISSE – SRG SSR

▼モテているのに孤独な男を描くフィリップ・ガレル作品 そして「父」の存在

フィリップ・ガレルが撮った映画を僕は「涙の塩」「ジェラシー」「パリ、恋人たちの影」の3本しかまだ観られてないのですが、3本とも舞台は現代と思われるのに画はモノクロで、パリの街並みも新しいビルなどは映さず、なつかしい既視感があります。不条理な現象はおきないのに登場人物の感情や行動は不条理、でも「なぜ、そうなのか」は、なぜか納得させられてしまう。アニメでも特撮でもないのに、監督がみている夢をわれわれも一緒にみている感じがします。

そして3本の映画の主人公は3人とも、女性にモテるイケメンのヤリチン男性として生きています。そして3人ともモテているのに孤独です。さみしいヤリチン。彼らはモテてしまうからこそセックスと恋愛はできても愛はえられずに孤独になるのかもしれませんし、そもそも孤独だからこそ恋愛に依存して相手を支配しようとしてヤリチンと化すのかもしれません。しかし複数の相手から愛されようとすることで孤独は癒えません。

ガレル監督のもう一つのモチーフは「父」なのかなと感じます。フランスはキリスト教の国ですから、ただ父と言ったときにわれわれが抱くイメージとはちがって、そこには「君たちはどう生きるか」の「大叔父さん」と同じく神のニュアンスも入ってきてるのかもなとも思いますが、ガレル映画の父っぽい人たちも、神にしてはみんな無力です。

(C)2014 SBS PRODUCTIONS - SBS FILMS - CLOSE UP FILMS - ARTE FRANCE CINEMA

「パリ、恋人たちの影」のヤリチンはドキュメンタリー映像作家で、妻と愛人の間で揺れながら、レジスタンスの英雄だったというふれこみの老人にインタビューしています。しかし老人は嘘つきだったことがわかります。

「ジェラシー」の構造は面白くて、ヤリチンには幼い娘がいて、娘は母じゃない女性と父がデートするところについてくる。ヤリチン自身が父なのです。そのヤリチンを演ずるイケメン俳優は監督の息子のルイ・ガレル。そしてヤリチンぶりのモデルは監督の父である、モテ男だった俳優モーリス・ガレルなんだそうです。てことは、娘の視点は子どものころ父のモテっぷりを見ていたフィリップ自身(彼は男性ですが)の視点なのかもしれない。そういう入れ替わりも夢っぽいです。

「涙の塩」の主人公の父は木工職人で、田舎の村で棺桶を作っています。母親はいません。主人公は若く、父は老人です。彼は父のことを愛してもいますが、パリに出て専門学校に入っておしゃれな家具を作れるようになりたいと思っています。父もそれを勧めます。そして主人公はパリで女性に声をかけたばっかりに、自分にモテる力があると知ってしまい、父のもとに帰省したときには元カノとも再会してヨリがもどってしまい、ヤリチンと化す。

(C)2013 Guy Ferrandis / SBS Productions

▼恋愛は一種の依存症か? 苦しむヤリチン男

ヤリチン男がヤリチンになる理由はさまざまですけどね。母が存在しなくてさみしくて、母の代わりに自分を徹底的に甘やかしてくれる人を探しているのか。神のように強権的に男女の掟を教えてくれる、強い父がいなかったからなのか。

「涙の塩」のラストで父を失ったヤリチンは、支配することができなかった強い女性の前で泣きじゃくります。宮崎駿のロリコン=マザコン的表現もフェミニストには批判されがちですが、ガレルもたいがいですね。

ガレルが描くヤリチンたちは、ヤリチンであることに開き直ってはおらず、徹底的にヤリチンとして生きると決めているわけではなく、苦しんでいるようにみえます。苦しんでればいいってもんでは勿論ないですが。

ガレル監督は恋愛というものを、けして「善きもの」ではなく一種の依存症としてとらえているのかもしれません。いい年をして多くの恋に生きることは、自分で「こう生きる」と決められるものではなく、依存症者として生きることではないのか。

(C)2019 RECTANGLE PRODUCTIONS – CLOSE UP FILMS – ARTE FRANCE CINÉMA – RTS RADIO TÉLÉVISION SUISSE – SRG SSR

▼恋多く生き、生き急ぐように死ぬ人、一方でまだ死んでない人間はどう生きるか?

監督自身も何度も結婚・離婚をくりかえしているとのことですが、その相手の一人(ルイ・ガレルの母親ではない)はヴェルヴェット・アンダーグラウンドという有名なバンドで1960年代の一時期ボーカルをつとめたニコという魅力的な歌手で、彼女もガレルとの結婚前に絶世の美男アラン・ドロンの子を産んだり、薬物依存でもあり、ガレル監督と別れてからまだ40代で事故で亡くなっています。

恋多く生き、生き急ぐように死んでしまう人がいます。そういう人とかつて関係した自分も、たいがい恋多き人生だったのにまだ死んでない。死んでいるか生きているかは運です。

人は自分がしたことのむくいを受けて死ぬ。だから欲望をおさえ、善く生きなければならない。というのが世の中を維持するために人が作ったわかりやすい物語で、でも人が人に言っても説得力ありませんから、人はそれを神が言ったということにしました。

ところが自分は悪いことをしつづけているのになかなか死なない。先に死んでしまった人とは会えない。もう会えないことが「むくい」なのかもしれない。

まだ死んでない人間は、せいぜい夢をみるか、映画を観るか、映画を撮ることくらいしかできない。過去に自分がやらかしたことを再現したり、もう死んでしまった恋人を変身させて転生させることができるのが映画です。フィリップ・ガレルも死んだ恋人や父の面影に再会し、自分の過去にも再会するために映画を撮っているのでしょうか。

なんにせよヤリチンであることは悪です。なぜなら単純に、お相手の人を苦しめるからです。フランスとかイタリアは恋愛の国であり情熱の国とされていますが、そういう国でも「ヤリチンを好きになってしまう人」たちは日本の同じような人たちと同じようにつらいということがわかって、そういう国のヤリチン映画は非常に勉強になります。

(C)2022 VIAPLAY GROUP, DR & ZENTROPA ENTERTAINMENTS2 APS

▼映画は自分の中の悪と出会ってしまったときの予行練習

最後にもう1本べつの映画というか、べつの監督の話をします。ラース・フォン・トリアーという人がいて、悪夢のようにありえない映画を撮るデンマーク人で、僕がこの世で最も好きな映画監督の1人なのですが、最新作「キングダム エクソダス〈脱出〉」の中で彼は観客にたいして、「善も悪もあることを心得よ」と命じます。

映画のストーリーを通じて語りかけるのではなく、宮崎駿のようにタイトルで問いかけておくのでもなく、もっと露骨に映画の中に監督本人が登場してぬけぬけと観客に命じるのです。

ラース・フォン・トリアーが言ってることは、きわめて教育的だと思います。はい、私は善も悪もあることを心得るようにします。

善と悪はどこにあるのでしょう? それは神が作った世界すべてにであり、映画監督が作る夢の中にであり、人間が作った現実的な世の中にであり、私の心の中にです。私は善く「だけ」生きることはできない。

映画をみて予行演習しておかないと、自分の中の悪と出会ってしまったときにびっくりしますから。

筆者紹介

二村ヒトシ(にむらひとし)。1964年生。痴女・レズビアン・ふたなり・女装美少年といったジェンダーを越境するジャンルで様々な演出の技法を創出、確立したアダルトビデオ監督。

著書『あなたの恋が出てくる映画』 『なぜあなたは「愛してくれない人」を好きになるのか』 共著 『日本人はもうセックスしなくなるのかもしれない』 『欲望会議 性とポリコレの哲学』ほか多数。

Twitter:@nimurahitoshi