第27回上海国際映画祭を振り返る――「夏の砂の上」が快挙、「国宝」関連イベントは映画祭の“財産”に【アジア映画コラム】

2025年7月6日 12:00

北米と肩を並べるほどの産業規模となった中国映画市場。注目作が公開されるたび、驚天動地の興行収入をたたき出していますが、皆さんはその実態をしっかりと把握しているでしょうか? 中国最大のSNS「微博(ウェイボー)」のフォロワー数280万人を有する映画ジャーナリスト・徐昊辰(じょ・こうしん)さんに、同市場の“リアル”、そしてアジア映画関連の話題を語ってもらいます!

2025年、映画が“誕生”してから130年という節目の年を迎えました。しかしながら、あえて現実的な視点から申し上げると、映画市場そのものは決して順調とは言えない状況にあります。

新型コロナウイルスの影響が一段落した今も、観客は完全には劇場に戻ってきていません。配信プラットフォームの普及が一気に進んだことで、“映画館で映画を見る”という行為の意味や価値は、私たちが想像している以上のスピードで変化しています。

ハリウッドでは、確かに「リロ&スティッチ」のようなヒット作が登場することもありますが、全体的な不振の傾向にはなかなか歯止めがかかっていません。大作が出ても、産業全体の体力が回復しているとは言いがたい状況です。

一方、韓国映画市場はさらに深刻です。注目作こそあるものの、観客がそもそも劇場に戻ってきていないという根本的な課題を抱えています。「興行の低迷」という言葉だけでは片づけられず、“映画文化の持続可能性”そのものが揺らいでいるという指摘もあります。

プロデュース&製作;可可豆動画 彩条屋影業

プロデュース&製作;可可豆動画 彩条屋影業中国映画市場は少し様相が異なります。今年の旧正月シーズンでは「ナタ 魔童の大暴れ」が歴史的なメガヒットとなり、市場全体が活況を呈しました。しかし、それ以降の動きは非常に鈍く、観客の関心は急速に冷めていきました。「ナタ 魔童の大暴れ」はたしかに社会現象と呼べるほどのインパクトを持っていましたが、それはあくまでも一時的なブームであり、映画市場そのものを根本から押し上げる力にはなりませんでした。言い換えれば、“奇跡”が起きても、“構造”はそう簡単には変わらないということです。

このような厳しい状況のなか、第27回上海国際映画祭は、例年通り6月中旬(6月13日~6月22日)に上海市内で開催されました。もっとも、開催前から「果たして今年も盛り上がるのか」と、業界関係者の間ではやや不安の声も聞かれていました。

というのも、中国映画市場には独特の制度が存在し、年間を通して劇場公開される海外映画の本数には制限があります。そのため、上海国際映画祭は、普段なかなかスクリーンで観ることができない優れた海外の新作や、最新の4K修復による名作・旧作を体験できる貴重な場として、多くの映画ファンから支持されてきました。

しかし現在の映画市場は全体的に疲弊しており、観客の足も以前ほど軽くはありません。例年であれば映画祭が始まれば自然と人が集まっていたものの、今年はその“熱”がどこまで戻ってくるかが一つの焦点となっていました。

ところが、ふたを開けてみると、今年の上海国際映画祭は想像をはるかに超える盛況ぶりとなりました。チケット販売開始からわずか1時間で600以上の上映回が完売し、約37万枚ものチケットが売れました。チケット争奪戦の激しさは、昨年を上回る勢いだったと言えるでしょう。

今回のコラムでは、今年の上海国際映画祭がなぜ盛り上がったのか、その背景にある変化を振り返りながら、私自身が6年目を迎えた日本映画プログラマーとしての視点から、今の日本映画がこの映画祭でどのように受け止められ、どんな存在感を放っていたのかについて、少し個人的な思いも交えつつ書かせていただきます。

まずは、今年の上海国際映画祭を数字から振り返ってみたいと思います。上映作品数は例年通り400本を超え、43館の映画館でおよそ1500回の上映が行われました。観客動員は延べ約50万人にのぼり、昨年の実績を上回る結果となりました。そのうち、約3割の観客は上海以外の地域から訪れてきました。

会期中は、今回コンペディション部門の審査員長を務めるジュゼッペ・トルナトーレ監督によるマスタークラス付き「ニュー・シネマ・パラダイス」の特別上映、ピーター・チャン監督の「ウォーロード 男たちの誓い」の特別上映イベント、さらにはエヴァンゲリオン30周年を記念したオールナイト上映など、多彩なプログラムが連日会場を彩りました。会場に集まった映画ファンたちの生き生きとした表情は、映画に関わる者にとって何よりの喜びであり、原動力でもあります。

また、「映画を観る」こと以外の体験に対しても、今年の映画祭は例年以上に力を注いでいたように感じました。オンライン中心の生活に少しずつ疲れ始めた若い世代が、いま改めて“オフライン”の時間に価値を見出しているからこそ、映画祭は多彩な関連イベントを通じて、映画館で過ごす喜びを再提案していたのです。

たとえば、クラシック映画と上海の街を組み合わせたAI映像の制作では、ただ映画を楽しむだけでなく、街の記憶や文化を観客自身が体感できるような仕掛けが施されていました。また、近年ブームになっている“映画半券”も進化を遂げ、各劇場ごとにデザインの異なるオリジナル半券が用意されるなど、コレクター心をくすぐる工夫も随所に見られました。さらに、上映劇場を巡るスタンプラリーや、映画祭オリジナルグッズの販売など、映画以外の楽しみも充実しており、まさに“映画祭をまるごと楽しむ”体験が実現されていたように思います。

こうした動きは経済にも好影響を与え、映画祭期間中のホテル予約は例年より約10%増加し、全体の経済効果は約50億元(約1000億円)にのぼりました。SNSではメディアパートナーである小紅書(RED)を中心に、映画祭関連の投稿が約4.3万件、PV数は5.2億を超えるなど、オンライン上での盛り上がりも際立っていました。

日本映画については、新作・旧作あわせて53本が上映され、そのうち14本にはゲストが登壇し、上海の観客と直接交流を行いました。ここからは、今年の映画祭における日本映画の上映について、特に印象に残った出来事をご紹介していきたいと思います。

最初にご紹介したいのは、今年の上海国際映画祭で審査員特別賞を受賞した「夏の砂の上」です。コンペティション部門において、日本映画として唯一の正式出品となった本作は、大きな注目を集めました。

上映は1000席を超えるメイン会場で行われ、玉田真也監督と主演・共同プロデューサーを務めたオダギリジョーさんが登壇。クロージングセレモニーでは、ヒロインの髙石あかりさんも上海を訪れ、現地の観客、映画関係者とともに受賞の喜びを分かち合いました。

ジュゼッペ・トルナトーレ監督をはじめとする審査員たちは、「喪失の本質と生命の連なりに静かに向き合い、禅的なまなざしを通して生の真理を探求する詩的な作品です。平凡な日常に潜む小さな歓びをすくい上げるその優しさと深い洞察は、観る者の心に静かな余韻を残します」と、高く評価しています。日本映画としては、2023年「658km、陽子の旅」の3冠、2024年「きみの色」に続き、これで3年連続となる受賞となりました。

そして、今回の上海国際映画祭で最も注目を集めた日本映画と言えば、間違いなく李相日監督の「国宝」でしょう。中でも、「国宝」に関連した一連のイベントは、今年の映画祭にとっても大きな財産となったと言っても過言ではありません。

6月18日には、上海で最も歴史ある劇場のひとつである大光明電影院(収容人数1300人)にて「国宝」の公式上映が行われ、上映後には大きな拍手が巻き起こりました。登壇した李相日監督は、「上海で上映できることは僕にとって特別な想いがあります。『国宝』の映画製作にあたり、学生時代にチェン・カイコー監督の『さらば、わが愛 覇王別姫』を観て衝撃を受け、いつかこんな映画を撮ってみたいという想いを抱きました」と語り、会場の雰囲気は一気に感動に包まれました。

また、4K修復部門では李監督の代表作「フラガール」の4K版が世界初上映され、上映後には美術監督の種田陽平さんも登場。19年ぶりに作品を鑑賞した李監督と感想を語り合う貴重なイベントとなりました。イベント終了後、皆さんは映画の喜びに包まれ、その余韻のなかで「国宝」の2回目の上映後にもQ&Aイベントの追加開催が急きょ決定されました。2度にわたって公式イベントが行われたのは、今年の上海国際映画祭において本作のみです。

「国宝」2回目のQ&Aイベントが行われたのは、映画祭最終日の朝9時という早い時間帯でしたが、1300人収容の大光明電影院は再び満席となりました。上映後には李相日監督と種田陽平さんが登壇し、歌舞伎文化や「フラガール」と「国宝」に共通する舞台芸術的な要素について語り合いました。さらに観客からは鋭く本質を突く質問が相次ぎ、トークは40分以上に及ぶ濃密な時間となりました。

映画祭とは、単なる上映の場ではなく、このように観客との直接の対話を通じて、作品への理解が深まり、文化的な交流が生まれることにこそ、最大の意義があるのではないでしょうか。こうして作品は国境を越え、より多くの人々のもとへ届いていくのだと、改めて感じさせてくれる瞬間でした。

実際、今年の上海国際映画祭には、日本からも多くの映画人が現地を訪れ、観客や映画関係者との貴重な交流が実現しました。アジア新人賞部門の審査員長を務めた三宅唱監督、「Good Luck」の足立紳監督、足立晃子プロデューサー、森田真帆プロデューサーをはじめ、「終点のあの子」の吉田浩太監督と主演の當真あみさん、中島セナさん、「アフター・ザ・クエイク」の井上剛監督、脚本の大江崇允さん、プロデューサーの山本晃久さん、出演の渡辺大知さん、アジア新人賞部門に入選した「見はらし世代」の団塚唯我監督、山上賢治プロデューサー、主演の黒崎煌代さん、さらには「遠い山なみの光」の石川慶監督「ドールハウス」の矢口史靖監督と長澤まさみさんなど、実に多彩な顔ぶれが上海に集まりました。

その一方で、上映作品数の多さも影響してか、海外作品やゲストに対する対応には、いくつか改善の余地が感じられました。たとえば、Q&Aイベントの時間配分や回数、また映画祭期間中に国際的な交流の場がもっと用意されていれば、映画祭に参加する意味はさらに深まったのではないかと思います。

アジアの映画人同士の交流は、まだまだ十分とは言えないのが現状です。だからこそ、今後の上海国際映画祭においては、こうした交流の促進に向けた取り組みやサポートが、ますます重要な課題となっていくことでしょう。

日本映画に対する全体的な反響については、近年の傾向と大きくは変わっていません。上海国際映画祭の特徴として、単に映画祭で高く評価された作品や作家性の強いアート作品だけが上映されるわけではなく、その国や地域の映画文化をより広く紹介することに重点が置かれています。そのため、日本映画においても、カンヌ映画祭に出品されたばかりの新作から、日本国内で人気俳優が主演する青春映画まで、幅広いジャンルの作品が毎年ラインナップに並んでいます。

しかしながら、昨年と同様、あるいはそれ以上に、いわゆるメジャーな商業映画の動員は鈍化している印象を受けました。たとえ有名俳優が出演していても、観客の間で大きな話題を呼ぶことは少なくなっています。

一方で、観客の目線はより冷静で成熟したものになってきており、ただ“日本映画だから観る”という姿勢ではなく、作品の物語性や監督の個性といった要素に関心を持ち、「この作品を観たい」という明確な理由を持って鑑賞作品を選ぶ傾向が強まっているように感じられました。

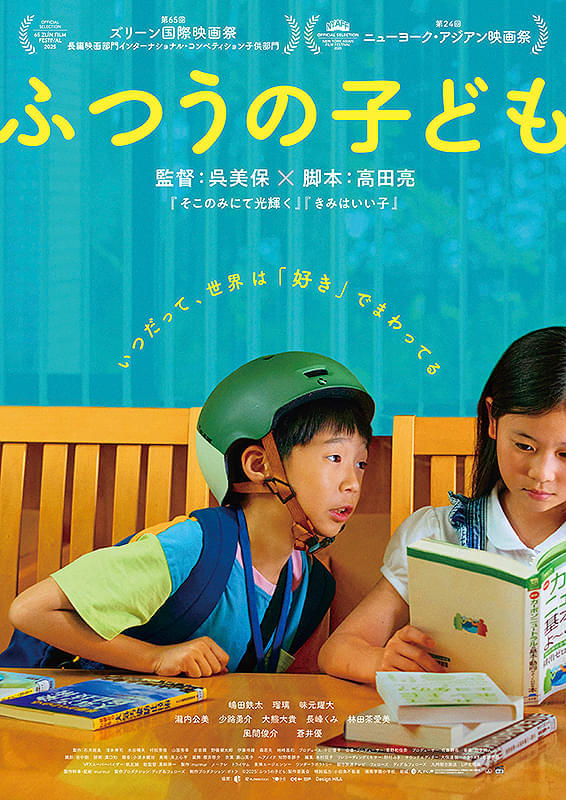

(C)2025「ふつうの子ども」製作委員会

(C)2025「ふつうの子ども」製作委員会たとえば、呉美保監督の最新作「ふつうの子ども」もそのひとつです。主演は新人の子役ですが、今回上海国際映画祭で上映された日本映画の新作の中で、口コミサイト「豆瓣(DOUBAN)」において最も高い評価を得た作品となりました。

個人的にも、この「ふつうの子ども」がアジアプレミアとして上海で上映されたことを非常に光栄に思っています。昨年、同映画祭のコンペティション部門に選出された「ぼくが生きてる、ふたつの世界」に続き、呉監督はまたしても見事な作品を世に送り出しました。

ここまで冷静かつ鋭い視点で、子どもを通して大人、そして社会を描いた作品は、近年なかなか出会えなかったように思います。だからこそ、この作品がより多くの観客に届いてほしいと心から願っています。

最後に、率直に申し上げます。今年の上海国際映画祭も、本当に楽しい時間でした。この楽しさは、ただ映画を観ることや海外の映画人と交流することにとどまりません。同じ時間、同じ空間で、映画を通して誰かと過ごすという体験そのものが、かけがえのない喜びなのだと改めて実感しました。

監督やキャストたちが観客と熱い思いを交わし、劇場スタッフが毎日笑顔で映画ファンを迎え入れ、そして何より、映画を心から愛するボランティアたちが、毎日全力で支えている姿には、深い敬意を抱かずにはいられません。

映画業界は今、決して平坦な道のりにあるとは言えませんが、それでも映画を愛する人たちがいれば、映画祭はもっと豊かな国際交流の場となり、そこからきっと新たな可能性が生まれていく――そんな希望を、私は信じています。

フォトギャラリー

執筆者紹介

徐昊辰 (じょ・こうしん)

1988年中国・上海生まれ。07年来日、立命館大学卒業。08年から中国のポータルサイトSINA、映画専門誌「看電影」、映画専門Web媒体DeepFocusなどで、日本映画の批評と産業分析を続々発表。2016年から、北京電影学院に論文「ゼロ年代の日本映画~平穏な変革」などを不定期発表。中国最大のSNS、微博(ウェイボー)のフォロワー数は約270万人。WEB番組「活弁シネマ倶楽部」の企画・プロデューサー。2020年から上海国際映画祭・プログラマーに就任、日本映画の選考を担当。2024年「現代中国映画祭」を企画・設立。

X:@xxhhcc

関連ニュース

香港アニメーションにとって「2025年」は転換点――「ローカル」「伝統」「国際水準」が同じテーブルに並ぶ希有な瞬間を迎えた【アジア映画コラム】

2025年12月29日 14:00

映画.com注目特集をチェック

注目特集

注目特集 ジャッキー・チェンだよ全員集合!!

【祝・日本公開100本目】“あの頃”の感じだコレ!!ワクワクで観たら頭空っぽめちゃ楽しかった!!

提供:ツイン

注目特集

注目特集 辛口批評家100%高評価

【世界最高峰】“次に観るべき絶品”を探す人へ…知る人ぞ知る名作、ここにあります。

提供:Hulu Japan

注目特集

注目特集 映画は、ここまできた。

【配信を待つな!劇場で観ないと後悔する】戦場に放り込まれたと錯覚する極限の体験

提供:ハピネットファントム・スタジオ

注目特集

注目特集 なんだこの“めちゃ面白そう”な映画は…!?

【90分のリアルタイムリミット・アクションスリラー】SNSでも話題沸騰の驚愕×ド迫力注目作!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

注目特集

注目特集 エグすぎる…面白すぎた…

【とにかく早く語り合いたい】だから、とにかく早く観て…そして早く話そうよ…!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

![LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS [通常盤] [CD] - LOVE PSYCHEDELICO](https://m.media-amazon.com/images/I/41KFV9t7liL._SL160_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】俺と、友だち (CD付)(特典:ビジュアルシート付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Xbz38dsAL._SL160_.jpg)