尚玄、沖縄の新しい映画祭「Cinema at Sea 沖縄環太平洋国際フィルムフェスティバル」に期待すること

2023年11月15日 10:00

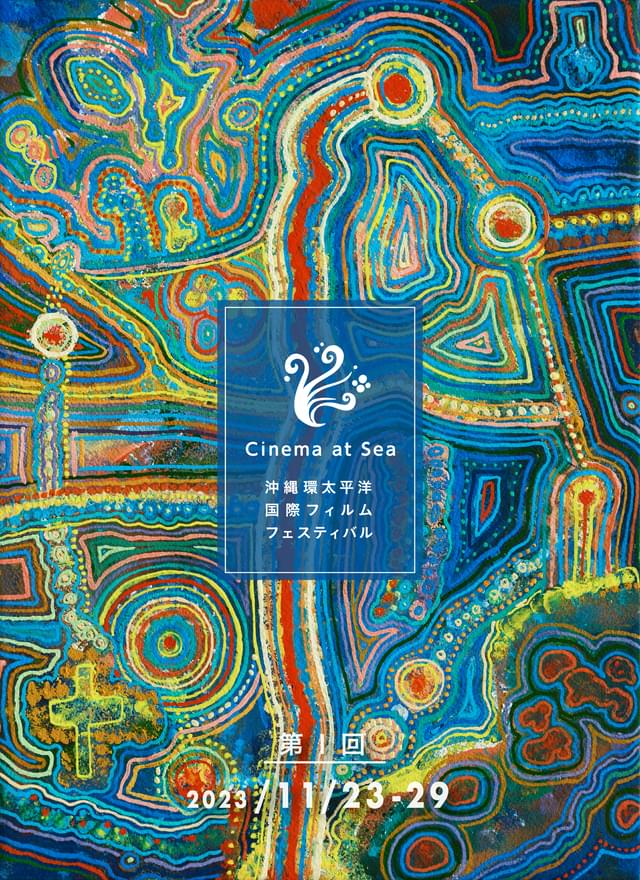

環太平洋地域にフォーカスした新しい国際映画祭、第1回「Cinema at Sea 沖縄環太平洋国際フィルムフェスティバル」が、11月23日から11月29日の7日間、沖縄県・那覇市の会場を中心に開催される。このほど、沖縄出身の俳優で映画祭アンバサダーを務める尚玄に話を聞いた。

「Cinema at Sea」は、優れた映画の発掘と発信を通じて、各国の文化や民族、個々人の相互理解を深め、将来的に沖縄が環太平洋地域において新たな国際文化交流の場となることを目指し始動した映画祭。環太平洋の各国・島々で製作された映画作品を対象にコンペティション形式による優秀作品の選考と上映を行うほか、製作者向けに国際共同制作を促進するプログラムやワークショップなども行い、沖縄を拠点に環太平洋地域の映画産業を盛り上げる長期的な施策を構想している。

尚玄はモデルとしてキャリアをスタートし、2005年「ハブと拳骨」で俳優デビュー。米国と日本と海外を行き来しながら国内外の作品に参加、近年はフィリピンの名匠ブリランテ・メンドーサ監督による「義足のボクサー GENSAN PUNCH」(21)、中華系マレーシア人のリム・カーワイ監督作「すべて、至るところにある」(23)に出演など、アジア圏監督の作品でも強い存在感を発揮している。

アンバサダー就任のきっかけとなったのは、「Cinema at Sea」のエグゼクティブディレクター・黄インイク監督。出会いの場は、黄監督作「緑の牢獄」試写だったそう。

近年シネコンが主流になったことで、上映されるのがどこでも同じような作品ばかりになり、映画館でミニシアター系の作品を見られる機会が減っています。これでは、映画の多様性は失われてしまうと思います。今回、映画祭のプログラミングチームが、環太平洋の国々から素晴らしいラインナップを取り揃え、特集上映以外は日本初公開という、本当にこの映画祭でしか見られない作品群が集まりました。いろんな方たちに体験をしてほしいです。

那覇では映画人と交流できるラウンジのようなカフェがあって、僕も会期中は顔を出す予定ですし、クリストファー・マコト・ヨギ監督や審査員長のアミール・ナデリ監督にも会えると思いますので、気軽に声をかけてほしいです。あと、地元沖縄で映画を撮っている岸本司監督と平 一紘監督と僕の3人で、沖縄での映画製作について語るトークイベントもあります。

特に地元の方には、映画祭は敷居が高いものとは思ってほしくなく、毎年開催を楽しみにしてくださるような映画祭にしていきたいんです。今年、イタリアのウディネ・ファーイースト映画祭に初めて参加しました。アジア映画を紹介する映画祭で、観客の熱狂ぶりがすごかったです。25年こつこつと続けて地元に愛される映画祭になったんだなあって。地元のワイナリーの方たちが日替わりで

ワインテイスティング会をしてくれて、これ沖縄だったら泡盛でできないかな?と思ったり。

今回、台湾の黄ディレクターのおかげで、日本の力だけではできなかったことも実現しました。台湾は外交として、アートや映画に力を入れているし、国の予算も注がれています。日本より進んでいる台湾のVR作品の上映は個人的にもとても楽しみです。

沖縄の歴史をたどると、台湾からの移民の方々、米兵との間に生まれた方々もいますし、本当に多様性あふれる場所。個人的にはそんな物語を描いた映画や、予算はかかるでしょうが、沖縄の時代ものもやりたいですね。鎖国時代も与那国島では密貿易が盛んだったそうなので、そんな話も面白いですよね。離島もたくさんあって、それぞれの文化がありますから、やりたい題材はいっぱいあります。この映画祭を通して、沖縄の魅力も発信していけたらなと思っていますし、映画人の方々にもふらっと沖縄まで足を延ばして遊びに来てほしいです。

「第一回Cinema at Sea 沖縄環太平洋国際フィルムフェスティバル」(https://www.cinema-at-sea.com/)11月23日(木・祝)から11月29日(水)の計7日間で開催。那覇市ぶんかテンブス館テンブスホール、桜坂劇場、那覇文化芸術劇場なはーとがメイン会場となる。

関連ニュース

映画.com注目特集をチェック

注目特集

注目特集 パンダプラン

【ジャッキー・チェンだよ全員集合!!】日本公開100本目 ワクワクして観たら頭空っぽめちゃ楽しかった!!

提供:ツイン

注目特集

注目特集 辛口批評家100%高評価

【世界最高峰】“次に観るべき絶品”を探す人へ…知る人ぞ知る名作、ここにあります。

提供:Hulu Japan

注目特集

注目特集 映画は、ここまできた。

【配信を待つな!劇場で観ないと後悔する】戦場に放り込まれたと錯覚する極限の体験

提供:ハピネットファントム・スタジオ

注目特集

注目特集 なんだこの“めちゃ面白そう”な映画は…!?

【90分のリアルタイムリミット・アクションスリラー】SNSでも話題沸騰の驚愕×ド迫力注目作!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

注目特集

注目特集 エグすぎる…面白すぎた…

【とにかく早く語り合いたい】だから、とにかく早く観て…そして早く話そうよ…!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント