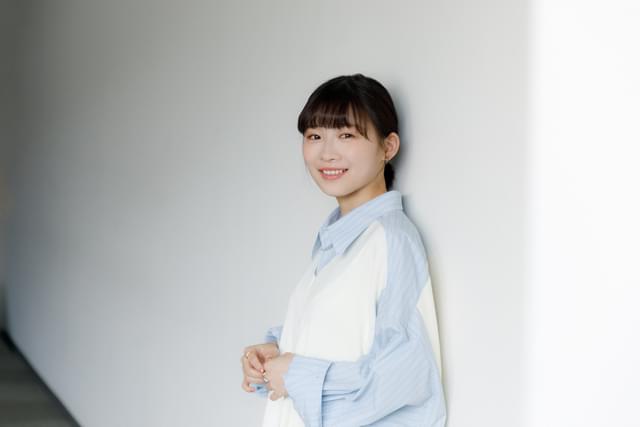

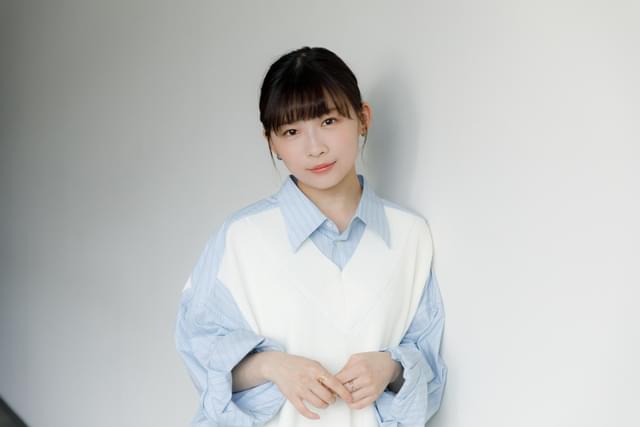

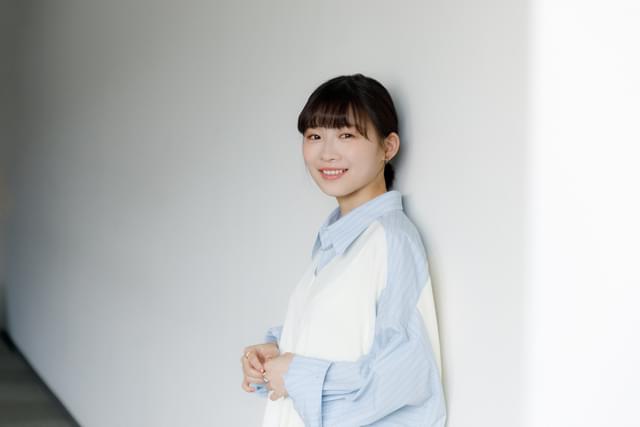

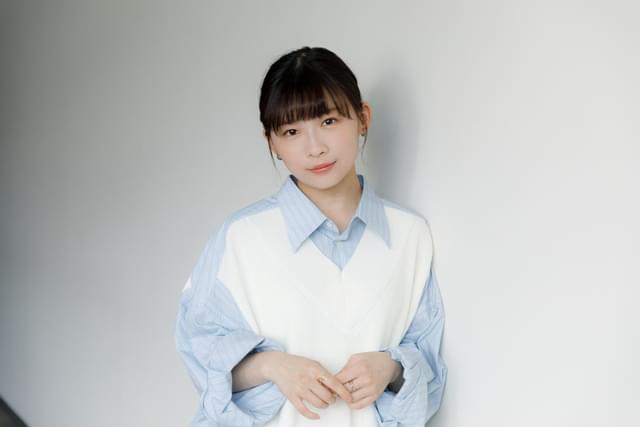

【インタビュー】伊藤沙莉、本音で語る20代ラストイヤーの「探し物」

2023年6月30日 10:00

俳優・伊藤沙莉にとって、主演最新作「探偵マリコの生涯で一番悲惨な日」は意義深い作品になったと言えるのではないだろうか。デビュー20周年という節目のタイミング、20代ラストイヤーに封切られる主演作という“枕詞”に加え、実に多くの要素が絡み合っているからだ。そんな伊藤が明かす「探し物」とは何を指し示しているのだろうか――。(取材・文/大塚史貴、写真/間庭裕基)

「探偵マリコの生涯で一番悲惨な日」は、内田英治監督(「ミッドナイトスワン」)と片山慎三監督(「さがす」)が共同でメガホンをとった意欲作だが、伊藤にとって内田監督は「マイダディ」と公言するほど尊敬してやまない存在。オムニバス作「家族ごっこ」(2015)の一編「高橋ごっこ」で出会い、伊藤主演作「獣道」で再タッグを組んで以降、「全裸監督」や「タイトル、拒絶」(内田監督はプロデュース)と作品を重ねてきた。

第40回ブリュッセル国際ファンタスティック映画祭のホワイト・レイブン・アワードを受賞し、第43回ポルト国際映画祭では観客賞を受賞した今作は、“東洋の魔窟”と称される歌舞伎町を舞台に、ブラックユーモア溢れる異色の探偵エンタテインメント。伊藤は、小さなバー「カールモール」のバーテンダー兼探偵のマリコに息吹を注いだ。

(C)2023「探偵マリコの生涯で一番悲惨な日」製作委員会

(C)2023「探偵マリコの生涯で一番悲惨な日」製作委員会映画は、「歌舞伎町にいる」(片山)、「歌舞伎町の恋」(内田)、「鏡の向こう」(片山)、「踏切を超えた時」(内田)、「姉妹の秘密」(片山)、「少女A」(内田)という6つのエピソードで構成されている。ある日、マリコのもとにFBIが突然やってきて、「歌舞伎町に紛れ込んだ宇宙人を探してほしい」という依頼を受けたことで巻き起こる、奇想天外な出来事に立ち向かう姿を描いている。

内田英治監督からの愛ある叱咤激励に奮起

伊藤が映画、ドラマに引っ張りだこの存在へと飛躍したのと同様に、インディペンデントに軸足を置いていた内田監督もNetflix作品「全裸監督」で脚本も兼ねるなど八面六臂の活躍をみせ、オリジナル映画「ミッドナイトスワン」は第44回日本アカデミー賞で最優秀作品賞と最優秀主演男優賞の2冠に輝いた。メジャーの仕事を幾つも経験した内田監督の現場に、これまでと異なる部分はあったのだろうか。

伊藤「内田さんは基本的に委ねてくださるというか、自由にやらせてくれます。これまでに一度だけ、『全裸監督』のときに『いまやっているそのお芝居は、どこで覚えてきたの?』と怒られたことがあったんです。小手先というか、こなれた感じになるなよってニュアンスで、『求められていることだけやればいい…みたいな感じになるのは寂しい』って。

内田さんは大好きな監督ですし、役者として形成される序盤からお世話になった方でもあるので、あれは“喰らい”ました。そこから、自分に嘘をつかないお芝居をしなければならないと思いを改めたんです。内田さんのそういう熱い感じを“喰らった”ことがなかったので、温かかったし嬉しくて……。

今回は久々にがっつりご一緒しましたが、楽しそうだなって見ていて感じました。欲しいものが、これまで以上に明確で、マリコに対しても『バックボーンとしてこういうものを持っていて欲しい』とか、演出がさらに明確だったように思います」

(C)2023「探偵マリコの生涯で一番悲惨な日」製作委員会

(C)2023「探偵マリコの生涯で一番悲惨な日」製作委員会一方、片山監督とは「全裸監督」で助監督を務めていた頃からの付き合いだが、いつか監督と俳優として対峙したいという思いを持ち続けていたという。

伊藤「片山さんって、見た目の1万倍くらい腰が低いんです。ナチュラルに求めている方向に導いてくださるので、こちらもそれに応えたくなる監督なんです。これまで撮られてきたものは、アングラな世界だったり激しめなものが多く、胸が痛くなるストレートな表現が多いじゃないですか。それだけに、その誘(いざな)い方が意外でした。

導き方がとにかく優しいから、こちらも弱い部分を出しやすくなる。だからこそ人間的な弱さを繊細に描けるのかもしれませんね。それと同時に、その場で生まれたものが撮りたくなっちゃう監督でもあるので、片山さんの中で起きている矛盾は見ていてとても面白いんです」

この2人が共同でメガホンをとった現場は、伊藤にとって“ホーム”のような感覚を抱かせたのだろう。昨年、伊藤を取材した際、コロナ禍で我慢していることを聞いてみたところ、「スナック……。行きたいんです。歌いたいし、しゃべりたい。でも、やっぱり今は行ったらいけない」と語っていたが、今作ではバーカウンターを挟んで常連客と、アドリブではないのか? と勘繰りたくなるほど楽しげに語り合う姿が確認できる。その後、私生活でスナックには行けたのか……、伊藤の顔を見た瞬間にふと聞きたくなった。

伊藤「『寝ても覚めても』メンバーとも何度か行ったりしている、昔からお世話になっているスナックには、ご時世が緩やかになったこともあり一度顔を出してきました。『やっと来てくれた』って言ってくれました。そのお店は結構賑わっていたのですが、お客さんがいる良さと、いない良さってありますよね。

色々なタイプの人が飲んだり、歌ったりしているのを見ているのが楽しい。仕事帰りで発散しに来たのかな、哀愁あるおじさんはどうして一人で飲んでいるのかな……とか、見ていて飽きないし興味深いじゃないですか」

(C)2023「探偵マリコの生涯で一番悲惨な日」製作委員会

(C)2023「探偵マリコの生涯で一番悲惨な日」製作委員会そしてまた、伊藤に新たな引き出しをもたらしたのがマリコの恋人で、自称忍者のMASAYAに息吹を注いだ竹野内豊だ。これまでに見せたことがない、肩の力が抜けた芝居を披露した竹野内と共演してみて「レジェンドだな」と感じたという。

伊藤「目上の先輩に対して適切な表現ではないかもしれませんが、全てを信じることができたんです。与えてもらうことが本当に多くて、過去を思い出してうなされて起きるシーンとか、『何かあったか?』って抱き締められるシーンとか、お芝居をしている感覚ではないものにさせられるんです。引っ張り込まれるというか、私の前に立ちはだかる現実へ一瞬で連れて行ってくれるさまが、レジェンドだなって感じました。

引っ張り込むさまを見せるわけではないので、きっとそれはお芝居で語っているだけなんでしょうね。ご本人が熱く語る方でもないから、なおさら『不思議の国のアリス』みたいな感覚になるんです。竹野内さんご本人が見えている景色を共有してくださっている感覚でしたので、とても貴重な経験で楽しかったです」

(C)2023「探偵マリコの生涯で一番悲惨な日」製作委員会

(C)2023「探偵マリコの生涯で一番悲惨な日」製作委員会さて、本編では「大丈夫、なんとかなる」という口グセがセリフとしてある。伊藤にとって、そう自分を言い聞かせるような出来事といえば……。

伊藤「朝ドラ(24年前期放送予定『虎に翼』に主演)ですね。同じ役を1年間演じる、長らく役と向き合うという経験がないので、自分のなかでどのようにやっていこうか考えています。基本的には飽き性なのですが、それをどう持続させるか。やってしまえば夢中になると思うんですけどね……。そういったことを考え始めては、『大丈夫』って言い聞かせています。いま、まさに言い聞かせています(笑)」

内田監督と片山監督の遊び心も加味し、荒唐無稽のようでいて「マリコの探し物」というテーマがしっかりと内包されている。伊藤自身にとっては、いま「探し物」として当てはまるものはあるのだろうか。

伊藤「ちょっと気の利いたことを言うと、以前の自分の感覚を探すようになったんです。たいして強くもない人間が強くあろうとすると、強くなくても問題のなかった時代が懐かしいというか……。弱さに疑いを持たなかった当時の自分を懐かしんで、その感覚を取り戻したくなる瞬間に襲われることが増えてきました。

私はそもそも意見とか意志のあるタイプではなかったですが、そういうことが求められるようにもなってきました。慣れていないなかで無理して伝えると、時に感情的になることもあるので、『こんなはずじゃなかった』『こんなに感情が漏れちゃう人間だったかな』といったことを、昔の自分に問いかけるようなことが頻繁にありますね」

前述の通り、来年はNHK連続テレビ小説「虎に翼」に主演することが決まっている。5月に29歳の誕生日を迎え、激動の20代ラストイヤーが始まろうとしている。

伊藤「26、27歳くらいの頃、先輩方に年齢を聞かれて答えると、皆さんが『いい時期だね』って言ってくださったんです。子どもではいられないし、すごく大人でもない、その狭間でもがける凄くいい時期だって。もがけるって、いいですよね。

30歳を迎えるにあたっては、いよいよ大人の仲間入りというか、とうとうしっかりしないといけなくなる。ギリギリまで、もがきを楽しみたいって思っているんです。さっきお話した“探し物”じゃないですが、まだまだ手探りしていていいんじゃないかな、とも感じるんです。

狭間の年齢として、現場を引っ張れる存在にもなりたいんです。ただ、基本的に『明日やればいいや』なんです。しっかりするのは30歳からでいいやって。きりがよくないと動けないんです。20代最後なので、もうちょっと子どもでいてもいいのかな。楽しみながらもがきたいと思っています」

「きりがよくないと動けない」という伊藤に、「今作が映画出演35作目だと思う。きりがよいですね」と伝えてみると、真摯な面持ちを浮かべながら覚悟をにじませる口調で話し始めた。

伊藤「実際にできているかは分からないですが、スポンジ型でいたいとは思っているんです。色々な先輩から現場での居方、お芝居の追及の仕方だとかを、聞こうと思っていなかったのに話の流れで聞かせていただく機会がすごく多いんです。

皆さん、おっしゃっていることはそれぞれ違うんですが、そのどれもがとにかく参考になるんです。力の抜き加減、現場での姿勢から悩み方の指南まで、たくさん教えていただきました。まだご一緒していない先輩方がたくさんいるわけですから、まだまだ吸収できると思うんです。

吸収したらその分、絞って出さないといけない。そういう柔軟な心と頭をもって、凝り固まらずに自由になれたら現場を楽しめるし、悩むだけじゃなくて学びながら楽しみを見つけられるんじゃないかと。今こそ、そうありたいと思っています」

フォトギャラリー

執筆者紹介

大塚史貴 (おおつか・ふみたか)

映画.com副編集長。1976年生まれ、神奈川県出身。出版社やハリウッドのエンタメ業界紙の日本版「Variety Japan」を経て、2009年から映画.com編集部に所属。規模の大小を問わず、数多くの邦画作品の撮影現場を取材し、日本映画プロフェッショナル大賞選考委員を務める。

Twitter:@com56362672

関連ニュース

細木数子の“黒塗りの人生”が明かされる――戸田恵梨香「地獄に堕ちるわよ」ティザー予告公開 伊藤沙莉、生田斗真らが出演

2026年1月20日 08:00

映画.com注目特集をチェック

注目特集

注目特集 メラニア

世界中がさまざまな出来事に揺れ動く今、公開される――あなたにはこの作品が、どう映る?

提供:イオンエンターテイメント

注目特集

注目特集 今、この作品にハマりにハマってます

人間ドラマとミステリーが…とんでもなく面白い!!

提供:Hulu Japan

注目特集

注目特集 ネタバレ厳禁どんでん返し衝撃ラスト

【個人的に最も“ゾクッ”とした注目作】このゾクゾク、むしろ快感――ぜひご堪能あれ。

提供:JCOM株式会社

注目特集

注目特集 あり得ないほど“すごい映画”

【とんでもない、事件的な、想像を絶する異常さで…】これはヤバいエグいの類の言葉じゃ“追いつかない”

提供:ギャガ

注目特集

注目特集 あの“伝説の傑作”級との噂を聞きつけて…

【映画.com編集長が観に行ったら】心の底からドハマりでした…規格外の“物語”と“死闘”に唸った

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

特別企画

特別企画 アマギフ5000円が当たるX投稿キャンペーン実施中!

【最新作公開記念!】あなただけの“本作との思い出”を教えて下さい! (提供:東宝、CHIMNEY TOWN)