第17回大阪アジアン映画祭総括 「アニタ」上映の盛況ぶり、アイデンティティ&移民テーマの作品に着目【アジア映画コラム】

2022年4月26日 15:00

コロナ禍に突入し、かれこれ2年以上が経過しました。多くの国々ではコロナと共存する道を選び、世界全体の秩序も少しずつ戻りつつあります。映画業界でも、ついにハリウッド映画の海外プロモーションイベントが復活しました。

2年連続で新型コロナウイルスの影響を受けながらも、最後まで無事に完走した大阪アジアン映画祭。今年は3月10~20日に、予定通り開催されました。2年間で培ったコロナ対策を活かした17回目の開催は、観客動員数も含め、コロナ前の状況へと戻ったようです。

「大阪アジアン映画祭」のプログラミングディレクター・暉峻創三さんは、今年の盛況ぶりを、このように振り返ります。

「昨年の場合は、午後8時までに上映を終えないといけませんでした。鑑賞を終えたお客さんが『飲みに行こう』と考えても、店は全て閉まっているような状況。今年に関しては、午後11時まで上映することが可能になりました。飲食店には午後9時閉店という制限がかかっていましたが、映画祭の“お祭り感”が戻っていますね。ざっと会場を見渡してみると、昨年、一昨年よりも、観客は増えている印象を受けました」

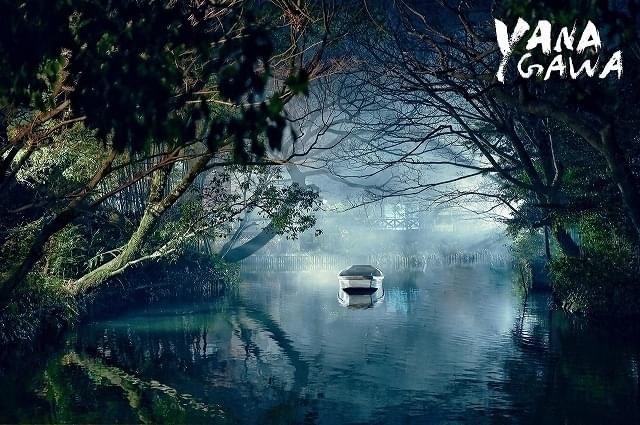

確かに、今年の大阪アジアン映画祭は、初日から“お祭り感”を感じることができました。オープニング作品「柳川」は、中国、日本、韓国の合作。日本に住んでいる中国人も、劇場で何人も見かけました。オフィシャルのプロモーションチームの活動も非常に印象に残りましたし、上映後に行われていた観客へのインタビューも含め、映画祭ならではの風景が戻っていました。

最も盛り上がったのは、香港映画「アニタ」の上映だと思います。暉峻さんに上映時のことをうかがいました。

「映画祭では(上映に付随した)イベントを通じて、お客さんが一体感を感じることができますが、コロナ禍開催では“上映しかできない”。しかし、そのことでお客さんの心がひとつになった――(イベントによって)会話が生まれなくても、来場者同士が交流できている。そのようなことを、今回は何度か感じることができたんです。特に『アニタ』は、それを強く感じた上映でした。上映が始まるとすぐに泣いてしまう方が大勢いましたし、上映後は(作品について)声をかけられることが多かったんです」

私は、映画祭へ参加する前に「アニタ」のディレクターズカット版を拝見していたので、内容自体に新鮮さはありませんでした。ですが、「アニタ」の上映が行われた会場の雰囲気は、言葉にできないほど素敵なものだったんです。これこそ劇場でしか味わえない映画の魅力であり、映画祭で体感することができる“最高の瞬間”です。コンペティション部門のスペシャル・メンションに輝いた「アニタ」は、審査員から「『アニタ』を本映画祭で観られたことは、私たち審査委員にとってだけでなく、観客の皆さまにとっても大きな思い出となったことでしょう」と激賞されていました。

「『アニタ』は、アニタ・ムイという伝説のスターを描きつつ、彼女が生きていた香港をとらえています。当時の香港は、本当に素敵な時代でした。光が満ち溢れていましたし、さまざまな刺激があった。現在の香港と比較してみると、ある種の感動を覚えました。『アニタ』の主人公はアニタ。そして、もうひとりの主人公は香港だと言えますね」(暉峻さん)

近年、中国本土の映画産業が急成長を遂げたことで、香港の映画市場は大きく変化しました。純粋な香港映画にとっては厳しい時代が続いていますが……今年の映画祭では、香港映画復活の兆しが垣間見えたんです。

ワールドプレミア上映となった「ママの出来事」(キーレン・パン監督)は、テレサ・モーが主演し、香港若手スターのギョン・トウ、ジャー・ラウが出演。完成度が非常に高い王道の青春映画です(日本に住んでいる香港人が、本作を鑑賞するために全国各地から集結!)。SNSでの拡散、YouTubeにアップされた予告編や監督のインタビュー映像への反響は“大阪アジアン映画祭史上最強”とのことです。ABCテレビ賞を受賞した「はじめて好きになった人」(キャンディ・ン監督&ヨン・チウホイ監督)、観客の間で盛り上がりをみせた「僻地へと向かう」(アモス・ウィー監督)、マレーシアとの合作「野蛮人入侵」(タン・チュイムイ監督)等々、かなりの豊作だったんです。

そのなかでも、上海国際映画祭の審査員特別賞を受賞している「野蛮人入侵」は素晴らしい出来で、個性的な作品です。同作のプロデューサー、ウー・ミンジン氏にインタビューした際は、マレーシアにおける着目すべき特徴について教えてくれました。

「マレーシアの民族構成はきわめて複雑。家族でも話す言語が異なる場合があります。例えば、私は母と話す時には、広東語を使っています。しかし、父とは英語で交流しますし、友達とはフランス語、マレー語……このようにさまざまなんです。私は、我々のアイデンティティについて常に考えています。もともと多民族国家ですから、アイデンティティの問題は当たり前のように存在しています。もしかしたら、我々は『これはもう問題ではない』と意識しているのかもしれませんね。我々の社会にとって、とても重要なことだと思います」

「野蛮人入侵」もアイデンティティにまつわる映画と言えるでしょう。「メタシネマ」といった手法によって、見事に「アイデンティティとは何か?」を描いています。

今年の大阪アジアン映画祭では、アイデンティティを描いた作品が多かったように思えます。マーベルドラマ「ムーンナイト」の監督でもあるモハメド・ディアブによる「アミラ」は、イスラエルとパレスチナの紛争を背景にしつつ、アイデンティティに関わる社会派の人間ドラマを描いていました。バングラデシュ映画界をけん引しているモストファ・サルワル・ファルキ監督作「ノー・ランズ・マン」は、南アジア&オーストラリア出身の男女がニューヨークで働くうちに恋仲に。やがて、出自が要因となって起こる悲劇を映し出しています。

グローバル化が進んでいる現在、世界はますます一体化し、アイデンティティに起因する紛争、悲劇が増えています。多くの監督たちも、そのような問題に焦点を当てていました。今回の大阪アジアン映画祭では、アイデンティティと深く関連する「移民」を題材とした作品も印象に残りました。

台湾映画「徘徊年代」は、1990年代の“新移民”(台湾中南部において、深刻な嫁不足を解消すべく、ベトナムやインドネシアから嫁いできた外国人妻のこと)に着目した作品です。時間軸は、1990年代と2010年代。台湾における“新移民”の全体的な変化を通じ、マクロ&ミクロ両方の視点で「移民の全体像」を、絵巻的な形で切りとっています。

監督のチャン・タンユエンは、長回しを多用する方で、溝口健二監督が大好きなんだそうです。なぜ“移民”についての作品を撮りたいと思ったのでしょうか? 企画経緯とともに、台湾の移民の状況についても言及してくれました。

「子どもの頃、隣に住んでいたベトナム出身の若い女性は、台湾に嫁いできた方でした。当時の私にとって、それはかなりの衝撃だったんです。慣れ親しんだ生活環境の中に、突然肌の色が違う人が入ってくる。喋っている言葉も、少し違いました。大学に入って、映画の勉強をし始めた頃、彼女が“台湾新移民”だったということがわかりました。しかも“台湾新移民”には、それぞれ独自の生活スタイルがあり、私の固定観念を覆されたんです。だからこそ、私たちの社会にとって非常に重要な存在だと考え、“新移民”の映画を撮りたいと思ったんです」

現在の日本には、多くの移民が暮らしています。飯塚花笑監督が“来るべき才能賞”に輝いた「世界は僕らに気づかない」には、日本における移民の要素が入っていました。暉峻さんは、同作を「今年の大阪アジアン映画祭の作品の中で一番熱い映画。役者の温度も高い」と称賛しつつ、「移民は、日本に限らず、世界共通のテーマ。しかし、日本映画の場合、移民を描く作品が、まだまだインディーズ映画に留まっていると思います。メジャー映画を見ていると『日本には、まだ日本人しかない』という幻想を強く感じますね」と分析しました。藤元明緒監督作「海辺の彼女たち」をはじめ、近年の日本映画界には移民をテーマにした作品が増えています。しかし、まだまだこれからといった状況。この件に関しては、いつか取り上げようと思っています。

注目作の宝庫となっている大阪アジアン映画祭。世間からの注目度もさらに上昇しているようで「東京から映画配給会社の方が大勢訪れています。去年と同様ではあるのですが、今年はさらに増えた印象です」と暉峻さんは語ります。「海外の映画祭――特にマーケットは、オンラインに移行しています。お客さんの反応も見たいということであれば、海外では、その機会が本当に少なくなっていますし、そもそも現地へ行くこと自体も難しい。ですから、大阪にやって来る映画界の関係者が多くなりましたね」。実際、近年では、大阪アジアン映画祭で披露され、一般公開へと結びついたアジア映画が増えているんです。

参加した映画人も、大阪アジアン映画祭を高く評価しています。「徘徊年代」のチャン・タンユエン監督は「コロナ禍では、映画祭に参加すること自体がとても困難になりました。ほとんどの映画祭が、現地には行くことができない。開催地でどのよう反響となっていたのか。それを知らないまま終わってしまったことが少なくありません。しかし、大阪アジアン映画祭の皆さんはとても親切で、我々は満足しています。現地に行くことができなくとも、オンライン・インタビューを実施してくれたり、現地の反応をシェアしてくれました。本当ありがたいです」と述べました。

コンペティション部門の審査委員で、映画の国際マーケットに長年携わるエスター・ヤンさんは「大阪アジアン映画祭は特別な映画祭です」と振り返ります。「さまざまなジャンルの映画があり、とてもリラックスしながら作品を楽しむことができました。今年はモンゴル映画『セールス・ガール』、カザフスタン映画『赤ザクロ』が特に“大発見”となった作品。非常に多元的な映画祭だと改めて感じました」と語ってくれました。

グランプリを受賞した「おひとりさま族」のホン・ソンウン監督は、大阪アジアン映画祭への謝意を示しつつ、こんなことを話していました。

「ヨーロッパや北米の映画祭を訪れた際、最も印象に残ったのは『欧米の映画監督は、自分の作品を発表できる場が多い』ということ。これからは、アジア映画界、特に若いアジア映画人が作品を発表できる場所が増えたらいいなと思っています」

確かに、アジアの映画文化は、欧米と比べてしまうと、まだまだ足りない部分があります。しかし、飛躍する可能性が十分あると思っています。暉峻さんは最後に、今後の大阪アジアン映画祭の規模について、熱く想いを述べてくれました。

「この映画祭の一番の問題は、スペースが足りないことです。多くの作品がアジアからやって来て、その中の大半がワールドプレミアとして披露できる。しかし、会場数、スクリーン数が足りなかったために、入選へと至らない作品がたくさんあるんです。だからこそ、規模を拡大したいというよりも『拡大しなければならない』。そんな義務のようなものを感じています」

私が企画・プロデュースを務めているWEB番組「活弁シネマ倶楽部」(https://youtu.be/V6Qy0marY5U)では、暉峻さんへのロングインタビューを行っています。お時間がございましたら、是非ご覧ください!

関連ニュース

【世界の映画館】文化の街・神保町、お茶の水エリアに生まれた、映画館サブスク制を採用した新たなミニシアター「CineMalice(シネマリス)」

2025年12月19日 09:00

映画.com注目特集をチェック

注目特集

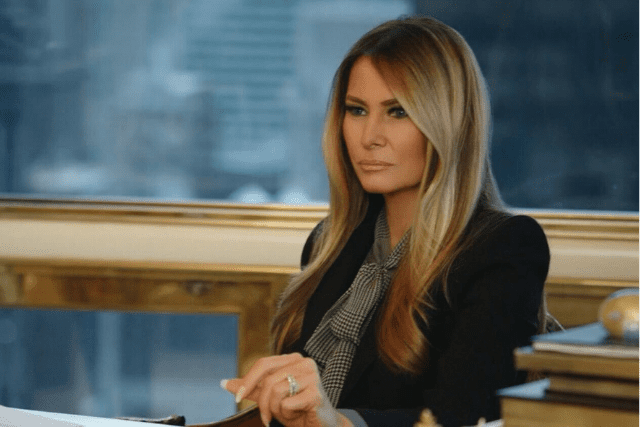

注目特集 メラニア

世界中がさまざまな出来事に揺れ動く今、公開される――あなたにはこの作品が、どう映る?

提供:イオンエンターテイメント

注目特集

注目特集 ジャッキー・チェンだよ全員集合!!

【祝・日本公開100本目】“あの頃”の感じだコレ!!ワクワクで観たら頭空っぽめちゃ楽しかった!!

提供:ツイン

注目特集

注目特集 辛口批評家100%高評価

【世界最高峰】“次に観るべき絶品”を探す人へ…知る人ぞ知る名作、ここにあります。

提供:Hulu Japan

注目特集

注目特集 なんだこの“めちゃ面白そう”な映画は…!?

【90分のリアルタイムリミット・アクションスリラー】SNSでも話題沸騰の驚愕×ド迫力注目作!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント