2人が邂逅を果たしたのは「妖怪大戦争 ガーディアンズ」。原点となった「妖怪大戦争(1968)」は、1968年に大映が製作・配給した特撮映画で、2005年には、三池監督が神木隆之介主演でリメイク(「妖怪大戦争」)。興行収入20億円の大ヒットを記録した。神木から“バトン”を引き継いだ寺田は、伝説の妖怪ハンターの血を継ぐ所沢市の小学生・渡辺ケイという役どころに挑戦している。

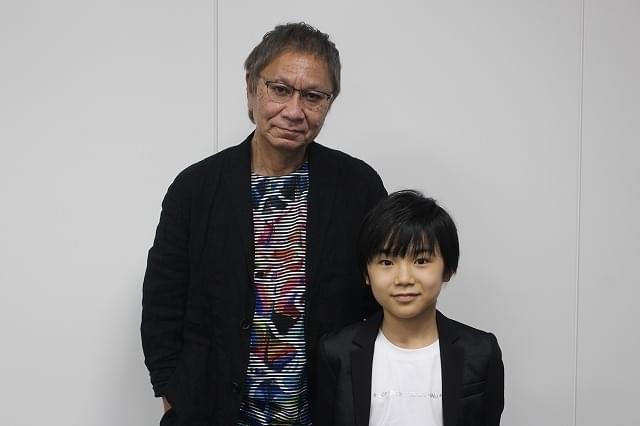

令和となった今、なぜ「妖怪大戦争」が再びスクリーンに放たれることになったのか。そして、復活のキーとして、寺田が選ばれた理由とはなんだったのか。三池監督と寺田の対談から、その真相をひも解いていく。(取材・文/編集部)

(C)2021「妖怪大戦争」ガーディアンズ

(C)2021「妖怪大戦争」ガーディアンズ――まずは三池監督について、どのような印象を抱いていましたか?

寺田:実際にお会いするまでは、漫画に出てくるような“怖い方”なのかなと思っていたんです。そこから三池監督の作品を見させていただいて、(その内容を受けて)これは大変なことになってしまったなぁと思いました(笑)。

――どの作品をご覧になったのですか?

寺田:「

初恋」(PG12)です。でも、実際現場に行ってみると、とても優しくて――怒っている姿は一度も見ていません。面白いシーンの撮影では、誰よりも笑ってくださっていたような気がします。

――三池監督は、寺田さんを意識するきっかけというものはあったのでしょうか?

三池監督:テレビに出演している姿を見ていると、どうしても気持ちを持っていかれますよね。「一体なんなんだ、こいつは」と。時代時代にいるんですよ。こういう運命を背負った人間というものが。そんなパワーを感じましたね。

――神木さんも登壇されたバトンタッチセレモニー(7月1日開催)では、寺田さんとの共通点を「集中力」と評されていました。

三池監督:「大人の求めていること」が簡単にわかってしまうということなのかもしれません。忖度をするのではなく、自分たちなりに、ちゃんと感じて、ちゃんと見ている。俳優というのは、現場での監督との関係を経て、そこで感じたことを自身の感性を通じて表現するという仕事なんだと思います。ピュアな気持ちをわざわざ意識するまでもなく、現場で活用できる。2人には、そういう才能があったはず。これは訓練してできるものではないと思います。

(C)2021「妖怪大戦争」ガーディアンズ

(C)2021「妖怪大戦争」ガーディアンズ――寺田さんはケイ役を演じられてみてどうでしたか? 今回は、本格的なアクションにも初挑戦することになりました。

寺田:ケイという役を通じて、初めて怖いものに向き合いました。おばけとか、そういったものが本当に苦手だったんです。ワイヤーアクションでは、地面に足がついていない状態だったので、思い通りにいかなくて難しかったです。その一方で、人間離れした動きをしていると、超人になったような気分でとても楽しかったです。

――「いつも1人でする空想戦いごっこが生かされた」とコメントを出されていましたが、どのようなものなのでしょう。

寺田:空想のなかで、大勢の敵と戦うんです。それを鏡に向かってやっているというのが、もっと恥ずかしいところなんですけど……。30人くらいの敵と戦っているところを想像したりして……。あ、ダメです。こうやって喋っているだけで、恥ずかしくなってきちゃいました(笑)。

――(笑)。共演者の方々との思い出があれば、ぜひ教えてください。

寺田:撮影では、

赤楚衛二さん(天邪鬼役)とご一緒する機会が多かったんです。地元が同じなので、その話をしたり――あとは「だるまさんがころんだ」もしました! 本当にお世話になったんです。そういえば、洞窟が舞台になるシーンがあるんです。そこに金色の粉のようなものがついた“謎の石”がありました。「これはきっとレアな石だ!」と思って、スタッフさんに袋を貰って、自宅に持ち帰ったこともありました。

(C)2021「妖怪大戦争」ガーディアンズ

(C)2021「妖怪大戦争」ガーディアンズ――では、三池監督はお聞きします。なぜ「

妖怪大戦争」を復活させることになったのでしょうか?

三池監督:まず「子どもが楽しめるように」と考えた時点で、もう勝ち目はないんです。真剣にぶつかっていかないと、大人は、子どもに勝てない。少しでも媚びると、すぐに見破られてしまいますから。だからこそ「トラウマをつくってやろう」という思いでいかないといけないんです。僕らが子どもの頃には、テレビで怪談映画が放送されていました。それが非常に怖かった。映画館に行くと「これから一体何が始まるのか……」という恐怖心があった。これって体験ですよね。そういうものって、大事なんですよ。例えば、幼稚園に通っている頃、お兄ちゃんに連れられて「

妖怪大戦争」を見に行ったら泣いてしまった。こういう思い出は、20歳くらいまで残ってるはずなんです。

――三池監督は、どんなお子さんだったんでしょうか?

三池監督:僕は臆病者の子どもでしたね。今でも同じですよ。ホラー映画なんか、絶対に見ないですから。

――え!? 見ないんですか?

三池監督:お金を払って、怖い思いをする意味がわからない。存在する意味がわかりません――。そりゃ、監督としては撮りますけどね? 仕事ですから(笑)。でも、見ることは無い。

――(笑)。寺田さんにとって、本作の「怖い」と思った部分はなんでしょうか?

寺田:見た目だけで言えば、姑獲鳥さん(

安藤サクラ)が怖かったです。内面はとても優しい妖怪だとは思うんですが、そのことを何も知らないで出会ってしまったら「うわーっ!」ってなるかもしれません。皆さんに施された特殊メイク、これがリアルだからこそ怖いんです。現実に妖怪がいる、本当に目の前にいると思えてしまいました。

(C)2021「妖怪大戦争」ガーディアンズ

(C)2021「妖怪大戦争」ガーディアンズ――本作では、大魔神の登場も注目を集めています。寺田さんは、大魔神のことを知っていましたか?

寺田:角川大映スタジオの入口に(像が)立っているので、存在は知っていました。でも、詳しくはわからなかったんです。あとから調べてみたのですが、(登場することは)本当にすごいことなんだなと思いました。

――三池監督、なぜ大魔神は登場することになったのでしょうか?

三池監督:自分から「(映画には)大魔神が必要なんじゃないか?」という発案をしたわけではないんです。ただ、いずれは復活する運命にあったんでしょうね。かつて大魔神を復活させるために、企画書を作成したことがあるんですが、それは実現しませんでした。今回は、妖怪たちが求めたんだと思うんです。映画の中に入るスペースを作ってくれた。大映のトップスターたちは、皆どこか屈折しているんですよね。目の不自由な逆手斬り、女性が大好きな円月殺法のおじさん……ガメラなんて亀ですよ? ちょっと変わってるんです(笑)。大魔神は、その代表と言えるでしょう。ただひとつ言っておきたいのは、今回の映画によって「大魔神が復活した」なんて思い上がりはないんです。少し力を貸していただいたということ。

(C)2021「妖怪大戦争」ガーディアンズ

(C)2021「妖怪大戦争」ガーディアンズ三池監督:まずは造形を作る必要がありましたが、意識したのは「リニューアルではない」ということ。資料を読み込んだうえで「現代であれば、このようなデザインがいいのではないか」と考えるのではなく、まずは何もない状態から始めて「大魔神とは、こういう存在だ」ということを考えていきました。

寺田克也も、一種の妖怪ですよね。彼のデザインがどうしても必要でした。彼の存在は、僕らの現場に大魔神を降臨させるための仲介役。おまじないみたいなものです。大魔神には暴れるだけ暴れていただき、ひとまず帰っていただく。そして、またいつかお会いしましょうと。

――「大魔神が復活した」という思い上がりはない。そして「またいつかお会いしましょう」という言葉が心に残りました。

三池監督:そう、今回は来ていただいたんです。もっと無責任なことを言うと、妖怪が呼びました。俺には関係がない(笑)。

衣装協力(寺田心):ディーゼル キッズ/ディーゼル ジャパン

衣装協力(寺田心):ディーゼル キッズ/ディーゼル ジャパン――寺田さんは、芝居とどのように向き合っていますか?

寺田:(撮入までに)「セリフを覚える」ということは大前提ですが、その役の気持ちを考えたり、行動することは、とてもむずかしく、思い通りにいかないこともあります。そんな風に歯がゆいこともあるのですが、芝居が好きだからこそ続けられ、撮影現場に向かっていける気がします。今回は神木さんから「そのままでいいんだよ」というお言葉をいただき、余計な力を抜いて、役と向き合うことができました。

――現在13歳。子役という領域からステップアップしていくと思いますが、今後についての展望をお聞かせください。

寺田:僕自身は、子役ということをあまり意識していませんでした。お芝居は、常に勉強です。これから大人になっても、ずっと学ぶ姿勢でいることが大事だと思っています。「俳優になる」ということを考える前に、いつも「初心にかえる」ということを意識していければと思います。

衣装協力(寺田心):ディーゼル キッズ/ディーゼル ジャパン

衣装協力(寺田心):ディーゼル キッズ/ディーゼル ジャパン――13歳という段階で「初心にかえる」という言葉が聞けるとは思いもしませんでした。三池監督は、寺田さんと再タッグを組むとしたら、どのような作品で再会を果たしたいですか?

三池監督:互いを意識せず、それぞれの問題から逃げずに立ち向かっているうちに、自然と再び出会うんですよね。だから「また仕事をしてほしい」と言ってしまうと、自分の意思を持ち込んでしまっているようで、本来の流れを遮っちゃうような気がしているんです。これはかなり勿体ないことなんです。相手にとって、再び組む必要性のない監督だと見えたのであれば、それはそれでいいと思う。もちろん、逆のパターンもあります。

寺田心にとって「またやってみたい」と思えるような存在としていたいなと。それと、同情して出るのだけはやめてほしい。「昔一緒に撮ったからな……最近撮ってないみたいだし、撮りたいという思いはわかるから、力を貸してやるか」なんてね。

寺田:いやいや、そんなこと思いません(笑)。三池監督は、僕にとって偉大な存在です。三池監督に認められるような、しっかりとした俳優になっていきたいです。

三池監督:(寺田には)子役という印象はなく、やっぱり俳優なんです。大人たちの芝居が変わりますからね。生身でぶつかってくるので、小手先のことでは勝てません。すべての俳優が普段は隠している、見せていない能力を引き出してくれる。そういう意味では、(寺田との仕事は)ベテランの俳優陣、ベテランのスタッフたちにとって、リフレッシュの場となったはず。「俺らにも、こういう時があった……本来はこうでなくてはいけないな」と。先生……いや、師匠みたいなものですよ。「寺田心師匠、芝居はやっぱりそうあるべきですよね!」と。皆の力を引き出してくれた。本人に自覚はないと思いますが、確かに周囲の人々の能力を高めていました。

(C)2021「妖怪大戦争」ガーディアンズ

(C)2021「妖怪大戦争」ガーディアンズ (C)2021「妖怪大戦争」ガーディアンズ

(C)2021「妖怪大戦争」ガーディアンズ (C)2021「妖怪大戦争」ガーディアンズ

(C)2021「妖怪大戦争」ガーディアンズ (C)2021「妖怪大戦争」ガーディアンズ

(C)2021「妖怪大戦争」ガーディアンズ (C)2021「妖怪大戦争」ガーディアンズ

(C)2021「妖怪大戦争」ガーディアンズ 衣装協力(寺田心):ディーゼル キッズ/ディーゼル ジャパン

衣装協力(寺田心):ディーゼル キッズ/ディーゼル ジャパン 衣装協力(寺田心):ディーゼル キッズ/ディーゼル ジャパン

衣装協力(寺田心):ディーゼル キッズ/ディーゼル ジャパン

注目特集

注目特集  注目特集

注目特集  注目特集

注目特集  注目特集

注目特集  注目特集

注目特集  特別企画

特別企画