【パリ発コラム】カンヌで話題、パリ郊外暴動事件描く「レ・ミゼラブル」 アカデミー賞フランス代表に

2019年9月29日 17:00

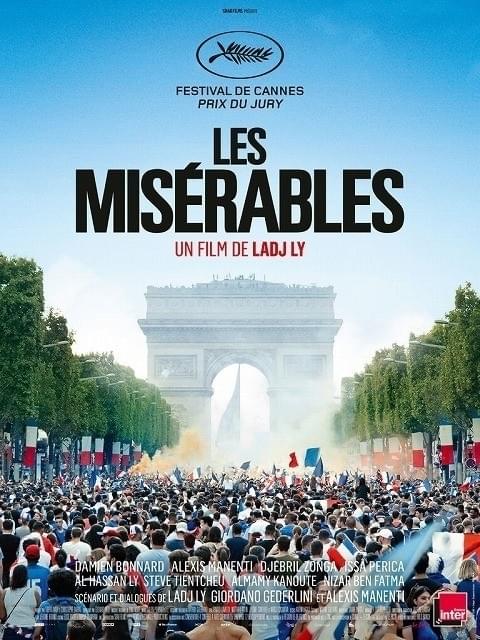

来年のアカデミー賞に向けて、各国で外国語映画部門への立候補作品が選出されるなか、フランスからはラジ・リ監督の初長編「レ・ミゼラブル(原題)」が代表として選ばれた。今年のカンヌ国際映画祭のコンペティション部門で上映され、「コンペ最大のショック」「クロワゼットを震撼させた未確認物体」などと形容され、審査員賞を受賞した作品だ。最終審査に残っていたものには、同じくカンヌに出品され、脚本賞を受賞したセリーヌ・シアマの「Portrait de la jeune fille en feu」と、トロント国際映画祭でワールドプレミアを迎えた若手監督アリス・ビノクールの「Proxima」があったが、最終的にリ監督の作品に落ち着いた。

ビクトル・ユゴーの小説の題名を引用した本作は、現代のパリ郊外に生きる“ミゼラブル(悲惨)な人々”の物語。24年前にやはりパリ郊外を舞台にしてセンセーションを巻き起こしたマチュー・カソビッツの「憎しみ」(1996)と比較され、11月のフランス公開を前に早くも注目を集めている。

映画は2018年のサッカーW杯ロシア大会で、フランスが優勝した際の映像から始まる。シャンゼリゼの大通りが人々で埋め尽くされ、様々な人種の顔が並ぶなかで、みんなが一帯となって歓喜の声を上げている。その後舞台は切り替わり、リ監督自身のホームタウンである、パリ郊外の殺伐とした地域に移る。平穏な地方から転勤でこの地の警察の犯罪防止班に配属された主人公が、同僚ふたりと共にパトロールを始める中、異なるグループ間のいがみ合いや、警官たちの横暴による荒んだ状況を目の当たりにする。そんなとき、少年がサーカス団のライオンの赤ん坊を盗み、それがもとで街は一発触発の事態となる。

「憎しみ」との違いは、カソビッツが郊外の状況を扱いながらも白黒フィルムを起用し、凝った作りのフィクショナルな雰囲気を作りあげたのに引き換え、本作はドキュメンタリーのように、郊外の街をハンドカメラで撮影した実録スタイルであること。それだけに、クライマックスに勃発するなんともバイオレントな抗争に衝撃を受ける。正直「いくらなんでもやり過ぎではないか」という気もしたが、リ監督によれば、なんと彼はほとんど同じような状況に遭遇したことがあるのだという。

もっとも、本作が郊外を舞台にした多くの紋切り型の作品と異なるのは、悪と善、警官<加害者>VS住民<被害者(またはその逆)>といった二元論を避けて、さまざまな人種や立場の人間が絡み合った現実の複雑な状況を浮き彫りにしている点だろう。ちなみにリ監督は現在の郊外の状況についてこう語っている。

「政党が変わっても、政治が変わっても、郊外の状況は何も変わっていない。20年前から僕らは「黄色ベスト」のままだ。パリジャンが郊外に来ると、アフリカやイラクに来たような印象を受けるだろう。地下鉄でたった5分のところでもね。お金があれば生きることはさして難しくないが、失業や貧困に喘いでいる人々にとって、生きることはサバイブだ。それは住民だけじゃない、警察官だってそう。郊外の警察官は大抵、地元出身で、わずかな給料で困難な状況を生きている」

フランスでは相変わらず「黄色ベスト」のデモが続く一方で、そのやり方や効果を疑問視する声や、デモを取り締まる警察の暴力的な対応に非難が集まっていたりもする。本作はつまり、タイムリーに社会を反映した作品なのだ。リ監督はぜひマクロン大統領にもこの映画を観て欲しいと語っているが、果たしてそれは叶えられるだろうか。アメリカではアカデミー賞のロビーでスパイク・リーが本作を応援すると語っているそうだ。(佐藤久理子)

関連ニュース

映画.com注目特集をチェック

注目特集

注目特集 メラニア

世界中がさまざまな出来事に揺れ動く今、公開される――あなたにはこの作品が、どう映る?

提供:イオンエンターテイメント

注目特集

注目特集 ジャッキー・チェンだよ全員集合!!

【祝・日本公開100本目】“あの頃”の感じだコレ!!ワクワクで観たら頭空っぽめちゃ楽しかった!!

提供:ツイン

注目特集

注目特集 辛口批評家100%高評価

【世界最高峰】“次に観るべき絶品”を探す人へ…知る人ぞ知る名作、ここにあります。

提供:Hulu Japan

注目特集

注目特集 なんだこの“めちゃ面白そう”な映画は…!?

【90分のリアルタイムリミット・アクションスリラー】SNSでも話題沸騰の驚愕×ド迫力注目作!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント