溝口健二監督「山椒大夫」は「ホラー映画の原点」、町山智浩氏が大胆解説

2017年10月30日 17:32

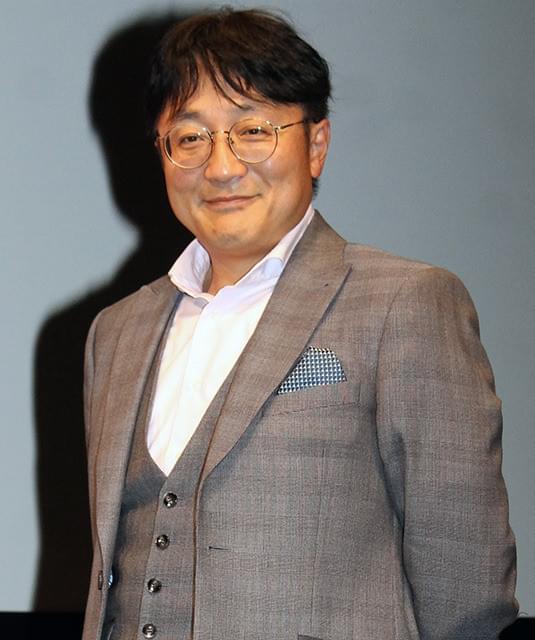

[映画.com ニュース]第30回東京国際映画祭の「日本映画クラシックス」部門で、溝口健二監督の「山椒大夫」(1954)の4Kデジタル復元版が10月30日、六本木のEXシアターで上映された。

ベネチア国際映画祭で銀獅子賞を受賞するなど高い評価を受け、ジャン=リュック・ゴダール監督が「気狂いピエロ」でラストシーンを引用するなど多くの映画監督に影響を与えた作品。デジタル修復にはマーティン・スコセッシ監督の財団が協力しており、上映後にトークショーを行った映画評論家の町山智浩氏は、「『沈黙 サイレンス』を見るとソックリですよね。相当影響を受けているはず」と分析した。

だが、町山氏の溝口評でいの一番に出てきたのは「ホラー映画の原点」という意外な言葉。ジョージ・A・ロメロ監督の「ドーン・オブ・ザ・デッド」と、溝口監督が1929年に撮った短編の歌謡映画「東京行進曲」との類似性などを挙げ「米国にも『山椒大夫』はホラー映画という評論も一部にある。サディズムと、女性に暴力をふるってなんとかしなきゃという罪悪感が同居していた人だから」と説いた。

その上で「テーマ的には、虐げられた女性の不屈の戦い」で一貫していたとし、「海外ではマスター・オブ・ロングテイクと呼ばれていたように長回しが多い。でも見ている人はあまり気づかない。これはカメラマンの宮川一夫さんの技術でもあるけれど、カメラが常に動いて撮っているから。最近のこれ見よがしの長回しとは違う」と解説。さらに、「リテイクが多くて、役者は大変だった。しかも、なぜダメかを言わずに何十回もNGを出す。それだけ俳優を追い込んでいた」というエピソードも披露した。

だまされて奴隷として売られた兄妹が、離れ離れになった両親に会うため決死の行動に出る「山椒大夫」に関しては、「もともとは口承文学で、基となる絵本『厨子王と安寿』を僕が子どもの頃に読んだ時は怖くてトラウマになった。でも、森鴎外が小説にした時はスイートなアレンジになって批判されたんです」という。映画にも残酷な描写はあるが、「初めの脚本は小説通りだったけれど、ダメだと言って口承とスイートの中間くらいになった。溝口はもっと徹底的にやりたかったと思うが、リアリズムに様式美を合体させるやり方をとったんじゃないかと思う」と持論を展開していた。

第30回東京国際映画祭は、11月3日まで開催される。

フォトギャラリー

関連ニュース

映画.com注目特集をチェック

注目特集

注目特集 メラニア

世界中がさまざまな出来事に揺れ動く今、公開される――あなたにはこの作品が、どう映る?

提供:イオンエンターテイメント

注目特集

注目特集 ジャッキー・チェンだよ全員集合!!

【祝・日本公開100本目】“あの頃”の感じだコレ!!ワクワクで観たら頭空っぽめちゃ楽しかった!!

提供:ツイン

注目特集

注目特集 辛口批評家100%高評価

【世界最高峰】“次に観るべき絶品”を探す人へ…知る人ぞ知る名作、ここにあります。

提供:Hulu Japan

注目特集

注目特集 なんだこの“めちゃ面白そう”な映画は…!?

【90分のリアルタイムリミット・アクションスリラー】SNSでも話題沸騰の驚愕×ド迫力注目作!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント