映画『オールドマン』をめぐるエッセイ

目覚め続ける老人について

人間の恐ろしさは、怪物や暴力の中にではなく、自分自身の内側に潜む狂気を直視した瞬間に現れるのではないだろうか。映画『オールドマン』は、その狂気がどのようにして日常となり、思考の習慣として固定されていくのかを、静かに、しかし執拗に描いている作品だ。

「人をとことん疑うことを、昔学んだ」——老人のこの言葉は、彼の過去を説明するための台詞ではない。それは彼を現在地へと引き戻し、同時にその場から一歩も動けなくしてしまう呪文のように響く。その疑いの力はあまりにも強く、他者だけでなく、ついには自分自身にまで向けられてしまったのだろう。

老人の一日は、目覚めとともに幻想が始まることから始まる。同じ独り言、同じ問い、同じ反復。その循環は次第にエスカレートし、やがて彼自身が目を背け続けてきた「真実」の輪郭に触れていく。

ここで重要なのが「ラスカル」という存在だ。ラスカルとはいったい何者なのか。彼は外から侵入してくる異物ではない。むしろ老人の内部に、かろうじて残された正義、あるいは人間性の痕跡なのではないかと思える。老人が毎朝、起きてすぐにラスカルを探し始めるのは、眠りとともに失われてしまう人間性を、本能的に取り戻そうとする行為の裏返しなのだ。

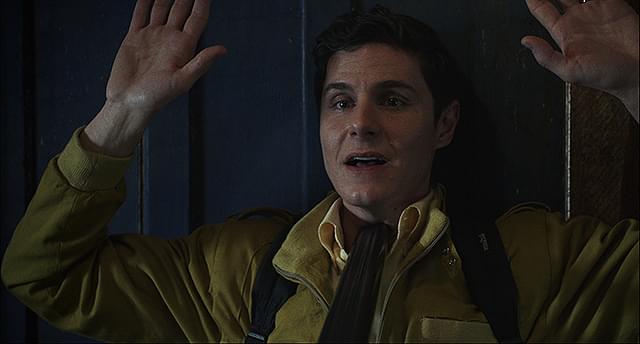

山小屋を訪ねてくるジョーもまた、単なる訪問者ではない。彼の顔はおそらく、罪を犯す以前のジョー自身だろう。老人はジョーに何度も問いかける。「どうやってここに来た?」と。この言葉は一見すると訪問者への疑念だが、実際には老人自身に向けられた問いのように感じられる。なぜ自分はここにいるのか。なぜここから出られないのか。その答えを、彼は知っている。しかし知ってしまえば、ループは終わってしまう。

物語の終盤、怪しいと感じていたテーブルの中へ入っていく場面で、山小屋はかつての自宅と重なり合う。そこにあった扉の奥には、過去の秘密があり、同時に山小屋のドアでもあった。つまり山小屋とは、現実の場所ではなく、老人の頭の中にだけ存在する構造なのだ。彼は幻想に囚われているのではない。その幻想から逃げられない状態そのものを、生き続けている。

頭の中に響く唸り声は、剥製にされたクーガーとして描写される。しかしそれは、妻とその浮気相手を殺害した瞬間の、自分自身の姿なのだろう。一線を越えたとき、人は誰かを殺すだけでなく、それまでの自分をも殺してしまう。その事実が、唸り声として残響している。

タイトルの『オールドマン』が指す「老人」とは、年齢の問題ではない。現実のジョーは、ラスカルほどの年齢かもしれない。しかし、幻想のループを繰り返すことで、彼の心はすでに老人と化している。思考は更新されず、同じ問いをなぞり続ける。それは寿命の比喩でもあり、それでもなお、わずかに残る正義が彼を起こしにやって来る理由でもある。

オープニングに描かれる山の絵は、この物語が現実ではないことを静かに告げている。その中に小さく描かれた山小屋と煙突の煙。煙は、まだ火が消えていない証であり、まだ生きている証だ。だからこそジョーはやって来る。だからこそラスカルは現れる。

人は誰しも、卑屈になり、諦めようとする。しかし、たとえ老人になっても、生きている限り、心の奥にある真理は「目覚めよ」と何度でも訪問してくるのだろう。この作品は、人間という生き物の恐ろしさと、それでもなお救いは毎日やって来るという事実を、幻想という形で描いている。

少しスピリチュアルに感じられるかもしれない。しかし『オールドマン』は、許しや贖罪を描いた物語ではない。目覚め続けることそのものが、救いであるという真理を、静かに、しかし確かに伝えている。

ドント・ブリーズ2

ドント・ブリーズ2 VETERAN ヴェテラン

VETERAN ヴェテラン 沈黙のSHINGEKI/進撃

沈黙のSHINGEKI/進撃 オール・チアリーダーズ・ダイ

オール・チアリーダーズ・ダイ カメラを止めるな!

カメラを止めるな! 来る

来る ドント・ブリーズ

ドント・ブリーズ 新感染 ファイナル・エクスプレス

新感染 ファイナル・エクスプレス アス

アス ボーはおそれている

ボーはおそれている