首のレビュー・感想・評価

全552件中、1~20件目を表示

狂気を引き出すコメディの妙。そのバランス感覚がすごい。

◯作品全体

本作のポスターにも書いてある「狂ってやがる」な人物たちとは対照的に、バランス感覚のある作劇だった。織田家の中でも重臣同士で探りあいがあり、あわよくば上手く出し抜いて突き落そうとする関係性は、言ってしまえば北野監督の『アウトレイジ』と同じ文脈だと思う。しかし、そこにコメディチックな演出や同性愛の要素を入れることで人間味を醸し出し、シリアスとコメディの雰囲気、どちらにも偏りすぎずに物語が展開されていく。

これをシリアスな要素だけに傾けるならば、やはり『アウトレイジ』になるし、シリアスとコメディを切り分けると『ソナチネ』になってしまう。さらに言えば過去2作品はどちらも現代を舞台としていて、「日常の中にある狂気」が一番の特色になっていた。本作では戦国時代である以上、時代劇という背景が付いて回る。その時代の日常ももちろんあっただろうが、今とは異なる生活を見せたところで狂気が引き立つとは思えない。

だからこその、コメディなのだと思う。コメディの写し方は徹底して秀吉、秀長、官兵衛をトリオユニットのように写す。3人が映るカットはほとんどがフルショットで、現代に放送されているバラエティ番組のカメラのようだ。しかし話す内容は光秀への策謀であり、曽呂利の使い捨て方だ。コメディチックな雰囲気をまとうのは各シーンのわずかな時間だが、策謀で生み出される因果の生生しい描写によって「人間味ある狂気」という不気味極まる絵面が作られていた。

物語の流れだけ追ってしまうと、本能寺の変を取り巻く策謀を秀吉と光秀を中心に描いた歴史ドラマ、という大河ドラマや正月特番で見たような作品だ。しかし、戦国時代の人物たちの考えや行動によってもたらされた結果がどれだけ惨たらしいものだったか、というのはドラマでは綺麗に撮られすぎているし、教科書では「倒した」で終わってしまう。一方で、グロテスクだけでは凄惨さばかりが先行してしまう。そこを北野武のコメディという、独特な味わいで絶妙に映しているのが、この映画の凄いところだと思う。

コメディと狂気を内包するラストの首実検のシーンは、まさしく集大成だった。数多く転がった首を整えさせ、三人でそれを吟味する。当時は当然のこととはいえ、やっていることはグロテスクそのものだが、茂助を思い出し軽口を叩きながら首を眺める3人は、コメディであり狂気だ。

こういう、いくつかの要素が絶妙に同じ画面でひしめいているのが、とにかく不気味で、面白い。

◯その他

・序盤で茂助が一番狂ってると思ったけど、最後まで見ていると一番の常識人だとわかる。庶民が狂気の世界に踏み出したことでわかりやすく狂ってしまったけど、一番狂ってるのは狂っているのかわからないぐらい狂気の世界に浸かったやつらなんだな、と。最後まで友人の幻影を見ているところで、狂いきれなかった茂助が透けて見えた気がした。

・なんか『真田丸』っぽいキャラが多かった。徳川家康のちょっと抜けた感じとか、般若の佐兵衛がまんま出浦昌相だったりとか。でも北野監督の気持ちはわかる。出浦昌相やってる寺島進かっこよかったもん。本作もやっぱりかっこよかった。

・信長がバリバリの名古屋弁っていうのがツボだった。「やっとかめ」って歌以外で初めて聞いた。

Origins of the colloquial term

Kubi is the perfect pairing to Shogun, featuring part of the story of the TV series and some of the same characters with their original names. It’s among the most ambitious Japanese historical productions in recent memory, perhaps since Sekigahara. Based on Kitano’s novel, he balances Japan’s feudal history with his own career achievements. A bloody and stylish look at Japan’s fascinating past.

役者冥利に尽きる戦国顔見世興行

北野武が構想に30年を費やしたという戦国時代劇は、ジャンル映画のルーティンをことごとく駆逐して痛快極まりない。

ネタになる"本能寺の変"をいったいこれまで何回見てきたことだろう。かつて、そこには武士のこだわりと執念と、運命がもたらす悲劇が描き込まれていたはずだが、武版"本能寺の変"では武将たちが男色で繋がり合い、首を取った取らないで一喜一憂している姿が皮肉を込めて描かれる。権力者の野望なんて、所詮そんなものだと言わんばかりに。

明らかに、NHKの大河ドラマで描かれてきた戦国ものに対する反論を感じる。その向こう側には黒澤明が晩年に監督した戦国絵巻があるかも知れない。監督が敬愛する大島渚の『戦場のメリークリスマス』や、特に『御法度』の影響も感じなくはない。

でも、北野監督がベースにして来たお笑いのセンスが本作をユニークなものにしている。嬉々として武将たちを演じる俳優陣の乗りは、見ていて羨ましくなるほど。これは役者冥利に尽きる戦国顔見世興行なのだ。

北野作品らしい奇抜さと過激さ

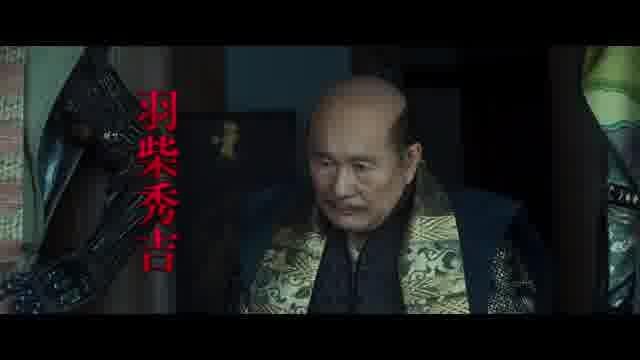

北野武監督が織りなす異色の戦国時代劇は、彼にしか成し得ない奇抜さと過激さに包まれた劇薬だった。首、それは斬ってもそのままでもシュールの極み。戦国版『アウトレイジ』とも呼ぶべきこの危なっかしい智略と暴力のバトルロワイヤルにおいて、信長役の加瀬亮が頭のネジがぶっ飛んだ切れ味の鋭さで非道の限り(饅頭シーンは夢に出そう)を尽くしたかと思えば、秀吉役ビートたけしは信長の前では決して出しゃばらず、己の館に帰ると息のあった部下達とコントのように計略を練っては、笑いと冷酷さのはざまを器用に行き来する。彼ら猛獣達に振り回されっぱなしの西島秀俊が彼にしか務まらない実直な役どころを巧みにこなす一方、木村祐一がしゃべりの得意な”芸人”として飄々とした存在感を発揮するのが面白い。監督自身の職能とも相通じる特殊な役をあえて戦国鍋へ投じて化学反応の行方をじっくり見つめるところに、奇才ならではのユニークさ、斬新さがある。

浅草芸人から“世界のキタノ”になったたけしが、百姓あがりの天下人・秀吉を演じる必然

ある時代の暴力と上下関係を伴う男性社会の群像を、男色の要素を加えて解釈するという点で、大島渚監督の「戦場のメリークリスマス」(1983)と「御法度」(1999)の影響を感じる。前者では監督デビューする前のビートたけしが国際的合作に初めて抜擢され、大島監督の遺作となった後者では主演。タブーに挑戦し続けた巨匠の遺志を継いだ北野武監督の集大成的作品でもある。

「本能寺の変」を題材にした本作でたけしが演じるのは、百姓から身を起こし織田信長亡きあと天下人へのぼりつめる羽柴(のちの豊臣)秀吉。脚本も手がけた北野は、秀吉の駆け出しの頃を思わせる元百姓の雑兵・茂助(中村獅童)と、落語家の始祖と言われる曽呂利新左衛門(木村祐一)という2人のキャラクターを配して、浅草芸人の見習いから出発し映画人として世界的に名を成した人生をかえりみるようでもある。

1994年のバイク事故の後遺症がなければ、秀吉の台詞回しの滑舌ももっと良かっただろうか。だが、ビートたけしの今のありのままを映画の中で秀吉に重ねることが、監督・北野武のたどり着いた境地なのだろうとも思う。

ちょいちょいコメディタッチが邪魔

殿の、殿による、殿のための戦国

Netflixにて。

あれ、意外とおもしろい…?

少なくとも直近の家康大河よりはよっぽど面白かった。

わりと群像劇の部分もあるので、武士でない下っ端の人間までもちゃんと損得勘定とか、生の感情を垣間見せてくれるところが知的だなーと思った。

もちろん全体的に昔の人というより現代人、なんなら甲冑を着たアウトレイジにしか見えないのはある。でも逆に白黒時代の時代劇って割と軽みがあるものだったりするし、そんなに違和感はなかった。

なんといっても衣装がウツクシー。いやもうどのおじさんも大変シックだし、みんなセクシー。それぞれキャラを反映させた色遣いや着こなししててほんと眼福。

さすがにこれは日本アカデミー衣装賞とか、と思ったら邦画には当該の部門がなかった…。

いや衣装だけならワンチャン本場のアカデミー狙えるんでは?

公開時はさすがに豊臣秀吉が歳とりすぎだし、監督特権の濫用でしょとか思って劇場行かなかったけど、観終わるとなぜあの役をたけし本人がやる必要あったのか、やっと理解できた。秀吉・秀長・黒田官兵衛の3バカトリオは、侍の価値観を相対化する突っ込み担当なんだった。

だからもう終始「コント・こんな戦国武将は嫌だ!」みたいなノリ。それももともと武士じゃない秀吉というキャラクターあってこそ。まあバリバリの東京弁だけど…

侍や武将を美化しないのはもちろん、合戦とか武力をちゃんとエグいものとして描いてるし、なにより武士ホモソーシャル維持のために女を踏み台にしない潔さが非常によかった。血みどろなのに湿度は低いしさわやか〜。

戦メリ〜御法度という大島渚のホモソー→ホモセクシャル路線に対するアンサーなのかな。

とりあえず遠藤憲一と西島秀俊が引き受けてなかったらこの企画成立してないのでえらい。この2人に受けさせる北野武の監督力もすごい。

あと加瀬亮のテンション。体力なさそうなのに誰より消耗しそうな役で大変おつかれさまでした。

菊千代ポジションの中村獅童も大変かわいらさい。あれだけの柔軟さ、ピュアネスを感じさせるのってやっぱりすごい力量なんだろうな。

もう少しね

秀吉、しっかり台詞を喋れ

すげー作品

初キタノ作品。キタノ作品って、見る人選ぶ?

キタノ作品を初めてみました。

これは、好き嫌いがありますねぇ。いや、わかるんですよ。うまく説明できないけど、今回であれば、本能寺の変と山崎の戦いがクライマックスで、そこに至るまでの物語を、まぁ、面白おかしく描いたんだなぁと。

でもね・・・って続くんですよ。いや、嫌いじゃ無いです。でも、なんか違うんだよな(個人の感想です)。たぶん、こう言う描き方がマッチするテーマもあると思います。でもこの場合は、ちょっと違うなと思ってしまいました。

戦国アウトレージ

ワクワクしませんでした

まーこんなもんでしょう

武は学者にて職人だ。商売人ではない。

全552件中、1~20件目を表示