かがみの孤城のレビュー・感想・評価

全454件中、81~100件目を表示

アニメとして…

原作既読です。読んで久々に号泣しました。なのでストーリーはもちろん問答無用に素晴らしいです。ただし…アニメとしては、私好みではなかった…なんというかキャラクターが生きていない、活きていない。いちばん無いなと思ったのは、こころの中学校の靴箱。すべての靴が整然と並んでるんですよ。現実の学校を思い出してみてください、性格によってきっちり並べる子もいれば突っ込んだだけみたいにバラッバラに入れる子もいる、綺麗な靴もあれば、べこべこに破履きつぶされた靴もある、のが当然。なのに…このアニメでは、ぜんぶ踵合わせてきっちり。あまりの現実味のなさに、無いなと思ってしまいました。さらに、映画の尺の問題でしょうが、それぞれのキャラの掘り下げがない…それならむしろキャラを減らしてもよかった。

あと、動きがいちいち作り物っぽくてリアリティが感じられない。

もしかして一番最近見たアニメ映画が『君たちはどう生きるか』だからかな?やはり宮崎アニメの動きのリアリティー人間のリアリティーは凄いと感激した直後だから、全体的なアニメーションと画面の拙さが気になって気になって仕方がなかった。

というわけで、評価低めになってしまいました。

孤独でもひとりじゃなければ

微かな変化を体感する映画!!

作る側にも観る側にも繊細さが求められる内容で、丁寧に映像化されていると感じました。終盤のシーンでは特に子供たちの悲しみが伝わってきました。「思い出のマーニー」に近い、微かな変化を体感する映画だと思います。役目を終えて記憶を失うという事は、人生そのものを表しているようにも感じました。年末の公開でしたが、夏休みの方が向いていたように感じました。

られ活

悩める中学生とタイムリープの組み合わせは、最高興行収入邦画『すずめの戸締り』を想起させる。アニメーションの動きもどこかカクカクしていて、新海アニメのようなヌケ感のあるリアリティを背景画に感じないものの、原恵一監督のアニメにはドラマがある。累計100万部を売り上げている辻村深月の原作小説のもつポテンシャルもさることながら、やはり原監督の演出力がただ者ではない証拠だろう。

筆者は原監督が過去に手掛けた『カラフル』、『河童のクゥと夏休み』、『クレヨンしんちゃん、モーレツ!おとな帝国の逆襲』の3作品を鑑賞済なのだが、主人公はすべて子供ながら、実社会でもこういう奴絶対いるよね、という脇役になんともいえない魅力を感じたのである。それは、スーツ姿の小生意気な天使だったり、犬生?斜めにみているやさぐれ犬だったり、昭和ノスタルジーに浸りまくる誘拐犯夫婦だったりするのである。

本作では、主人公のこころちゃんをハズす同級生のいじめが妙にリアルで、教師の前でネコを被るところなんか、当社にいるゴマすり社員と瓜二つ。コロナ禍の在宅勤務が仇となり、そのまま引きこもりになってしまった社会人が日本全国に150万人近くいるらしく、引きこもりがなにも中学生の特権ではなくなってしまっている日本の現状なのである。そんな社会現象を上手にアニメの中に取り込んでみせている原監督なのである。

同じ中学校に通う(はずだった)7人の子供たち。それぞれの理由で学校に通えなくなってしまった子供たちがある日、不思議な光を放つ鏡を通して“かがみの孤城”に招かれるファンタジー。ベースになっているのは、『オオカミと7匹の子やぎ』や『赤ずきんちゃん』といったグリム童話なのだが、複雑化した現代社会にあって子供たちの苦悩も人それぞれ、現実世界では(そのままの姿で)出会うことができない、というルールが伏線になっている。

お城の中で“鍵”を探すというミッションを与えられるものの、子供たちは実に呑気にお城生活をエンジョイしている。時間さえ守れば来城帰宅も自由自在のフレックス制、ゲームをしたりお茶を飲んだり悩みを打ち明けあったり....私達が子供の頃は普段の学校生活の中で普通にできたことが、現代の子供たちにとっては、こんな亜空間を与えられなければままならない、夢のまた夢の日常と化してしまっているのである。○○○がオオカミの仮面を被っていたように、状況に応じたペルソナを被らなければ直ぐにハズされてしまうせちがらい小社会に生きているのである。

そんなリラックスできる夢のようなお城生活をまるで現実世界で実現したような“フリースクール”が現在脚光を浴びているとか、いないとか。学校と家庭のちょうと中間に位置する、オヤジ社会でいう“一杯飲屋”のような場所なのである。勉強は2の次で、ただ同じような境遇の子供たちが一緒にいるだけで自然となごめる場所だという。常日頃猛烈な競争にさらされている子供たちとって、すでに家庭も“ON”の場と化しており、彼ら彼女たちに必要なのは何よりも“OFF”を味わえる空間と時間らしいのである。

フリースクールの喜多島先生の正体がミステリーとなって展開していくストーリーは、途中でかなりネタバレ状態なのだが、ラストのカタルシスへのもっていき方はまずまずの出来。ゲームつながりのスバルとマサムネはともかく、ウレシノとフウカの年の差カップルはその後どうなったのだろう?不登校の説明以外にも、メンバー4人の後日談をエンドロールの中にしっかりいれるべきだったと思うのだがどうだろう?

2度目は良かった

映画館で見た時は、子供向けだと思った。でもテレビで2回目見たら、思いの外いい話だった。一回目に読み取れなかったものが多いのか、精神状態が違ったのか。。なので星だけ3つ付けてたのを3.5に更新。

1度目は謎解きみたいなつもりで見たらその点がややわかりやすくて残念に感じてしまったのが、2度目は単純にいじめ問題と人間関係にフォーカスできたからかも。

より深刻な人権と戦うアキとかの問題に比べ、嬉野くんはいじめられていても自己肯定感が高いように見える。いじめはなくならなくてもきっと少しずつ世間が変わっていくという期待が込められているのかなと思った。

こころちゃんのお母さんの闘い方が素敵。

しかしオオカミ様があまりに芦田愛菜ちゃん。。

一人やや浮いていて、ここも声優さんの方が違和感なかった気はする。。

展開は早めで弛まずに観れた 伏線の回収テンポも良いし、ばら撒き過ぎ...

素晴らしい!

ミオの目的から逆算して欲しい

いじめから不登校になった少女が、孤島にある城に迷い込み、同じような境遇の少年少女と交流を深め成長する物語。

辻村深月のベストセラーが原作のアニメ映画ですね。原作未読です。

それ程期待しての鑑賞ではありませんでしたが、後半から終盤に向かうにつれ話に引き込まれていく、佳作でした。

物語の軸は3本。

現実社会の虐め。理不尽な虐めに苦しむ主人公。虐めのリアルな描写、事なかれ主義で対応出来ない教師。逃げ場のない少女の心情を思うと心が苦しくなります。

もう1本は孤城での触れ合い。戸惑いながらも交流し、親睦を深める少年少女たち。徐々に信頼感を深めていく彼等に、心が暖かくなります。

そして3本目は、謎解き。孤城とは何か、孤城の秘密とは・・・がラストに向けて物語を盛り上げます。

全体を通して、上記の3本が丁寧にまとめられていて、とても観やすい映画になっているように感じました。

ただ、良く観ていると、設定に矛盾が多くあり、納得感がないのも事実です。

例えば、ミオ(オオカミさま)の目的。彼女の目的は何なのでしょうか?病魔に倒れ中学校に通えなかった彼女が、「学校に行きたくても行けない子供達」を救う・・・という目的を持ったのでしょうか?なら、その目的はどのように達成させるつもりだったのでしょうか?孤城での交流で前向きになれるのでしょうか?でも、それなら、記憶をなくす設定は矛盾を感じます。そもそも、現実社会でもフリースクールがあるわけで、孤城である必要はありません。

それに、「病気」でいけなかったミオが、不登校の子たちだけを集める理由もわかりません。42年もの間から集められた子供たちです。その間に「病気」で通えなかった子ともが1人もいないとは思えません。

問題なのは、結局、子供たち全員を救い出せていないことです。少なくとも、孤城の生活でその為の具体的な行動が見られていないことです。

例えば、アキを導き、カウンセラーとして成長させることで以降の子供たちを救い出す・・・そんな設定なら良いかもしれません。しかし、アキは最年長ではありませんでしたし、劇中でそのような伏線もありませんでした。

7年毎なのは、ミオとリオンの年齢差なんでしょうか?

留学していたリオンが選ばれたのは、本来通学するべき雪科第五中に通えていない・・・という理由なのでしょうか?

でも、同じ年度のこころとリオンが選ばれた理由は分かりません。劇中では、「こころとリオンを引き合わせる為」というセリフがありましたが、リオンは兎も角、なぜこころに対して特別な関心を持っていたのか腑に落ちません。

例えば、ミオが死亡した後に傷心の家族が引越し、そこにここあ家族が引っ越してきて・・・そこに孤城の模型が残っていた・・・なんて設定なら納得するかもしれません。しかし、そんな理由付けがされていないと、この展開は辻褄があいません。

全体として面白い作品ではありましたが、不満な点は山のように残り、私的評価は普通にしました。

強く生きるには

こころ、

意地悪な同級生真田に心底いじめられ怯えて学校に行けない。自宅にまで押しかける真田たち、どこまでエスカレートするのか。

真田、コンプレックスの裏返しか、成績、男友達 母に話せない辛さ、

孤城に来るのもなかなかなこころだったが、

孤城では誰も色々と聞かないので心地良いと感じる。

アキ

未来の喜多嶋先生、義理父に乱暴されそうになる娘、よく聞くシングルマザーの子供の事件。

フウカ、

厳しい厳しいピアノの世界で追い詰められて行く。幼少期は天才とまで言われたが、コンクールで思った成績を出せず次第に自分を追い詰める。

ウレシノ、

いじめている生徒の気持ちを考えろと言う言葉をかける担任に不信感を抱く。

スバル、

厳格な父のもと家での居場所なく髪を染める行動。

マサムネ、

公立学校にどうしても馴染めない為、親が私立を考え、それまで行かない。必死に鍵探し。

リオン、

6歳違いの姉を生き返らせ一緒に生きていきたいと思っている。

実生、

リオンの姉、オオカミ様、

東條舞、

こころの親友、賢く物事の本質を見極め自分の考えを持つ。転校して行ってしまう。

伊田教師

こころと呼び捨て。真田の実態を見極められない、表面だけ見て子供にいいように扱われている。(子供の名前を呼び捨てにする教師は信頼できない)

こころの母

こころからいじめられている事を聞いてから寄り添うようになり喜多嶋先生とも度々相談し、こころの思うがままにさせようと決める。

父が出て来ない。

7年ごとの様々な不登校になる要因を持った子供たちが孤城に集まり、話し合い、協力していく様に鍵探しという命題を持たせて一致団結させて強く生きていく力をつけたが。

記憶を無くされ強くなった気持ちも忘れ不安なまま登校するこころだが、心配無用。

オオカミや7にこだわる必要があったのか疑問。

迷える子羊たちの城(居場所)はこの世界にきっとある

辻村深月のベストセラー小説として人気らしいが、いつもながら未読。

原恵一監督の新作として鑑賞。

異世界が舞台のファンタジー。…と聞くと、前作『バースデー・ワンダーランド』風かなと思う。

が、あちらは王道の冒険ファンタジーだったのに対し、こちらは人間ドラマが主軸。

アニメーションでありながらまるで実写のような丁寧な描写や演出で知られる原監督の手腕が充分に発揮。

開幕暫くはちと戸惑った。

何の前触れもなく異世界が開かれる。

「?」や驚きはあるものの、その世界に足を踏み入れる。

唐突過ぎて置いてきぼり感も…。同じ唐突感や説明不足も見受けられた『バースデー・ワンダーランド』の二の舞…?

が、展開していく内に持ち直した。

中学一年生のこころ。学校で受けたいじめが原因で不登校続く。親にも話せず、勧められたフリースクールにも通えない。

そんなある日、部屋の鏡が光を放つ。吸い込まれるようにしてその中へ入った先には…

異世界としか言えない世界。絶海の岩島に立つ城。

そこにはほぼ同年代の6人の少年少女が。

“オオカミさま”と呼ばれるオオカミの面を被った案内人の少女。曰く、

この城の何処かに鍵がある。その鍵を見つければ、どんな願いも叶う。

この城の中では何をしてもいい。来る来ないも自由。

が、ルールがある。

城に居ていい時間は朝9時から夕方5時まで。もし5時過ぎても城に残っていたら、巨大なオオカミに食べられてしまう…。

また城に留まれるのは3月まで。それまでに鍵を探さねばならない。

願いを叶えられれば、ここでの記憶は消える。願いを叶えないのなら、記憶はそのまま…。

不可解な事だらけだが、皆で協力し合って、鍵探しと冒険が始まる…。

…いや、始まらない。

そもそもこころはあれ以来城には行かなかった。

内気で、何の取り柄もナシ。他人と接する事が苦手。学校にも家にも居場所がない。幾ら別世界への扉が開いたって…。

しかし…、鍵を見つければどんな願いも叶えられる。こころにもある願いがあった。

暫くぶりに城に行く。他の皆もあれ以来毎日とか全員がとかではないが、ちょくちょく訪れていたようだ。

いきなり出足で躓く。改めて自己紹介。

姉御肌のアキ。3年生。

物静かなフウカ。2年生。

優しい性格のスバル。3年生。

皮肉屋のマサムネ。2年生。

小太りのウレシノ。1年生。

イケメンのリオン。1年生。

いつの間にか多少の人間関係が出来上がっていた。アキとフウカは女子グループとして一緒にいる事が多い。ゲーム好きのマサムネとそれに興味津々のスバル。誰に対してもフレンドリーなリオン。すぐ女子を好きになるウレシノは皆にからかわれ…。

遅れたこころは輪に入れるか…?

皆、自然体で迎え入れる。

ちょっとチクチク刺す言動やからかいはあるものの、ここにはあからさまな仲間外れや省かれなどない。

皆、よくここを訪れる。学校は…? 私と同じ…?

親近感や距離の近付きは次第に感じるこころ。

後々分かる事だが、皆同じという訳ではないが、それぞれに問題や悩みを抱えている。本来の場所に居場所がない。居づらさを感じている。

何故自分たちだけがここに…? これも後で分かる事だが、彼らには意外な共通点が…。

タイトルの“孤城”というのが印象的。普通に“城”でもいいのでは…? ちゃんと意味あり。

周囲から孤立した城でもあるが、敵に囲まれて身動きが取れなくなっている城という意味があるらしい。

この場合の“敵”というのは、皆がそれぞれひしひしと感じている現実社会での孤独や疎外感。

そんな自分たちをこの城は守り、皆は迎え入れてくれる。

現実逃避や逃げ…と思う人もいるだろう。が、中にはどうしようもなく辛い人たちも。

実際、不登校経験がある観客が本作を見て打たれ、救われたという。

原作者の辻村深月は孤独な思いをしている人たちへの“城”になれたら…という思いで執筆したという。

原監督の演出もそれに寄り添う。

私たち誰しにもある“城(=居場所)”を教えてくれる。

異世界でのワクワクするような冒険や鍵探しの謎解きを期待した人には肩透かしだろう。

冒険には旅立たないし、全編の暫くは鍵探しも本格的にやらない。

7人の交流が続く。城や周囲も美しい。ここでこうして皆と過ごしているだけでいい。

時折塾通いや進学や見た目の変化などもあるが、現実世界では出来なかった体験を。

こころも徐々に打ち解けていく。

親にも言えなかったいじめの苦をアキやフウカに話す。このいじめの描写が胸痛くなるほど。家に閉じ籠るこころの元に、いじめの面々が押し掛け外から脅すシーンはどんなサスペンスやホラーよりゾッとした。原監督のリアル演出は時に真に迫る。

話した事で母親にも打ち明けられた。不登校が原因で母親とは微妙な関係だったが、母親は支えになってくれた。

それから、常々気遣ってくれるフリースクールの先生。尽力してくれる。終盤判明するこの先生の正体…。

鍵探しをおざなりにしている訳ではない。

人知れず探しているメンバーも。

もし見つけた場合には、皆で話し合って誰の願いを叶えるか。

ある事をきっかけに、皆の背景や共通点が。

制服を着て現れたアキ。こころと同じ中学。皆も同じ中学だという。

マサムネが提案。現実世界の学校で一度会おう。場所と時間も決めて。

が、集まらなかった。こころも皆も間違いなく行って待ったという。

と言う事は、自分たちはパラレルワールドの住人なのか…?

同じ世界でもパラレルワールドでもいい。せっかく心を通わせた仲。鍵探しの期限が近付く。

そんなある日、ルールが破られた…。

アキが5時を過ぎても城に残り、オオカミに食べられた。

その時居た皆も連帯責任で。

唯一この時こころは城に居なかった。現実世界で以前仲良かったクラスメイトと会い、和解。

彼女の家にあったある絵。それがヒントとなり、鍵の在りかを探し出す。

こころはその時、皆の記憶を見る。皆それぞれ、つらいものを背負っていた。

中でも、アキ。何故アキは帰ろうとしなかったのか。

鍵を見つけ、願いを叶えられる。

叶えたい願いは一つ。自分の叶えたい願いではなかった。

それは…

皆の記憶の中で、関係性が明らかになっていく。

パラレルワールドではなく同じ世界だが、時代が違うのだ。

スバルが1985年。アキが1992年。こころとリオンが2006年。マサムネが2013年。フウカが2020年。ウレシノが2027年。それぞれの時代の中学に通っていた。

7年置き。私たちは7人。何か意味がないとは思えない。

何故こころとリオンは同じ時代…? 1999年だけ欠けている。

実はもう一人、ここに来る筈だった人物がいた。リオンはその思いを継いで選ばれた。

皆それぞれ接点もあった。これから繋がれる接点も。

こころと、アキ。

リオンと、オオカミさま。

接点や関係性が判明されていく様は、ミステリーの名手と評価される辻村深雪ならではの醍醐味。

しかし、分かった所で記憶は失ってしまう。

リオンはお願いする。

オオカミさま…いや、“その人”は応える。善処する、と。

現実世界に戻り、城での記憶を失ったこころ。

つまり、以前のように殻に閉じ籠り…。

そんなこころの支えになるフリースクールの先生。

学校に行く勇気を出し、登校日、声を掛けてきた転校生。

あの出会いは夢幻ではない。

支えになってくれる人たちがいる。

私たちは決して一人じゃない。

この世界に一歩踏み出して。

共に『ドラえもん』繋がりの辻村深月と原恵一。

だって鏡がそれこそ“どこでも鏡”だ。

若手俳優や本職の声優を起用。

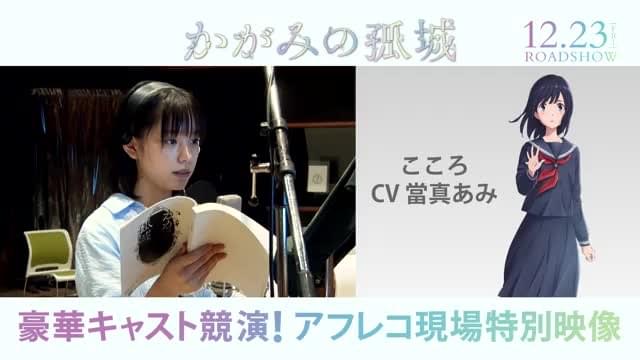

當真あみはこころの複雑な心情を見事表していた。

オオカミさまの芦田愛菜はもはやプロの声優。

ウケたのは、マサムネ役の高山みなみ。まさかあの台詞を言わすとは…!

実はこれも少なからず伏線になっていたりと、原監督の遊び心と演出に唸らされた。

悩める中学生男女7人が鏡の世界の城に招かれ、願い事を何でも1つ叶え...

名作。素晴らしい物語、演出、配役。

宇多丸さんがとても評価しているのを読んで、2回観ました。

すごくいい映画だと思いました。

ここまで丁寧に作られたアニメは、そうはないと思います。

絵と声の演技がすごく細やかで、主人公含め、登場人物の心の動きが伝わってきて、痛みを覚えます。

母親の「行かないのね。・・わかった。」という言葉や、「マジ死ね!」という言葉が、本当にこちらの胸に突き刺さるように感じました。

主人公は設定上、セリフも多くなく、感情表現の幅も大きくないのですが、細かな絵の表情や声の感じでそれが伝わり、見事でした。

「心」役の當真あみさんは声優初挑戦とのことですが、「心」そのものという感じで、よく見つけたなあと、キャスティングした監督はすごいと思います。

子どもが置かれた過酷な状況を、エンタテインメントの枠の中で、ただの物語のネタにとどめずにここまでちゃんと描こうとした映画は稀だと思います(現実のサバイバーにとっては、それでも現実はもっと過酷だと感じるとは思いますが・・・)。

例えば『竜とそばかすの姫』などは、その点が不十分だったと感じます。

この映画というより、この物語に対して、現実の問題が何も解決されていないとの批判があるようです。

でも、たとえ城での記憶が消えたとしても、皆で過ごした1年の間に、それぞれの生活に現実の変化を与えたと思うし、それにより影響を受けた性格や考え方まて消えるわけではないと思います。

誰かを信じる、頼ることができるという気持は、残り続けるのだと思います。

また、謎解きの部分が批判されることもあるようですが、そもそもファンタジーなのだし、論理的整合性のあら捜しをしてこういう映画を楽しめないとしたら、不幸なことだと思います。

それを言ったら、ほとんどの名作にだってご都合主義での展開はあります。

ひとつだけ不満があるとすれば、音楽。

控えめで繊細な演出に比べ、張り切りすぎ、盛り上げすぎに感じました。

インタビューを読むと、監督は大変満足しているようですが・・・。

でも、観るべき素晴らしいアニメだと思いました。

原作も読もうと思います。

これぞ真理。全国の不登校の子どもたちに見てほしい。

母親とカウンセラーの対応がメチャメチャ正しいことにビックリしました。学校側は一生懸命問題解決をしようとしますが、ああいうアンフェアな対応をしがちです。作者が子どもへの教育をしっかり理解してるのはまず素晴らしいです。

学校を題材にした作品にも関わらず、「たかが学校」と言うなんて勇気がいりますが、これぞ真理だと思います。全国の不登校の子どもたちに見てほしいです。

もったいないのは、7人が違う世代の中学生だと分かってしまったことです。SFやファンタジーを見慣れている人であれば、世界線か時間軸が違うという二択が思いつきますが、「パラレルワールドではない」とあっさり明言されてしまっています。視聴者を騙すことよりもラストの大オチが重要なメッセージなんでしょうけど、エンタメ的な部分でマイナスになっちゃいましたね。

芦田愛菜だよ

芦田愛菜が芦田愛菜過ぎるw

他にもエンドロールを見て、「あぁ、あの人も出てたんだ」って思ったけど、芦田愛菜は第一声から芦田愛菜過ぎて。

原作は既読。

映像化故に分かりやすくなっている部分と、陳腐になっている部分が両方かなぁ。

原作読んだ時も思ったけど、普通に考えて時間軸が違う?って思うだろう展開で「パラレルワールドだ!」は無理矢理だし、そこそこ城の中で会話しだしたら「あれ?」って少なくとも未来側は思うだろう。映像化だと、そういう部分が分かりやすい。

「真実はいつも一つ!」は要らんだろ

全454件中、81~100件目を表示