ネタバレ! クリックして本文を読む

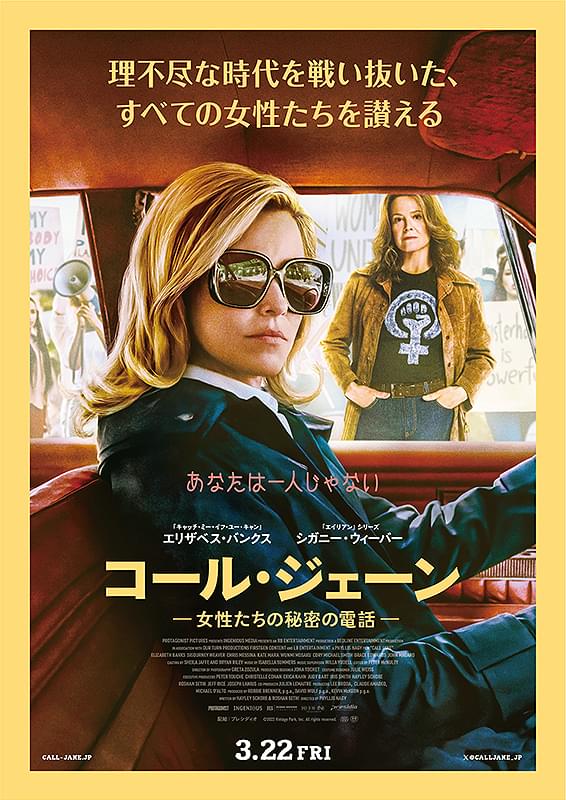

妊娠中絶が原則違法だった1968年に、病のため妊娠継続すると命の危険が見込まれるにも関わらず、病院に中絶を許されなかったジョイ。非合法に中絶を行なう団体「ジェーン」に処置をしてもらったことをきっかけに、彼女たちの活動に深く関わってゆく。

中絶するに至る事情やその周辺の問題点はジョイのケースのみを端的に描き、その後は女性たちの団結や成長にスポットライトを当てた話になっている。

弁護士の妻で、恵まれた中流階級の生活をし、当時盛んだったベトナム反戦運動などの社会的活動には無関心だったジョイ。当初ジェーンとの関わりは手術を受けて終わりのはずだったが、ジェーン側の人手不足により半ば強引に手伝わされることになる。しかし、事情は違えどジェーンを頼ってくる女性たちに接するうち、ジョイの意識が目覚めてゆく。

傍観者の目で見ると、安い料金で中絶出来るようにとジョイがディーンに手技を習って自分で施術したり、その技術を他のスタッフにも教えるくだりは、おいおい大丈夫なのかと思ってしまう。史実では結果的に一人の死者も出さなかったようだが、やはり危険だ。

ただ考えるべきは、なぜ彼女たちがそこまでせざるを得なかったかという部分だろう。ジョイのように、中絶しなければ生命を危険に晒される場合や、レイプされた場合でも中絶できないというのは、自分がもしその状況に置かれたらと考えると恐ろしいものがある。

本作のラストで「ロー対ウェイド判決」(アメリカ全土で中絶が合法化されることになった連邦最高裁判決)が下された年の場面が描かれる。その判断の背景には女性の人権尊重という当時の潮流とともに、中絶を違法にしても、アンダーグラウンドで危険な中絶が横行するだけだから、ということもあっただろう。

しかし2022年にこの判例が覆され、州ごとに中絶禁止の法律を定めることが可能になった。この時の最高裁判事は、トランプ前大統領が任期中に保守派の判事を3人任命したことにより、9人中6人が保守派、保守派の6人のうち5人がカトリックという顔ぶれだ。カトリックは人工妊娠中絶に反対の立場であり、そのスタンスが判決に影響している可能性は高い。

アメリカの人口の4分の1を占めるプロテスタント福音派もまた中絶反対の立場であり、現地で中絶に反対する意見が根強いのは宗教的背景によるものだ。

2023年9月時点で、既に14州で中絶がほぼ全面的に違法となっている。しかし、この傾向がさらに進んだとしても本作の史実に鑑みれば、またアングラな中絶が横行し、女性の命が危険に晒されるだけだろう。

当時中絶が解禁されるに至った事情を描くことで、本作は現状についての危機感を訴えている。

劇中ではほとんど描かれなかったが、胎児の命の尊さというものにも、もちろん目を向けるべきではある。

他方、そもそも妊娠というのは、人工授精でもない限り、男性側の行為も伴わないと起こらない現象だ。にも関わらず、その状態に至ればほぼ女性のみが心身ともにその結果からくる重荷を背負うことになる。

何らかの形で、胎児の父親にも実質的に母親と同等の責任を必ず負わせられるような仕組みを作り、その上で中絶の制限を論じるのであればまだ分かる。中絶を求める女性が批判されるなら、妊娠という状況を招いた男性も同等に批判されるべきだ。

そんな仕組みが現実的には難しい以上は、男女の行為の結果を身体的に負う側にたまたま生まれた女性の人権を補完するためにも、中絶は選択肢のひとつとして必要ではないだろうか。

テーマは重いが、当時のインテリアやファッション(ジョイとジェーンスタッフの階層の違いなどもそこに表れている)は見ていて楽しい。世間知らずのジョイが人助けの精神で自ら違法な施術を志願する流れは、なかなかハラハラさせられた。車内でマリファナを吸ってジョイの自由を表現するのは時代というかお国柄だなあという感じだった。

ラストでかなり端折られたジョイの夫との和解の経緯と(お隣さんとキスする場面はいらない……)、裁判の経過ももう少し見てみたかった。

チャーリーズ・エンジェル

チャーリーズ・エンジェル ブライトバーン/恐怖の拡散者

ブライトバーン/恐怖の拡散者 ピッチ・パーフェクト2

ピッチ・パーフェクト2 マイ・ニューヨーク・ダイアリー

マイ・ニューヨーク・ダイアリー コカイン・ベア

コカイン・ベア FLY!/フライ!

FLY!/フライ! レゴ® ムービー2

レゴ® ムービー2 崖っぷちの男

崖っぷちの男 スリーデイズ

スリーデイズ ギャラクシー・クエスト

ギャラクシー・クエスト