ドライブ・マイ・カーのレビュー・感想・評価

全797件中、221~240件目を表示

きちんと傷付くということ

序盤で妻の不倫を目撃、そして妻が脳梗塞で急死

という事件があるのだが、そのあとの2時間以上は広島での芸術祭でのチェーホフの戯曲を演出するためのオーディションや稽古風景がドキュメントのようにつづいていく

繰り返される棒読みのセリフ

無表情な人々 流れる景色

外国語や手話が混ざり合い進む稽古

パラドックスに迷い込んだかのような感覚

自分の知らない妻を知っている男

他人を理解することなんてできない

大切なのは自分を深く知ることだ

その為に傷や悲しみから目をそらさず

きちんと傷付くこと

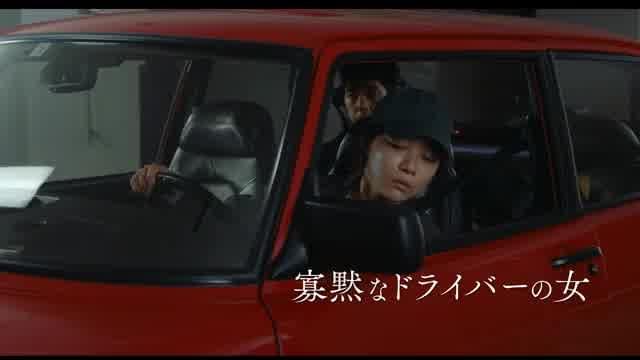

真っ白な雪の中に停まる赤いSAAB

静寂

空想話を口にしては男性とセックスし

次の日忘れてしまう女

10歳のサチという別人格でしか娘と遊べない女

狂っているのか演技なのか

でもその女を信じるしかなかった2人の人間

傷を癒すには傷をしっかりと受け入れるしかない

ラストの家福のステージシーンで手話の少女の台詞

そして韓国で顔の傷がなくなり

どこか晴れ晴れとした表情で車にのる

ドライバーに

残された者たちが生きることに少しの光を見出した事を示唆する美しいエンディングでした。

マイケルベイ監督だったら

チェーホフが埋める喪失感

長く感じない

田舎では公開してなかったのに、オスカー効果でリバイバル公開。原作は未読。

三時間長いなと思って見始めたが、引き込まれて長く感じなかった。ゆっくり話が進んでいくが、そのまったり感がこの映画に合ってるかも?ストーリーはチェーホフの戯曲「アーニャおじさん」がキーとなり進んでいるが、やたら重い過去やしがらみを背負った人が苦しみながら生きる様が戯曲と重なる。もちろん、演者たちの熱演が見事でストーリーに説得力を持たせている。ラストの劇中のセリフがこの映画のテーマなのかな。苦しみながらでも人は生きていく。

岡田将生さんも良かったけど、不器用な感じの三浦透子さんも良かったよ。何気に妻の話したシナリオが気になって残っております。

映像や雰囲気は良かったです。

文学的な作品

配役、演技はとてもいい

演出もいい

内容は(当たり前だが)村上春樹作品だなという感じ

妻を愛しているが故に、深く向き合えず、結果として自分自身とも向き合えず後悔を抱えたままの家福。

そんな彼が共通する過去を持つドライバーのワタリ、感情をありのまま出してしまう高槻との接点を通じて自分と向き合い、泣きながら、苦しみながら生きていくことを決意する作品。

感情の描写が丁寧で違和感なく楽しめた。

清く正しい人間関係で人生がつまらない人たちへ送る映画

チェーホフの舞台劇の感情を排した棒読み演技の指導が象徴するように、感情的な対立を避けていった人が陥った喜怒哀楽不在の人生喪失劇。でもチェーホフの劇は本当はものすごい感情的な家族劇。棒読み演技指導との面白いコントラスト。

現代日本人のエチケットと思われている感情押し殺しの人間関係の在り方に対するアンチテーゼのような映画。

感情を表に出さず、たとえ不快なことがあっても素直に相手に気持ちを伝えず、自分の中にしまっておこうとする人間関係の在り方は人生を不毛にしますよっていうメッセージが伝わってきた。

妻の浮気にムカついたら怒る!1人目を亡くしても自分が2人目が欲しければ作る!母親の虐待にムカついたらキレる!反抗する!それが舞台俳優の西島さんと運転手の三浦さんの2人には必要だった。チェーホフの劇はまさに感情吐き出しの家族争い劇。それを舞台役者としてしかできなかった、そして遂には演じられなくなった皮肉な西島さん。それに付き添って観客としてみてる三浦さん。

最後に、三浦さんは感情的表現やコミュニケーションが物凄く得意な国、韓国へ移住。

一方、唯一感情的に行動する能力のある岡田将生は、未成年とのセックススキャンダルと、ウィル・スミスみたいな暴力で犯罪者に。やっぱ奔放すぎてもダメ!

感情に素直になれよと訴えかける『ドライブ・マイ・カー』が賞を獲り、感情的になってビンタしたウィルも賞を獲ったが危ういことに。なんとも皮肉。岡田将生とウィル・スミスがかぶってしかたない。

じゃあ、どうすりゃいいの?

別に答えはないよ!という放り投げの映画でもある。生きたいように生きよう。でもその責任は自分で取りなさいとしかいってない、突き放しの冷たさが、残りました。

そんなに奥さんの形見の赤いサーブのクルマを、死んだ奥さんを愛してるなら、クローネンバーグの『クラッシュ』みたいに、愛するクルマ内で、カー〇〇〇〇を、生前に奥さんとすればもっと分かり合えたかも。こんな変態なことは、現代日本の清く正しい人間関係エチケットとしては、頭にセーブをかけてしまうだろう。だけど、人間とは変態であり、バカなのであるから、それは普通だとか変態だとかの話ではもはやない。それは人間にとって必要なことなんだから。

岡田将生はその一線を超えることができただろうし、岡田が西島の妻と浮気していたに違いないのである。岡田がチェーホフの劇で主役であったように彼は必要なキャラクター。そして、サーブは、セーブとかけたんだろう。そう思いました。

映画としては…

受賞したから手放しで誉めるというつもりはない。

映画にはエンタメ性と芸術性が同居するから、万人受けするものが映画として優れれているとは限らないからだ。

本作を観た感想は、やはりエンタメではなく賞を獲りにいこうとしているように感じた。

約3時間という上映時間もそうだし、海外でも有名な村上春樹氏の原作を用いている事もそうだ。劇中に多様性を持ち込んでいる事もその一つに思える。

総じて言うと途中までは素晴らしいと思った、妻である音の裏の顔を知りつつも目を背け、愛する妻を手放したくない家福のバックグラウンドを丁寧に描き、妻の死で一幕目が終わる。

そこから二年後、キャストやスタッフのクレジットと共に物語が始まる。つまり、妻の死までは長いプロローグでそこからこの映画の物語は始まるという事なのだろう。

この映画のテーマである【喪失と再生】を描く為に、丁寧に心情を積み重ねていく作り方は理解できるし、劇中の演劇のセリフを用いて再生していく為に必要な言葉は、表現として理解できる。

ただやはり長すぎると思った。3時間近くある名画はいくつもあるが、この作品に関しては長いと思った。既にお腹がいっぱいで終わるかなと思った所から3回程始まる感じがして、最後は疲れてしまった。

賞を獲りにいく映画を作って、カンヌやアカデミーで受賞したのだから、作り手としては狙い通りなのかもしれないが、エンタメ性をもう少し考慮するのであれば、あと最低でも30分、出来れば40分ほど切って2時間20分くらいの上映時間であれば名作になったのではないかと、個人的に思う。

ラストは二人それぞれの再生を見せる必要があるのは分かるので、家福は戯曲をかすみは左頬の傷を消し犬を飼っていた韓国人夫婦と近しい生活をしているのか…。

重厚なヒューマンドラマ

伝統は生きています 確かに継承されていると感じました このような映画が今後も途切れることなく、撮られていくことを切に望みます

素晴らしい傑作です

アカデミー国際映画賞を始め数々の国際的な映画賞を総ナメにするのは当然と思います

3時間は少しも長いとは感じませんでした

劇中劇のチェーホフの「ワーニャ伯父さん」の台詞が本編と妙なシンクロを始め出します

アジア各国からオーディションで選ばれた俳優達がそれぞれの役を別々の自国語で演じながら、「ワーニャ伯父さん」を上演することの意味

果ては手話だけの女優まで登場させるその意味

俳優達は数か国語がとびかう舞台の上で、台詞ではなく、相手役の感情や動作だけをみて反応してゆかねばならないのです

つまり言葉には意味がないと言うことを表現しているのだと思います

夜の車中での家福と高槻の長い会話の圧巻さ!

そのとき家福の知らない物語の続きを語るシーンは長く記憶に残るものでした

なんという表情と声の演技!

それを撮るカメラのレンズ!照明の凄さ!色彩!

妙に寒々しい色温度での撮影は、家福の心象風景を表現すると同時に、このシーンの破壊力を増す為でもあったのです

そして終盤の北海道の寒村のシーン

心の奥底に押し込めて見ない、知らないことにしていたことの恐ろしさにようやくたどり着いたのです

「真実はそれがどんなものでもそれほど恐ろしくない。いちばん恐ろしいのは、それを知らないでいること」

そこに考え至る過程の二人の苦しい灰色の年月のあまりの長さを、広島から、北海道への長距離ドライブのシーンで表現してみせるスマートさ!

冷たい無彩色の雪原の中で、二人はついに真実を知るのです

ラストシーン

家福の車をみさきが独りで運転して韓国のスーパーに買い物に出ています

犬も連れています

その表情はそれまでの固い無表情なものでなく、柔和なものになっています

外は温かい陽光が降り注いで、道はどこまでもまっすぐなのです

他の車すらいないのです

二人に何が起こったかの暗示です

後味も素晴らしい終わり方でした

日本映画らしくない、日本映画界の異端の映画だといわれているそうです

昨今の日本映画の現状からすればそうなのかも知れません

でも自分には1950年代、1960年代の日本映画の黄金期

アカデミー外国映画賞を受賞したり、ノミネート作品が幾つもでた頃の日本映画の味わいがあると思うのです

伝統は生きています

確かに継承されていると感じました

このような映画が今後も途切れることなく、撮られていくことを切に望みます

凍っていた心がほどけて溶けてじんわり暖かくなる、静かで優しい映画

良かった。いい映画だった。

3時間を一緒に過ごしたのもあってか、登場人物たちの内面の部分をのぞいてどっぷりと浸かったような印象。車の中での静かでゆっくりした染み入るような時間が心地よかった。終盤の雪のシーンくらいから一気に引き込まれて、気づけば夢中になって画面を観ていた。

劇中で高塚が、音と家福について、「細かすぎて伝わらない部分を大切にしている」というような(うろ覚え)表現をしているところがあった。西島秀俊やみさきさん役の女性が、表情も口調も淡々としていて無味なのに、こまかな表情で表現している感じがしてよかった。

終盤に近づくにつれて、凍っていた心がほどけて熱していくような演技や演出がよかった。ゴミ処理場で、雪のようなゴミが、燃えていくというシーンがあって、伏線だったのかなと思って印象に残ってる。

雪の北海道でのシーンに入る時、「静寂を聴く」時間があった。「補聴器をつけたときのような静寂」(女子高生が好きな男の部屋に入った時にあったら表現だったと思う。かなりうろ覚え)って、音さんの紡いだ言葉の中で出てきたような気がして気に入ってたので、そこと繋がるのかなーとか思ったり。

劇の良さも、本の良さも、映画の良さも、ある映画だった。

手話を使う女性は、聴こえるの?聴こえないの?読唇してるの?と少し引っかかった。見逃しただけで、劇中で説明があったのかな。多言語の1つに手話があるというという意味合いだと思うけど、実際あの劇のように、手話を用いている役者とスクリーンに字幕が出るというやり方だと、どっちに注目すればいいかわからなくて劇に集中できなくない?とか余計なことを考えてしまった。

む、難しい映画…

長えなぁ…

この映画を説明してと言われると難しい

他のアカデミー作品は○○な映画と説明可能だがこの映画にはない、ある意味それが国際賞しか取れなかった所以かもしれない

だからといって酷い訳ではない、作品の山場という山場は正直ないが、ずっと心地いいクラシックを聴いている感覚になる

長い上演時間3時間も意外と苦ではない

"ドライブ"と付くくらいだからそういうシーンが多いのだろうと思うが、そうではない

映画の半分は演劇関連のシーンだろう

面白いかと言われればノーだが、その分ドライブのシーンはまだかまだかと気持ちを高揚させる

高速で普段車で吸わないタバコを吸うシーンは喫煙者はたまらないシーンだと思う

鑑賞後、観た後誰かにこれを強くオススメしたい!映画.comにレビューを書き込もう!そう思う人は少ないと思う「長えなぁ…」そう思うのが普通である

だがふと帰りの車に乗る時、帰宅途中の喫煙所でタバコに火をつける時、あるいは寝床に着いたふとした瞬間こう思うだろう

『いい映画を観たな』と、

是非劇場で。

生きることは不条理だ

村上春樹らしい作品

私を救済する物語

長い長い時間をかけて、私は私と対話し、私は私を許し、私は私を救済することができた。私は私を救済したことによって、やっと、心から私を愛してあげることができた。

他者とのちょっとした出会いだけで、私は私を救えるんだな。多分、救われる人と救われない人の違いは、こんなちょっとした違いなんだ。だから、人生なんて全てがちょっとしたことなんだって、知ることができた。

邦画にしては珍しく、自立的で個人主義的で突き放した作品だったので、国際的に評価されたのもうなづけました。素晴らしかった。

「私はひとりだ」ということを良い意味で実感したと同時に「私もひとりだ」ということを他者と共有できる。そんな作品。それが、とても心地よく感じる作品。一期一会でも、他者と出会いたいな。

私も完全にこちら側の人間なので、全く集中力が途切れずに、ずっと心地よく作品の中にいることができました。

「何故、私は生きるのか?」と考えてしまう、哲学好き、文学好き、内省好きの方はハマる作品だと思います。

余韻に浸りました

最初は最近話題だから見てみるか〜という軽い気持ちで見始めて、人間関係の重なりや感情みたいな、物語の黒い渦にどんどん引き込まれていきました。

この作品を朝から晩まで見ていたような気もするし、一瞬の出来事だったような気もします。全てに無駄がなくて、良い意味で時間の感覚が分からなくなりました。人の人生があふれかえって、縮まって、重なりあってました。

人の悪い部分や良い部分、全て合わせてその人である。それを受け入れて生きていかないといけないし、それは自分自身も同様である、ということを感じました。

また、『君の信念が悪いんじゃなくて、君が悪いんだよ』この言葉が印象的でした。

私はどちらかというと、『君自身が悪いんじゃなくて、君の信念が悪いんだよ』という方が一般的なのかな?と思っていました。人の人格を否定するのではなく、その人の行動を否定することで、その人に成長の余地を与える。これが一般的かなと思ってたので正直驚きました。

でもたしかに、この言葉にはこの作品が詰まっているのかなと思いました。どんなに他人が言ったとしても、一度過ちを犯して反省したとしても、その人自身は変わらない。その人のドス黒い部分、反対にその人の良い部分の塊は変わらない。だから、君の信念が悪いんじゃなくて、君自身が悪い、ということになるのかなと。

とっても素晴らしい作品で余韻に浸りました。

drive いわんや Winding Roadをや。

観に行ってしまった…

全797件中、221~240件目を表示