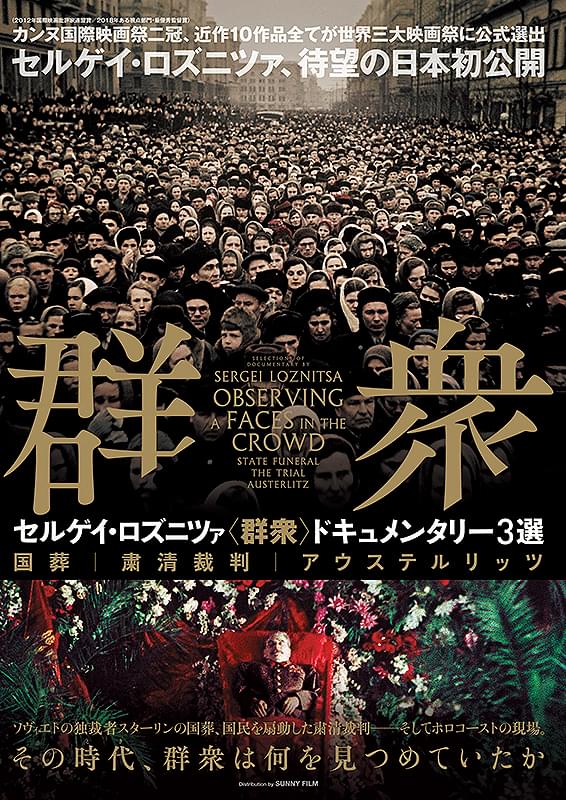

国葬

劇場公開日:2020年11月14日

- 予告編を見る

- U-NEXTで

本編を見るPR

解説・あらすじ

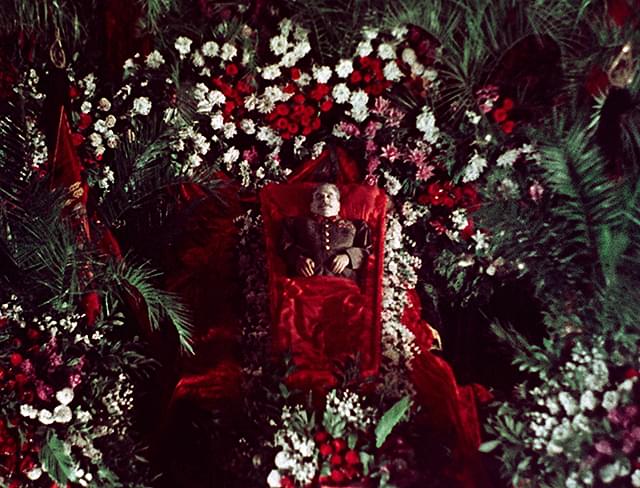

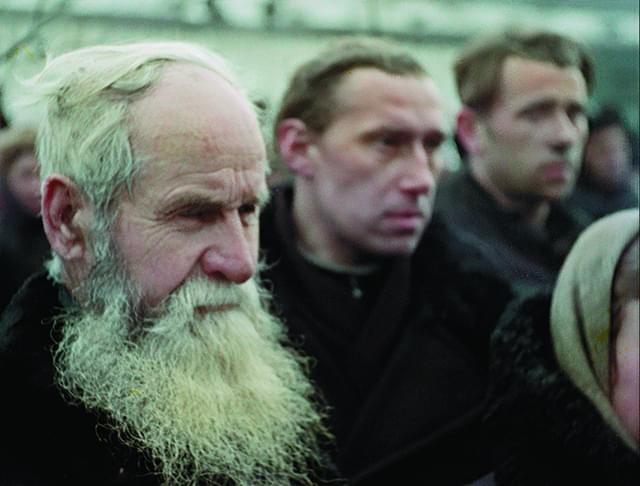

国際的に高く評価されるウクライナ出身の鬼才セルゲイ・ロズニツァ監督が、ソ連の独裁者スターリンの国葬を記録した貴重なアーカイブ映像を基に製作したドキュメンタリー。1953年3月5日、スターリンの死がソビエト全土に報じられた。その後リトアニアで、国葬の様子を捉えた大量のフィルムが発見される。200人弱のカメラマンによって撮影されたそのフィルムは幻の未公開映画「偉大なる別れ」のフッテージで、モスクワに安置されたスターリンの姿、周恩来ら各国共産党と東側諸国の指導者の弔問、後の権力闘争の中心となるフルシチョフら政府首脳のスピーチ、そしてヨーロッパからシベリアまで、国父の死を嘆き悲しむ数千万人の群衆の姿が鮮明に記録されていた。人類史上最大級の国葬の記録は、スターリンが生涯をかけて実現した社会主義国家の真の姿を明らかにする。

2019年製作/135分/オランダ・リトアニア合作

原題または英題:State Funeral

配給:サニーフィルム

劇場公開日:2020年11月14日

スタッフ・キャスト

- 監督

- セルゲイ・ロズニツァ

ドンバス

ドンバス 粛清裁判

粛清裁判 アウステルリッツ

アウステルリッツ 行き止まりの世界に生まれて

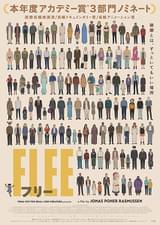

行き止まりの世界に生まれて FLEE フリー

FLEE フリー ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方

ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方 ナワリヌイ

ナワリヌイ シチズンフォー スノーデンの暴露

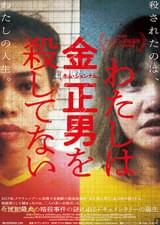

シチズンフォー スノーデンの暴露 わたしは金正男を殺してない

わたしは金正男を殺してない ドキュメンタリー オブ ベイビーわるきゅーれ

ドキュメンタリー オブ ベイビーわるきゅーれ