赤い闇 スターリンの冷たい大地で

劇場公開日:2020年8月14日

- 予告編を見る

- U-NEXTで

本編を見るPR

解説・あらすじ

「太陽と月に背いて」「ソハの地下水道」で知られるポーランドのアグニェシュカ・ホランド監督が、スターリン体制のソ連という大国にひとり立ち向かったジャーナリストの実話をもとにした歴史ドラマ。1933年、ヒトラーへの取材経験を持つ若き英国人記者ガレス・ジョーンズは、世界中で恐慌の嵐が吹き荒れる中、ソビエト連邦だけがなぜ繁栄を続けているのか、疑問を抱いていた。ジョーンズはその謎を解くため、単身モスクワを訪れ、外国人記者を監視する当局の目をかいくぐり、疑問の答えが隠されているウクライナ行きの汽車に乗り込む。しかし、凍てつくウクライナの地でジョーンズが目にしたのは、想像を超えた悪夢としか形容できない光景だった。ジョーンズ役をドラマ「グランチェスター 牧師探偵シドニー・チェンバース」のジェームズ・ノートンが演じるほか、「ワイルド・スピード スーパーコンボ」のバネッサ・カービー、「ニュースの天才」のピーター・サースガードが顔をそろえる。2019年・第69回ベルリン国際映画祭コンペティション部門出品作品。

2019年製作/118分/PG12/ポーランド・イギリス・ウクライナ合作

原題または英題:Mr. Jones

配給:ハピネット

劇場公開日:2020年8月14日

スタッフ・キャスト

- 監督

- アグニエシュカ・ホランド

- 製作

- スタニスワフ・ジェジッチ

- アンドレア・ハウパ

- クラウディア・シュミエヤ

- 脚本

- アンドレア・ハウパ

- 撮影

- トマシュ・ナウミュク

- 美術

- グジェゴジュ・ピョントコフスキ

- 編集

- ミハウ・チャルネツキ

- 音楽

- アントニー・ラザルキービッツ

受賞歴

第69回 ベルリン国際映画祭(2019年)

出品

| コンペティション部門 出品作品 | アグニエシュカ・ホランド |

|---|

いつかの君にもわかること

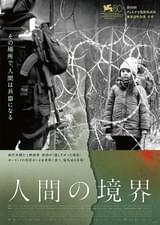

いつかの君にもわかること 人間の境界

人間の境界 秘密の花園

秘密の花園 ジョーカー

ジョーカー ラ・ラ・ランド

ラ・ラ・ランド 天気の子

天気の子 万引き家族

万引き家族 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド ミッション:インポッシブル/フォールアウト

ミッション:インポッシブル/フォールアウト この世界の片隅に

この世界の片隅に