ニューヨークで、この美術館の前に立ったとき、「ああ、やっとここに来れた ー」という感慨に満たされた。

「グッゲンハイム美術館」の名を僕が初めて知ったのは、40年まえ。目黒の旧朝香宮邸=東京都庭園美術館でのことだった。

カンディンスキーのコレクションが大量に展示されていたその目黒での「回顧展」。

抽象画のカンディンスキーのすっかりとりこになってしまった僕は、複製の一枚を買いながら、(⇒ベッドの上に貼った)、それらの作品を大量に収蔵しているらしいドイツ語の「グッゲンハイム美術館」とやらに何時かはきっと行ってみたいものだと思った。それが40年まえのことだ。

夢が思いがけずに叶ったのはそれからかなり経ってから。

就職はしたもののかなり無理をして燃え尽きてしまった僕は、すべてを投げ出してアメリカ〜ヨーロッパへ放浪の旅に。

そこでNYCのメトロポリタンの斜め前に丸く鎮座していたグッゲンハイムを発見できた訳だ。

ロイドの設計による「巨大なカタツムリ」のような上昇螺旋 (見学ルートとしては下降螺旋)の建物は、ここかしこに踊り場のような小部屋も隠しており、ようやく再会が叶った懐かしいカンディンスキーが嬉しかった。

僕の訪問時には、あの大きな吹き抜けの中空をグランドピアノが蓋をパッカンパッカンと云わせながら飛び回っており、他の来館者とともに指をさして笑ったものだ。

ここは異次元。

「色占い」で、「一番好きな色は黄色」と答えたら「欲求不満の色だ」と笑われたことが 僕はあったけれど、欲求不満がなければ冒険のスタートも失われるではないか。

この映画の中で絶えず自分存在を探し続け、欲求不満と自信の無さに生きたペギーという人は、そのコンプレックスこそが彼女の向上心の原動力。ペギーのアート・コレクションの野心と蒐集のイグニッションキーだったのだ。

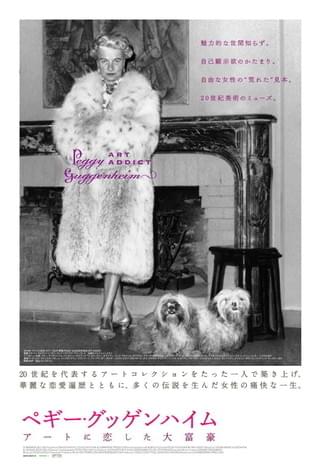

本作品はペギー・グッゲンハイムのインタビューと、彼女を知る人々の証言から成る貴重なドキュメンタリー。

ペギーは、背中を押し 作品の良さを耳打ちしてくれるアーティストたちの人脈にも本当に恵まれていたと言うべき。

思想家や芸術家たちとサロンで知り合い、彼らから美術史や絵画の見方を指南されながら自分なりの審美眼を養い、作家たちのベッドに押しかけては彼らの作品を買い集める。

そうやって自分の「殻」を、そして「鎧」を築いて行ったわけだ。

・・・・・・・・・・・・・

「アニー」で少女アニーがウィル・スミスの前で歌ったのは当美術館のホール。

「5時から7時の恋人カンケイ」でアントン・イェルチンがかつての恋人と寂しくもすれ違うのがこの美術館のエントランス。

空撮でその愉快な外観がチラリと映るのは

「オーシャンズ8」。

その他いくつもの映画でこの美術館は舞台となっている。

まずはエレベーターで最上階へ登り、螺旋状の大きな渦巻きをくだりながら作品に親しむ。

床がずっと傾斜しているユニークな建物ゆえ、落ち着かないという批判もあるようだが、設計のロイド・ライトはコンテンポラリーな収蔵品とグッゲンハイム一族の”不安定さ“を、見事この意匠で包括したものだと思う。

成功者であったのか、それとも人生に失敗したひとりの人間の足取りであったのか、どこかもろくて、男どもにそそのかされて金づるにされてもいた彼女のポートレイト。悲しげな表情が胸に残る。

厄介者と呼ばれ、放浪者だったペギー・グッゲンハイムへの僕の思いも、この映画でさらに深まった。

世から理解されない絵に、ペギーは寄り添ったのだと思う。

・

きりんことわたくし、

今ではおじさんになってしまい、絵を観るときは平坦な床で安心して、そして疲れたら「ソファーはいずこ?」と探してしまう僕だけれど、壊れている僕自身の、旅の人生の、ランドマークにもなってくれた美術館。それがこの渦巻きの躯体、グッゲンハイム美術館だ。

叔父のソロモン・グッゲンハイムの財団に吸収されてしまった格好だが、一族から離れてペギーだけの砦だったベネツィアの彼女の私邸 =「ペギー・グッゲンハイム・コレクション」にも、いつか是非にと思う。

行き止まりの世界に生まれて

行き止まりの世界に生まれて FLEE フリー

FLEE フリー ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方

ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方 ナワリヌイ

ナワリヌイ シチズンフォー スノーデンの暴露

シチズンフォー スノーデンの暴露 わたしは金正男を殺してない

わたしは金正男を殺してない ドキュメンタリー オブ ベイビーわるきゅーれ

ドキュメンタリー オブ ベイビーわるきゅーれ 妖怪の孫

妖怪の孫 名付けようのない踊り

名付けようのない踊り