三度目の殺人のレビュー・感想・評価

全500件中、181~200件目を表示

これは、サスペンスではない

真実?三度目?

タイトルの意味

見終わった後、色々と考えてしまう映画でした。

特にタイトルの三度目の殺人の意味。見終わった後はスッキリしませんでしてが、そういう意味だったのかな、と自分なりに色々考えさせられました。

他の人のレビューにもありましたが、面会のシーンで顔が重なり合っていく場面が秀逸。

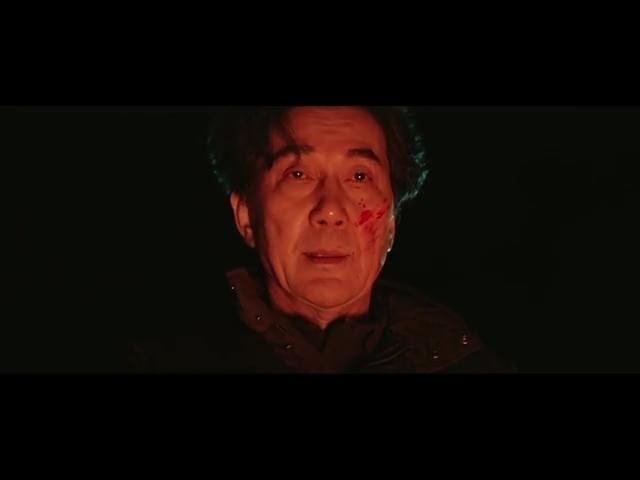

この映画の見始めの役所広司さんはダイワマンのイメージ強かったのですが、最後の方は役にどっぷり浸かり狂気を感じました。広瀬すずは相変わらず可愛かったです。

終始翻弄されて

面白かったというよりは見逃せない映画という感じ

終始犯人である彼に翻弄され振り回された映画である。

結局真実がどこにあるのか?そこを明らかにしないのは現代の司法制度やら裁判や人が人を裁く上での問題点への現れとも言えるのかもしれない。(意図的なんだよな?それとも理解力不足か?)

そんな訳で終始全ての真相は明らかにはならない。誰が本当のことを言っているのかも分からないし何が正しかったのかも分からん。

タイトルの意味も分からないまま終了。

監督が描きたかった上記の司法や裁判なついてのあれこれは特に終盤に如実に表れており、疑問に思う満島は観客の視点とも言えるキャラなのだろう(質問をして登場人物達に説明させているあたりとか)

役所広司の怪演は素晴らしいし、こういう重たい役にも挑んでくれている広瀬すずも好感がもてる

様々な父娘関係が示されたが有効にはたらいていたとは思えなかったがどうなのだろう?

とりあえず他にも見た人間と論議したい映画ではあったが、自身の読解力のなさ故なのか傑作とは言い難い映画でした。

あぁ、もっと深く知りたいものだ。

もう一度見たら理解が深まるか?

答えなんて知らん

誰が殺したのかなんで三度目なのか動機は

その正解が何なのかはどうでもよくて、ひとりひとりがそれを考えようとする、妄想できることが一番の喜び。ひとりひとり考え方が見方が違うから答え合わせをわいわいガヤガヤできる喜び。

私はそういう楽しみかた頭の使い方ができるのが映画だと思う。

別に事件が解決しなくても犯人に逃げられても、真犯人やものがたりの真実を突き止めるのは観てる人ではなく、登場人物なんだから。

私は、もしかしたら斉藤由貴が犯人?とか、わざと先入観もってもう一度観てみたい

役所渋い

広瀬すず演じる社長の娘を救うため、2度目の殺人を犯す役所。触ると意図を感じ取れる役所は、世の中の不公平を恨みながら生きている。嘘のない塀のなかと嘘だらけの法廷。最後に着いた、殺してないという嘘は、真実を述べることを決心したすずを救うため、自分を殺す事となった。

何を信じたいと願うかで事実は姿を変える

エンドロールが流れた瞬間……映画館の椅子に

ぐぅっと沈み込んだまま考え込んでしまったのを覚えている。

胸の奥に残る、灰色の靄(もや)のような感情。

役所広司演じる三隅は、恐らく殺人を犯したのだろうとは思う。

だが、その犯行からは「なぜ」がすっぽり抜け落ちている。

なぜ被害者は殺されなければならなかったのか?

一体何の為に、誰の為に、三隅は罪を犯したのか?

その犯行に至る動機には不明瞭な部分が残ったまま。

にもかかわらず、彼は死ぬ。

...

主人公・重盛が北海道へ向かう列車で見た、雪合戦の夢。

現実では見せないような笑顔で戯れる三人。

あの時すでに重盛は咲江に同情をしていて

(彼女が自分の娘を連想させるからか)、そして

三隅を単なる人殺しではないと考え始めていたのだと思う。

重盛は三隅を信じたがっていた。彼が咲江を救う為に

罪を犯した、言うなれば“善意の殺人者”だったと。

だが最後、三隅はその気持ちさえも煙に巻く。

接した人の願いを敏感に感じ取り、それに合わせて

如何様にも変容する『空っぽの器』のような男。

その根底に三隅自身の本心があったかは分からない。

と言うか、彼は最初から理解されることを

放棄していたようにさえ思える。

アクリル越しに重なった重盛と三隅の

掌と顔がすうっと離れていくカット。あの瞬間に

重盛は、三隅がいつしか自分の願いを投影した

『器』となっていることに気付いたんだろう。

思うに、重盛は三隅を『信じていた』

のではなく、『信じたがっていた』。

彼は自分の娘を連想させる咲江が救われる結末を望み、

そこへ辿り着くことを前提に三隅という人間を解釈した。

...

ここで視点を変える。咲江の足について。

彼女の足が悪いのは「生まれつき」と周囲の人々は言う。

だが本人だけは「屋根から飛び降りたのだ」と主張する。

咲江が嘘をついているか?よりも僕が気になったのは、

「足が生まれつき悪い」という情報の源はどこか?である。

十中八九、それは彼女の親だろう。そして観客は彼女の母親が、

娘を守ることより自己保身の為に体裁を取り繕い嘘を吐く、

信用のならない人物であることを知っている。

もし「生まれつき」が嘘であるとすると……咲江の主張は

両親に対する何らかの非難を含んでいたように感じる。

だがこれも、観客である僕が咲江の境遇を憐れみ、

『信じたがっている』からこその解釈だ。

...

つまるところ、

何を信じたいと願うかで物事は幾らでも変容する

(変容する三隅は変容する『事実』そのものなのだろう)。

この物語は、『何が事実か』ではなく『何が事実

だと信じたいか』についての物語だったのだと思う。

信じるという行為は小舟に帆柱を築くようなもの。

それは自分の進むべき道を決め、嵐の時にも

振り落とされぬようしがみつくための帆柱だ。

日々メディアが安易に・無闇に垂れ流している

“事実”だか“真相”だかの言葉が耳に心地好く響くのは、

それが全く折れる心配の無い堅固な柱に見えるからだ。

だが僕らが事実と考えていることの殆どは、

自分で実際に見聞きしたことよりも、どこかの

だれかかが残した記録や伝聞を『信じる』ことで

成り立っている事の方が圧倒的に多い。

ならば、どんな些細な物事であれ、それが

『事実である』と一体誰に分かると言うのか?

自分のことすら信じ難い時さえあるのに?

僕らは結局「これが事実だ」と語るその相手が

信頼できる人物(または媒体)かを判断し、

相手を『信じる』ことしかできない。

時にはそれが人の生死さえも決するというのに、

『事実』というものはなんと不確かなものか。

『信じる』ということはなんと難しいことか。

...

事実が見えないままに物語が完結してしまう

だけでなく、過去の法廷映画で見慣れた場面が

ほぼ登場しない点もユニークかつ現実的。

驚愕の新事実が突然飛び出したり――

弁護士と検察官が舌戦を繰り広げたり――

そんなドラマチックな展開が本作には殆ど無い。

裁判の進行は、弁護側と検察側が予め証拠や証言を

整理して筋立てをしておき、スケジュール通りに

判決が下せるようにシステマチックに行われる。

そのこと自体の良し悪しを判断するのは難しい。

年間数万件もの膨大な訴訟を処理する上でシステマチックに

処理せざるを得ない現状があるのだとは思う。

だが、ひとつひとつの案件が被害者・加害者の命だけでなく

それに係わる人々の人生を左右するほどの重みを持つ

にも関わらず、そんな幾つもの人生が巨大な歯車仕掛けで

『処理』されていくという違和感や不気味さは、

やはり感じずにはいられない。

三隅の本心は分からない、と先に書いたが……

『三度目の殺人』というタイトル。

二度の殺人を犯し、飼っていた小鳥達にも自ら手を下した

彼は、『他者に理不尽に命を選別されるくらいなら』と、

最後の最後に自分自身の命を裁いたのだろうか?

全ては藪の中。

<2017.09.16鑑賞>

TOHOシネマズ府中にて観賞

流石に密度の濃い演出で面白いんだが、「中身が空っぽ」というのはミステリー作品では禁じ手だなーと。

推理してアレコレ考えるのがバカバカしくなる。後続の作品は真似しないで欲しい。

福山雅治演ずる弁護士が最後まで部外者であり続けるにも拘わらず、役所・広瀬との雪合戦シーンがあるのは映画の広告面の見栄えの為だけじゃないのか?

裁く、ということ。

主人公の弁護士同様、役所広司演じる三隅という男に翻弄され、ぐいぐい飲み込まれる。

こうであってほしい、と願う人の気持を汲み取るような、欺くような。怖ろしくも魅力的な三隅。

本作で暴かれたのは日本の法制度や裁判の欺瞞や矛盾。

裁くことの難しさを十分に感じる。

法廷は真実を裁く場ではないからこそ、真実にこだわらなかったエリート弁護士。

彼に芽生える、三隅の良心を信じたいという思い。それはもう願いに近い。

真実は何なのか?は観客に委ねられている。

咲江の父を殺したのはいったい誰なのか。

一度目の殺人も、二度目の殺人も、三度目の殺人においても

三隅は 私刑、という形で彼の正義を貫き通したのではないか、という考えは私の願いでもある。

結局?

さっぱりわからん

正直よく分からない

全500件中、181~200件目を表示